Эпилепсия – это нарушение проводимости нервных импульсов в головном мозге, которое протекает с различными по выраженности и симптоматике эпилептическими припадками. Патогенез подобного заболевания заключается в нарушении нейронной связи в головном мозге. В отличие от генерализованой формы этой болезни, которая затрагивает оба полушария, парциальная эпилепсия связана с поражением отдельных участков головного мозга.

Классификация парциальной эпилепсии

Медицинская классификация такого типа заболевания проводится на основании области головного мозга, где выявляется повышенная активность во время эпилептического приступа. Кстати, локализация очага патологической нервной возбудимости и определяет клиническую картину припадка:

- Височная является самой распространенной формой парциальной эпилепсии. На ее долю приходится до половины случаев такой болезни.

- Лобная эпилепсия по распространенности занимает второе место. Ее диагностируют у 24 – 27% больных парциальной эпилепсией.

- Затылочной парциальной эпилепсией страдают приблизительно 10% больных.

- Теменная распространена меньше всего (1% случаев).

Определить место очага поражения в головном мозге можно при проведении электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Обследование делают в состоянии покоя, во время сна (полисомнография). Но наиболее важным для диагностики парциальной эпилепсии является снятие показаний ЭЭГ во время приступа. Так как «поймать» его практически невозможно, для стимуляции припадка при проведении обследования больному вводят специальные лекарственные препараты.

Причины развития заболевания

Многие врачи сходятся во мнении, что парциальная эпилепсия является в большинстве случаев мультифакторным заболеванием. Причем основной его причиной является генетическая предрасположенность. Считается, что именно это связано с тем, что парциальная эпилепсия часто манифестирует в детском или подростковом возрасте.

Спровоцировать начало развития болезни и учащение приступов, а также стать самостоятельной причиной могут такие патологические состояния:

- Доброкачественные либо злокачественные новообразования головного мозга.

- Кисты, гематомы, абсцессы.

- Аневризмы, мальформации сосудов.

- Ишемии, инсульты и прочие патологии, которые вызывают стойкое нарушение кровообращения в мозге.

- Нейроинфекции (менингит, энцефалит, сифилис и др.).

- Врожденные патологии развития нервной системы.

- Травмы головы.

Под воздействием подобных факторов совокупность нейронов в определенной доле мозга начинают генерировать сигналы патологической интенсивности. Постепенно этот процесс затрагивает близлежащие клетки – развивается эпилептический припадок.

Симптомы. Виды парциальных приступов.

Клиническая картина эпилептических приступов у всех больных сугубо индивидуальна. Однако различают несколько типов припадков. Простые парциальные приступы протекают с полным или частичным сохранением сознания. Подобное состояние может проявляться в таком виде:

- Неинтенсивные мышечные сокращения мимической мускулатуры, мышц рук и ног, ощущение покалывания, онемения, «мурашек» на коже.

- Повороты глаз с одновременным поворотом в ту же сторону головы, а иногда и туловища.

- Жевательные движения, гримасы, слюнотечение.

- Остановка речи.

- Боли в эпигастрии, чувство тяжести в животе, изжога, усиленная перистальтика с явлениями метеоризма.

- Зрительные, обонятельные, вкусовые галлюцинации.

Сложные парциальные приступы наблюдаются приблизительно у 35 – 45% заболевших. Они сопровождаются потерей сознания. Человек понимает, что с ним происходит, но не в состоянии ответить на обращенные к нему вопросы, говорить. По окончании приступа наблюдается амнезия, когда больной не помнит произошедшее.

Эпилепсия: Парциальный моторный эпилептический приступ

Эпилепсия: Вторично генерализованный судорожный приступ

Эпилепсия. Вопросы и ответы

Нередко начавшаяся очаговая патологическая активность охватывает оба полушария мозга. В таком случае развивается вторичный генерализованный припадок, который чаще всего проявляется в виде судорог. Сложные парциальные приступы эпилепсии характеризуются такой симптоматикой:

- Появление негативных эмоций в виде страха смерти, необъяснимой сильной тревоги.

- Переживание или концентрация на уже случившихся событиях или словах.

- Находясь в привычной обстановке, человек воспринимает ее как незнакомую или, наоборот, испытывает чувство «дежавю».

- Чувство нереальности происходящего, больной наблюдает себя со стороны, может отождествлять с героями прочитанных книг или просмотренных фильмов.

- Появление автоматизмов – определенных движений, характер которых определяется зоной поражения головного мозга.

В межприступном периоде на начальных этапах парциальной эпилепсии человек может чувствовать себя нормально. Однако с течением времени прогрессируют симптомы основного заболевания или гипоксии мозга. Это сопровождается явлениями склероза, головными болями, изменением личности, деменцией.

Лечение

Парциальная эпилепсия относится к неизлечимым заболеваниям. Основная цель лекарственной терапии – добиться уменьшения количества приступов, то есть ремиссии болезни. Для этих целей чаще всего назначаются:

- Карбамазепин. Этот препарат считается «золотым стандартом» в терапии всех форм эпилепсии. Начинают прием с минимальной дозы (для взрослого она составляет 20 мг/кг), а затем при необходимости дозировку увеличивают.

- Депакин.

- Ламотриджин или Ламиктал.

- Топирамат.

Иногда для достижения лучшего эффекта применяются комбинации из двух противоэпилептических средств. Однако в последнее время подобной тактикой лечения пользуются редко из-за высокого риска развития побочных эффектов.

Приблизительно у трети больных медикаментозная терапия «не работает». В таком случае рекомендуется нейрохирургическая операция.

При эпилепсии в головном мозге больного нарушаются обменные процессы, и это приводит к эпилептическим припадкам. Приступы делятся на генерализованные и парциальные. Они различаются клиникой и механизмом развития. Приступ возникает, когда патологическое возбуждение в головном мозге доминирует над процессами торможения. Генерализованный эпилептический припадок отличается от парциального наличием аномального процесса в обоих полушарий. При парциальных приступах очаг возбуждения формируется только в одной зоне головного мозга, распространяясь на соседние ткани. Лечение заболевания зависит от вида и характера приступа.

Что такое эпилепсия?

Парциальная - это такой вид эпилепсии, при котором происходит поражение конкретной части головного мозга, нейроны подают патологические сигналы с нарушенной интенсивностью и распространяются на все аномальные клетки. В результате возникает приступ. Классификация парциальной эпилепсии по месту локализации пораженного очага выглядит следующим образом:

- височная - является одной из самых распространенных видов эпилепсии, ее выявляют почти у половины всех обратившихся к доктору пациентов;

- лобная - отмечается у трети больных;

- затылочная - составляет только 10% случаев;

- теменная - встречается редко и выявляется менее, чем у 1% пациентов.

Особенность парциальной эпилепсии заключается в том, что заболевание формируется в отдельной части головного мозга, все остальные его участки остаются неповрежденными. Чаще всего парциальная эпилепсия встречается у детей из-за внутриутробных аномалий развития плода или появившихся на свет после длительного кислородного голодания в результате сложных родов. У взрослых эпилепсия может возникнуть как вторичный недуг после перенесенных болезней или травм головного мозга. В этом случае эпилепсию называют симптоматической.

Причины возникновения заболевания

Симптоматическая эпилепсия развивается вследствие приобретенных или врожденных заболеваний. Она возникает по следующим причинам:

- гематомы;

- инсульт;

- злокачественные и доброкачественные новообразования;

- нарушения кровообращения в коре головного мозга;

- стафилококковые, стрептококковые и менингококковые инфекции;

- абсцесс;

- вирус герпеса;

- энцефалит и менингит;

- послеродовые травмы;

- врожденные патологические изменения;

- реакция организма на длительный прием лекарственных средств;

- черепно-мозговые травмы.

Кроме этого, эпилепсии может способствовать нарушение обменных процессов в организме, различные эндокринные заболевания, сифилис, туберкулез, коревая краснуха, длительное употребление алкогольных напитков и наркотических средств. Спровоцировать заболевание способны:

- неправильный образ жизни;

- патологическая беременность;

- сильная стрессовая ситуация.

Симптомы парциальной эпилепсии

Симптоматика, проявляющаяся при парциальных припадках, зависит от области поражения головного мозга. Она выражается следующим образом:

- Височная - эта доля мозга отвечает за эмоциональные процессы. Больной может испытывать тревогу, эйфорию или гнев. Происходит нарушение восприятия звука, искажается память. Индивид слышит музыку или определенные звуки. Он способен вспомнить давно забытые события.

- Лобная - руководит двигательными процессами. Во время пациент совершает стереотипные движения языком или губами. У него непроизвольно подергиваются конечности, двигаются кисти и пальцы рук. На лице происходят изменения мимики, глазные яблоки двигаются из стороны в сторону.

- Затылочная - в ней происходит обработка зрительных сигналов. Больной во время приступа видит цветные пятна, перед глазами появляются мушки, возникают мигающие огни. Кроме этого, он может не видеть часть предметов и явлений, они просто исчезают из поля зрения. После парциального припадка больного мучают сильные головные боли, напоминающие мигрень.

- Теменная - вызывает сенсорные припадки. Человек чувствует в некоторой части тела тепло, холод или покалывание. Часто возникает ощущение, что часть тела больного отделяется или увеличивается в размерах.

Иногда после парциальной эпилепсии может сразу начаться генерализованная. У больного появляются судороги, возникает паралич, теряется тонус мышц.

Диагностика заболевания

Для выставления диагноза врач проводит следующие мероприятия:

- Выслушивает рассказ свидетеля, который присутствовал при припадке пострадавшего. Сам больной при сложных парциальных судорогах часто не помнит о приступе. В простых случаях пациент может сам рассказать о своем самочувствии во время припадка.

- Проводится неврологический осмотр. У больного проверяют координацию движений, выполнение пальценосовой пробы, задаются вопросы по проверке интеллекта, проводится решение простейших логических задач.

- МРТ - необходима для диагностики эпилепсии с врожденными патологиями строения и различными опухолями мозга, кистозными образованиями, болезнями сосудов головы, рассеянным склерозом.

- ЭЭГ (электроэнцефалограмма) - определяют местонахождения очага и форму эпилепсии. В некоторых случаях проводят обследование несколько раз.

Учитывая все данные, которые были получены при исследовании, а также причины и симптомы парциальной эпилепсии врач выстраивает тактику лечения больного.

Терапия заболевания

При лечении симптоматической эпилепсии используют комплексный подход. Для этого проводят:

- своевременную и точную диагностику болезни;

- монотерапию - применяется один эффективный препарат;

- опытный путь подбора лекарственного средства;

- дозу препарата увеличивают до исчезновения симптомов заболевания;

- подбор другого медикаментозного средства при отсутствии эффекта.

Прекращают тогда лечение парциальной эпилепсии, признаки и симптомы когда перестанут появляться длительный промежуток времени. Терапию проводят амбулаторно или стационарно в зависимости от тяжести симптомов. При лечении преследуют следующие цели:

- предотвратить новые приступы;

- сократить длительность и повторяемость припадков;

- снизить побочные эффекты от препаратов;

- добиться отмены лекарственных средств.

Для лечения используют:

- ноотропы - влияют на нервный импульс головного мозга;

- антиконвульсанты - сокращают продолжительность приступа;

- психотропные препараты - нейтрализуют последствия расстройств неврологического характера.

В некоторых случаях длительный прием лекарственных средств не дает положительного эффекта, тогда проводят оперативное вмешательство. Оно показано при:

- опухолях;

- кистах;

- абсцессе;

- кровоизлиянии;

- аневризме.

При помощи операции производят рассечение участка, связывающее обо полушария, удаляют кисты, опухоли, иногда удаляют одно из полушарий. Прогноз оперативного вмешательства положительный, большая часть больных избавляется от симптомов фокальной эпилепсии.

Что такое парциальные приступы?

Фокальные или парциальные приступы характеризуются локализацией в одной части головного мозга. Местонахождения очага можно предположить по симптомам, которые присутствуют во время приступа. Они бывают с потерей сознания и без него. При простом парциальном приступе индивид не теряет сознания, ему присущи различные эмоции и ощущения. Внезапно у него возникает чувство радости, печали или гнева. Он чувствует различные вкусы и запахи, слышит и видит то, чего нет в действительности. При комплексном парциальном припадке у больного изменяется или полностью теряется сознание.

Состояние сопровождается конвульсиями, происходит судорожное искривление губ, начинается частое моргание, он может ходить по кругу. При этом пациент продолжает выполнять те же действия, которые были начаты до приступа. Иногда, особенно сложный приступ, начинается с ауры. Это характерные для конкретного индивида ощущения: неприятный запах или страх. Аура является для больного предупреждением о возникновении приступа. Поэтому он или его родные вполне способны принять определенные действия, направленные на снижение вероятности травмирования. Каждый раз приступ проявляется примерно одинаково.

Виды парциальных припадков

Все припадки делятся на:

1. Простые. Больной вовремя этих приступов не утрачивает сознание. К этой группе принадлежат следующие пароксизмы:

- Моторные - характеризуются мышечными судорогами, различными подергиваниями, возможны вращения тела и головы, отсутствие речи или произношение звуков, жевательные движения, облизывание губ, причмокивания.

- Сенсорные - проявляются чувством покалывания, наличием мурашек или онемением какой-то части туловища, ощущением неприятного привкуса во рту, отвратительного запаха, нарушением зрения: вспышки перед глазами.

- Вегетативные - происходит изменение цвета кожи: покраснение или побледнение, появляется учащенное сердцебиение, изменяется величина артериального давления и зрачка.

- Психические - возникает ощущение страха, изменяется речь, воспроизводятся картины, ранее услышанного или увиденного, предметы и части тела могут казаться совсем другой формы и размеров, чем есть на самом деле.

2. Сложные. Это происходит в том случае, когда к простому парциальному припадку присоединяется нарушение сознания. Человек осознает, что у него случился приступ, но не может вступить в контакт с окружающими людьми. Все события, происходящие с больным, он забывает. У него возникает чувство нереальности происходящих событий.

3. Со вторичной генерализацией. Припадки начинаются с простых или сложных парциальных и переходят в генерализованные приступы, которые продолжаются не более трех минут. После их окончания больной, как правило, засыпает.

Особенности простых фокальных припадков

Как уже отмечалось ранее, при простых парциальных или очаговых эпилептических припадках больной находится в сознании. Приступы эпилепсии продолжаются не больше пяти минут. Для них характерны следующие симптомы:

- Ритмические судорожные сокращения мышц с различной силой проявления. Распространяются на верхние и нижние конечности, а также лицо.

- Нарушение функций системы дыхания.

- Синюшность губ.

- Обильное слюноотделение.

Кроме этого, для приступов присущи вегетативные признаки:

- частое сердцебиение;

- сильное потоотделение;

- ощущение комка в горле;

- депрессия, появление страха или сонливости.

Простые приступы сопровождаются сенсорными рефлексами: возникают слуховые, вкусовые и зрительные галлюцинации, происходит внезапное онемение частей тела.

Особенности сложных симптоматических приступов

Сложные протекают значительно тяжелее, чем простые приступы. Основным синдромом парциальных эпилептических припадков сложного типа является нарушение сознания больного и следующие характерные признаки:

- больной становится заторможенным, малоподвижным, психически угнетенным;

- взгляд устремляется в одну точку;

- никакие внешние раздражители не воспринимаются;

- происходит повторение одних и тех же действий: поглаживание или топтание на месте;

- отсутствуют воспоминания о том, что происходило. После приступа больной может продолжать заниматься тем, что делал до него и не заметить припадка.

Сложный парциальный припадок способен перейти в генерализованный, при котором очаг возбуждения формируется в обоих полушариях головного мозга.

Классификация приступов

Известно больше тридцати типов эпилептических припадков, которые различаются по характеру. Выделяется два основных вида приступов:

- Парциальные (фокальные или очаговые) происходят в ограниченной части головного мозга.

- Генерализованные, или общие, охватывают оба полушария.

К парциальным припадкам относят:

- Простые - никогда не отключается сознание, сопровождаются неприятными ощущениями в одной части тела.

- Сложные - выражены двигательными проявлениями, им сопутствует изменение сознания.

К генерализованным принадлежат следующие подвиды:

- Тонико-клонические - проявляются отключением сознания, подергиванием туловища и конечностей, часто прикусывается язык, происходит недержание урины, иногда задерживается дыхание, но удушья не наступает.

- Абсансы - моментально отключается сознание до 30 секунд, резко прекращается движение, нет реакции на внешние раздражители, могут закатываться глаза, подергиваться веки и мышцы лица, затем судороги отсутствуют. Приступ происходит до ста раз в день. Чаще встречаются у подростков и детей.

- Миоклонические - приступы длятся несколько секунд, проявляются отрывистыми мышечными подергиваниями.

- Атонические или акинетические - резкая потеря тонуса всего тела или отдельной его части. В первом случае человек падает, во втором - свисает голова или нижняя челюсть.

Все виды парциальных и генерализованных припадков могут возникнуть неожиданно и в любое время, поэтому больные об этом всегда помнят.

Профилактика

Для предупреждения развития эпилепсии не существует специфических методов. Заболевание зачастую возникает спонтанно и плохо поддается диагностике во время скрытого этапа течения. Уменьшить риск развития болезни помогут следующие рекомендации:

- четкое соблюдение режима дня, полноценный сон и отдых;

- своевременное лечение заболеваний мозга и инфекционных заболеваний;

- тщательная терапия черепно-мозговых травм;

- отказ от употребления алкоголя и наркотических веществ;

- консультация у генетика при планировании беременности;

- спокойный образ жизни: по возможности исключить стрессовые ситуации, депрессии.

Прогноз заболевания благоприятен, до 80% всех больных живут полноценной жизнью и забывают о парциальных судорожных припадках, если своевременно получают соответствующую терапию и выполняют все рекомендации врача. Особое внимание надо обратить на свое здоровье будущим мамам, в последнее время нередко эпилепсия встречается в детском возрасте из-за внутриутробных аномалий.

Заключение

Больные, страдающие от приступов эпилепсии, стремятся получить хорошую медицинскую помощь и избавиться от припадков в будущем. Медицина способна предоставить всем пациентам необходимое медикаментозное лечение, с помощью которого возможно достичь положительной динамики. В период реабилитации необходимо соблюдать все рекомендации доктора, вести правильный режим питания и здоровый образ жизни.

Парциальными называют такие припадки

, при которых клинически и электроэнцефалографически выявляются указания на начало с активации системы нейронов ограниченной части одного из полушарий.

Различают три группы парциальных эпилептических припадков

: 1) простые парциальные; 2) сложные парциальные; 3) парциальные припадки с вторичной генерализацией.

Как уже указывалось, основным критерием отличия сложных припадков от простых является нарушение сознания. К сложным парциальным припадкам относятся такие, при которых нарушена способность осознания происходящего и (или) адекватного ответа иа стимулы.

Например, если во время припадка больной осознает то, что происходит вокруг, но не может реагировать на внешние воздействия (ответить на вопрос, изменить положение н т. д.), такой припадок относится к сложным. Нарушение сознания может быть начальным клиническим симптомом приступа или присоединяться в ходе него.

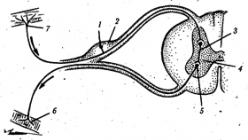

Моторные припадки вызываются разрядами в какой-либо части моторной коры. Соматомоторные или моторные джексонов-ские припадки - это приступы судорог в какой-либо группе мышц соответственно расположению эпилептического очага. В силу особой значимости для человека орофациомануальной мускулатуры и определенных особенностей ее коркового представительства (большая площадь, более низкий порог возбудимости и др.) фациобрахиальные припадки встречаются значительно чаще, чем педокруральные.

Имеют место и другие парциальные моторные пароксизмы : окулоклонический эпилептический припадок или эпилептический нистагм (клоническое отведение глазных яблок), глазодвигательный эпилептический припадок (тоническое отведение глазных яблок), адверсивиый эпилептический припадок (тонические отведения глаз н головы, а иногда н туловища), вращательный (версивиый) эпилептический припадок (вращение туловища, т. е. его повороты вокруг оси вслед за начальной адверсией). Эти припадки вызываются чаще всего разрядами в премоторной коре (поле 8 или 6), редко в височной коре или дополнительной моторной зоне.

В последнем случае они могут иметь более сложную структуру, например поднятие полусогнутой руки на стороне разряда. Не исключено, что подобные сложные двигательные комплексы, возникающие во время припадка, могут быть проявлением филогенетически старых механизмов, например оборонительного рефлекса.

При эпилептических разрядах , возникающих в моторной речевой зоне, наблюдается остановка речи или насильственная вокализация, иногда палилалия - непроизвольное повторение слогов или слов (фонаторные припадки).

Сенсорные припадки - это разновидность фокального эпилептического припадка, начальным или единственным проявлением которого служат элементарные или сложные чувствительные проявления. Сюда относятся соматосенсорные, зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые припадки и эпилептические приступы головокружения.

Соматосенсорные джексоновские припадки - приступы, сопровождающиеся ощущения онемения, ползания мурашек и т. д. в какой-либо части тела. Подобно соматомоторным припадкам, они могут быть локализованными или распространяться на соседние части тела соответственно соматомотосенсорной локализации в проекционной коре; вызываются они эпилептическими очагами в построландовой области.

Часто припадок, начинаясь как соматосенсорный , включает в себя затем соматомоторные проявления (сенсомоторный припадок).

Что касается зрительных , слуховых, обонятельных и вкусовых припадков, то оин могут быть представлены соответствующими элементарными ощущениями при разрядах в проекционной коре либо весьма сложными иллюзорными и галлюцинаторными проявлениями при вовлечении ассоциативных корковых областей. Последние относятся уже к припадкам с психической симптоматикой.

Парциальные (фокальные, локальные) приступы – это такие припадки, начальные, клинические и электрофизиологические проявления которых свидетельствуют о вовлечении в патологический процесс одной или нескольких областей одного полушария головного мозга.

Частота встречаемости парциальных эпилепсий в зависимости от анатомической локализации составляет:

- эпилепсии лобной доли - 30%;

- эпилепсии височной доли - 60%;

- эпилепсии теменной доли - 2%;

- эпилепсии затылочной доли-8%.

Простые парциальные (фокальные) припадки

возникают внезапно, длятся не более минуты, сопровождаются симптомами, соответствующими возбуждению определенных корковых областей на фоне сохраненного сознания. Наиболее характерны тонические или клонические сокращения мышц половины лица, части конечности, половины тела, адверсия головы и/или глаз в сторону, внезапная остановка речи. При очаге в медиобазальной височной коре возникают обонятельные или вкусовые галлюцинации, ощущения уже виденного или никогда не виденного, уже слышанного или никогда не слышанного (припадки нарушенного восприятия). Реже наблюдаются припадки с другими психопатологическими феноменами: сценоподобные, слуховые и зрительные галлюцинации; идеаторные (с навязчивыми мыслями, действиями, воспоминаниями), аффективные пароксизмы (с резкой сменой настроения, появлением тоски, злобы, страха или блаженства, необычайной легкости, ясности мыслей).

Комплексные (сложные) парциальные припадки часто начинаются с фиксации взгляда с последующим автоматизмом, включающим повторяющиеся типа переступания на месте, суетливые, глотательные, жевательные и другие стереотипные движения, обрывки речи, не относящиеся к обстоятельствам, бормотание, мычание. По окончании автоматизма отмечается период спутанности сознания, длящийся несколько секунд. Амбулаторные автоматизмы проявляются более сложными действиями и поведенческими реакциями, внешне напоминающими осознанное, целенаправленное поведение и действие (больные продолжают начатую деятельность, осознанно отвечают на вопросы) на фоне сумеречного сужения сознания. По окончании припадка у больного могут сохраняться отдельные отрывочные воспоминания об этом периоде. Возможно протекание припадка при выключенном сознании и последующей амнезией.

Фокальные приступы, исходящие из лобной коры

Формы лобной эпилепсии по классификации симптоматических парциальных эпилепсий по анатомической локализации. (ILAE, 1989):

- фронтополярная;

- орбитофронтальная;

- цингулярная;

- дополнительная моторная зона;

- оперкулярная;

- дорсолатеральная;

- моторная кора.

Симптомы лобных эпилепсий

- Моторная лобная эпилепсия (Джексоновская эпилепсия). Протекает с фокальными гемиклоническими приступами с джексоновским маршем. Чаще на фоне сохраненного сознания. После приступа возможен Тоддовский парез (паралич Тодда).

- Дорсолатеральная эпилепсия. Характеризуется фокальными адверсивными приступами: адверсия головы и глаз в сторону с тоническим напряжением руки контрлатерально очагу. Нередко – вторичная генерализация.

- Оперкулярная лобная эпилепсия (задние отделы нижней лобной извилины). Характеризуется фокальными приступами с аутомоторными автоматизмами. Выраженность вегетативных феноменов в структуре приступов (мидриаз, тахикардия, тахипноэ).

- Фронтополярная лобная эпилепсия проявляется феноменом вторично билатеральной синхронизации с формированием «псевдогенерализованных приступов».

- Орбитофронтальная лобная эпилепсия (передние отделы нижней лобной извилины) характеризуется появлением приступов обонятельных галлюцинаций со вторичной генерализацией или без нее; фокальных приступов с гипермоторными автоматизмами.

- Цингулярная лобная эпилепсия (передняя часть поясной извилины) протекает в виде фокальных приступов с аутомоторными автоматизмами; фокальных приступов, сопровождающихся ощущением страха, покраснением лица, гипергидрозом. Имеет место аура в виде чувства страха.

- Лобная эпилепсия с приступами, исходящими из дополнительной моторной зоны (дополнительная моторная зона Пенфилда). Может сопровождается унилатеральными тоническими приступами; билатеральными асимметричными тоническими приступами («поза фехтовальщика»); гипермоторными приступами.

Клинические особенности фокальных приступов, исходящих из лобной коры (Luders, 1993):

- внезапное начало приступов (чаще без ауры);

- высокая частота приступов с тенденцией к серийности;

- циклолептическое течение;

- короткая продолжительность приступов;минимальная постприступная спутанность сознания;

- выраженные двигательные феномены (педалирование, хаотические движения, сложные жестовые автоматизмы);

- возникновение преимущественно ночью;

- быстрая вторичная генерализация;

- нарушение речи (вокализация или остановка речи);

- билатеральные, но асимметричные тонические аксиальные спазмы.

Фокальные приступы, исходящие из височной коры

→ сопровождаются различными видами ауры и автоматизмов.

Ауры, наблюдаемые при височной эпилепсии:

- вегетативно-висцеральная эпигастральная (неприятные ощущения в области живота с восходящим эпилептическим ощущением);

- психическая (например, ощущение «уже виденного», «уже слышанного»); вегетативная (бледность, покраснение лица);

- обонятельная (ункусные атаки Джексона) – ощущение неприятных запахов (жженой резины, серы);

- интеллектуальная;

- слуховая;

- зрительная – сложные зрительные галлюцинации.

Автоматизмы, встречаемые при фокальных приступах, исходящих из височной доли:

- ороалиментарные (чмокание, жевательные движения, облизывание губ, глотательные движения);

- кистевые автоматизмы (ипсилатерально очагу),

- амбулаторные автоматизмы;

- вербальные автоматизмы;

- дистоническая установка кисти (контралатерально очагу);

- типичное развитие фокального аутомоторного приступа, аура (застывание с остановкой взора (staring)), ороалиментарные автоматизмы, кистевые автоматизмы и контралатерально – дистоническая установка кисти (вторично-генерализованный приступ).

Симптомы височных эпилепсий

- Фокальные приступы, исходящие из медиальных отделов (амигдало-гиппокампальных) височной доли. Дебютируют первые 10 лет жизни у 53% пациентов (Engel, 1994). Типичными приступами являются фокальные аутомоторные приступы. У большинства пациентов отмечаются ауры, предшествующие аутомоторной фазе приступа: эпигастральная, обонятельная, вкусовая, психическая. В начале заболевания ауры могут быть изолированными. Длительность приступов составляет 1-2 минуты.

- Фокальные приступы, исходящие из неокортекса височной доли. Дебютируют в возрасте от 10 до 50 лет и могут проявляться слуховыми галлюцинациями (неприятные голоса, звуки), зрительными галлюцинациями (сложные зрительные образы), приступами сенсорной афазии, фокальными аутомоторными приступами, «височными синкопами» –

приступами с медленным выключением сознания, «обмяканием», падением без судорог. «Височные синкопы» начинаются с ауры (чаще головокружения) или возникают изолированно. Характерно относительно медленное выключение сознания с последующим «обмяканием» и падением (не резкое падение). Возможно легкое тоническое напряжение мышц конечностей, лицевой мускулатуры; появление ороалиментарных или жестовых автоматизмов. Чаще развиваются при односторонней височной эпилепсии. Появление их свидетельствует о распространении возбуждения на ретикулярную формацию ствола мозга. Данный тип приступов следует дифференцировать от неэпилептических обмороков, при которых выявляются провоцирующие фактры (длительное неподвижное вертикальное положение, духота) и предшествующая приступам липотимия.

- Доброкачественная фокальная эпилепсия детского возраста с центрально-височными пиками (роландическая). Дебютирует в возрасте 2-12 лет с двумя пиками –

в 3 и 9 лет. Чаще болеют мальчики. Типично наличие коротких гемифациальных и фаринго-брахиальных приступов (лобная локализация очага раздражения), которым предшествуют парестезии в области рта, глотки (височная локализация очага раздражения). Наблюдается вокализация, остановка речи, дизартрия, гиперсаливация, гортанные звуки. Приступы, обычно простые фокальные и вторично-генерализованные, чаще наступают ночью. Частота –

1 раз в месяц. На ЭЭГ –

«роландические» пик-волновые комплексы, преимущественно в центрально-височных отведениях. Лечение: вальпроаты 20-40 мг/кг/сутки, карбамазепин 10-20 мг/кг/сутки.

- Первичная эпилепсия чтения. Возраст манифестации –

пубертатный. Припадки развиваются во время чтения, особенно длительного и вслух. Клинически проявляются миоклониями жевательной мускулатуры, клониях челюсти, сенсорных нарушениях в виде расплывающегося изображения. На ЭЭГ –

в момент приступа комплексы спайк-волна височно-теменных отделов доминантного полушария, генерализованные комплексы спайк-волна.

- Синдром эпилептической афазии (Ландау-Клеффнера). Манифестация – 3-7 лет. В 1/3 случаев протекает без припадков, а диагноз устанавливается на основе ЭЭГ. Главный синдром –

афазия, начинающаяся с вербальной агнозии, переходом в парафазии, персеверации, стереотипии с утратой экспрессивной речи. Сочетаются с парциальными или генерализованными тонико-клоническими припадками. Часто трактуется как глухонемота у ребенка. ЭЭГ вне припадка –

непрерывные нерегулярные (1-3,5 Гц, 200-500 мкВ) комплексы спайк-волна, спайки, острые волны в височных отведениях. Лечение: сультиам (осполот) 5-15 мг/кг/сутки, клобазам (фризиум) 0,3-1 мг/кг/сутки, вальпроаты, АКТГ.

- Хроническая прогрессирующая эпилепсия детского возраста (синдром Кожевникова), Epilepsiapartialiscontinue. Представлена непрерывными парциальными припадками (височно-лобная локализация очага раздражения). Подразделяется на: а) эпилепсию Кожевникова; б) синдром Расмуссена.

а) Эпилепсия Кожевникова –

это парциальная непрогредиентная роландическая эпилепсия у детей или взрослых, связанная с повреждением моторной коры. Припадки длятся в течение дней-лет. Клинически –

фокальные моторные приступы в виде ритмичных сокращений агонистов и антагонистов в ограниченной области, продолжающиеся во сне и усиливающиеся при движении и напряжении. Возможна вторичная генерализация припадка. На ЭЭГ –

эпи-разряды в роландической области контрлатерально судорожным проявлениям на относительно нормальном фоне. Лечение: карбамазепин, вальпроаты, бензодиазепины, нейрохирургические методы.

б) Синдром Расмуссена – это хроническая прогредиентная симптоматическая эпилепсия, идентичная по типу миоклонических проявлений эпилепсии Кожевникова, но встречающаяся чаще в детском возрасте: возраст манифестации – 2-14 лет (средний возраст – 7 лет). Клинически проявляется фокальными моторными припадками с последующим присоединением постоянных миоклоний, чаще во сне. Возможна генерализация. Нарастает гемипарез, дизартрия, дисфазия, гемианопсия, задержка психического развития. На ЭЭГ – диффузные медленные волны с преобладанием в контрлатеральном неврологическим проявлениям полушарии, мультифокальные высокоамплитудные спайки, острые волны, спайк-волна.

Фокальные приступы, исходящие из теменной коры

Характерной особенностью приступов, исходящих из теменных областей, является тенденция к распространению эпилептической активности на другие отделы мозга: теменная соматосенсорная аура, далее фокальный моторный приступу характерный для височной или лобной эпилепсии.

Симптомы теменной эпилепсии

- в начале заболевания характерны изолированные соматосенсорные ауры, как правило, на фоне сохранного сознания;

- соматосенсорные ауры;

- элементарные парестезии (онемение, покалывание, ощущение «ползания мурашек»);

- болевые ощущения (внезапная пульсирующая боль в одной конечности, нередко с распространением по типу джексоновского марша);

- нарушение температурной перцепции (ощущения жжения или холода);

- «сексуальные» приступы (неприятные ощущения онемения, покалывания в области гениталий);

- идеомоторная апраксия (ощущение невозможности движения в конечностях);

- нарушение схемы тела.

Фокальные приступы, исходящие из затылочной коры

Характеризуются преимущественно простыми парциальным пароксизмами, не сопровождающимися нарушением сознания, за исключением синдрома Панайотопулоса.

Симптомы затылочной эпилепсии

- дебют в широком возрастном диапазоне;

- характерны простые парциальные приступы (ауры): простые зрительные, галлюцинации, пароксизмальный амавроз, пароксизмальные нарушения полей зрения, субъективные ощущения в области глазных яблок; девиация головы и глаз с окулоклониями (как правило, контрлатерально очагу); вегетативные нарушения (головная боль, рвота, побледнение лица);

- частый симптом – постприступная мигренеподобная головная боль; нередко наблюдается распространение эпилептической активности на височные, лобные отделы с присоединением моторных или аутомоторных приступов.

Доброкачественная затылочная эпилепсия с ранним началом (тип Панайотопулоса) характеризуется тем, что 2/3 всех приступов отмечаются во сне. У одного и того же пациента приступы могут быть как дневными, так и ночными. Приступы представляют собой необычное сочетание вегетативных симптомов (наиболее часто это тошнота, позывы к рвоте и собственно рвота), изменений поведения, латеральной девиации глаз, других более привычных проявлений эпилептического приступа.

Во время приступа ребенок жалуется на дурноту и плохое самочувствие. В этот момент, как правило, ребенка тошнит, он бледен, отмечается чрезмерная потливость и гиперсаливация. Часто отмечается головная боль. Через 1-5 минут после появления первых симптомов может начаться рвота. Тошнота заканчивается рвотой в 74% всех случаев. Кратность рвоты может быть различной: у части детей рвота однократная, у других – повторная, наблюдается в течение нескольких часов и приводит к обезвоживанию. Возможны и другие вегетативные симптомы: мидриаз или миоз (соответственно – расширение или сужение зрачков); нарушения со стороны дыхательной (нерегулярное дыхание, непродолжительное апноэ), сердечно-сосудистой системы (тахикардия); кашель; недержание мочи, кала; изменение двигательных функций кишечника; повышение температуры тела, как в начале приступа, так и после него.

Наряду с рвотой, девиация глаз является очень частым приступным синдромом. Отведение глаз в крайнее боковое положение может сопровождаться поворотом головы в ту же сторону и продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Девиация глаз может быть как постоянной, так и интермиттирующей –

глаза то отводятся в сторону, то приводятся в изначальное положение.

Степень нарушения сознания может быть различной, иногда ребенок частично выполняет инструкции. Ребенок или внезапно, или постепенно становится дезориентированным во времени и пространстве, не реагирует на окружающее. Тяжесть нарушения сознания нарастает по мере развертывания симптомов приступа. Примерно в 20% всех случаев ребенок теряет сознание и «обмякает», а двигательные эпилептические проявления отмечаются далеко не всегда. Состояние напоминает кардиогенное синкопе). У 20% детей приступ заканчивается гемиконвульсиями, иногда с джексоновским маршем.

В некоторых случаях наблюдается симптоматика, напоминающая приступ роландической эпилепсии –

остановка речи, гемифациальный спазм и оро-фаринго-ларингеальные движения. В небольшом проценте случаев (6% по данным Covanisс соавт., 2005) могут наблюдаться слепота, зрительные галлюцинации или иллюзии. Зрительные симптомы, как правило, возникают после развития вегетативной симптоматики.

На межприступной ЭЭГ в 90% случаев регистрируются комплекс острая-медленная волна, как правило, мультифокальные и большой амплитуды. Морфология спайков такая же, как и при роландической эпилепсии. Локализация комплексов может быть самой различной (могут вовлекаться все отделы головного мозга), хотя наибольшая выраженность эпилептических изменений отмечается именно в задних отделах головного мозга. Наиболее часто спайки наблюдаются в затылочных отведениях, чуть реже - лобных, и еще реже –

в височных. В 17% всех случаев спайки регистрируются в вертексных отведениях.

Несмотря на высокую частоту вегетативного эпилептического статуса, синдром Панайотопулоса считается прогностически благоприятным состоянием. Длительность существования эпилептических приступов небольшая, в среднем, составляет 1-2 года. Тем не менее, описаны отдельные пациенты, у которых приступы отмечались и в течение 7 лет.

Неотложная помощь: показано введение бензодиазепинов внутривенно (0,2-0,3 мг/кг в сутки), либо ректально (0,5 мг/кг в сутки). Профилактический прием противоэпилептических препаратов не проводится в виду того, что приступы могут быть очень редкими и длительность их существования у ребенка не очень большая.

Рефлекторные (стимулсенситивные) эпилепсии

–

эпилептические припадки, возникающие под влиянием воздействия внешних средовых факторов: простых (фото- и цветостимуляция, резкие внезапные внешние воздействия, смех, прием нищи) и сложных (чтение, прослушивание музыкальных композиций, мыслительные операции) сенсорных стимулов. Последние приводят к появлению очагов возбуждения в соответствующих сенсорных системах, формирующих чрезмерные ответные реакции на различных уровнях мозга в виде гиперсинхронных разрядов нейронов.

- Фотосенситивная эпилепсия. Провоцируется мельканием света, просмотром телевизора, работой на компьютере, ярким насыщенным цветом, «полосатыми» объектами (обои в черно-белую полоску, ступени эскалатора др.), быстрым открыванием и закрыванием глаз, трепетанием век. Проявляется различными видами припадков: миоклоническими, абсансными, абсансными с миоклониями век, генерализованными тонико-клоническими, простыми и сложными парциальными. Лечение: вальпроаты, ламотриджин, леветирацетам, топирамат.

- Припадки, вызываемые мышлением (thinking-эпилепсия). Провоцируются мыслительными операциями: арифметическими счетом, игрой в шахматы или карты, решением тестовых заданий. Протекают в виде миоклонических, абсансных, генерализованных тонико-клонических приступов. Лечение: вальпроаты, фенобарбитал, клоназепам, клобазам.

- Припадки, вызываемые испугом (startle-эпилепсия). Провоцируются испугом, внезапным внешним воздействием (звуком, прикосновением). Протекают в виде простых (поза «фехтовальщика» с поворотом туловища) и сложных парциальных припадков с парестезиями, ощущениями «уже виденного», пароксизмальными дискинезиями, нередко сопровождающимися вокализмами. Лечение: карбамазепин, фенобарбитал, вальпроаты, клоназепам, леветирацетам. Данную форму эпилепсии необходимо дифференцировать с гиперэксплексией (startle-синдромом) –

наследственно-предрасположенное патологическое усиление реакции на испуг.

- Припадки, вызываемые звуком (sound-эпилепсия). Провоцируются прослушиванием (или даже воспоминанием) определенного музыкального произведения либо фрагмента. Протекает в виде сложных парциальных приступов (дереализация).

- Эпилепсия ходьбы. Провоцируется ходьбой. Протекает миоклоническими и клоническими генерализованными приступами.

- Эпилепсия чтения. Провоцируется чтением непонятного, сложного текста, например, на иностранном языке. Проявляется парциальными, миоклоническими, реже генерализованными тонико-клоническими приступами. Лечение: вальпроаты, клоназепам.

- Эпилепсия еды. Провоцируется плотной едой, видом, запахом пищи или определенным видом еды (супы, горячие блюда). Проявляется сложными парциальными (с автоматизмами, дисфорией, вегетативной аурой) приступами. Возможен переход в генерализованные тонико-клонические припадки. Лечение: карбамазепин, фенобарбитал.

- Эпилепсия, провоцируемая смехом. Протекает в виде генерализованных тонико-клонических припадков, астатических (атонических) приступов, провоцируется адекватным ситуации смехом. Данную форму эпилепсии необходимо дифференцировать с эпилепсией смеха (геластической, gelastic-эпилепсия), которая характеризуется развитием приступов немотивированного насильственного смеха.

При лечении всех форм рефлекторных (стимультативных) эпилепсий необходимо избегать специфических ситуаций, провоцирующих припадок, применять противосудорожные средства соответственно типу приступа, проводить психо-поведенческую терапию.

сайт