Когда дыхательная система в норме, человек чувствует себя хорошо. Из этой статьи вы узнаете все о том, что такое пневмония, каковы симптомы и лечение патологии, каковы причины возникновения и первые признаки болезни. Если быстро определить заболевание, можно избежать неприятных последствий и осложнений.

Что такое пневмония

Пневмония – это инфекционно-воспалительное заболевание. Оно поражает нижние дыхательные пути, в том числе альвеолы, легочную ткань, бронхи и бронхиолы.

Важно! Болезнь считается опасной, так как если ее не лечить, может наступить смерть.

Несмотря на достижения в медицине, патологию каждый год регистрируют среди тысяч пациентов. Пневмония диагностируется как у мужчин, так и у женщин. Случаи заболевания среди взрослых не так часто приводят к летальным исходам, как у детей.

Причины развития пневмонии

Пневмония может развиваться как самостоятельная патология, а может присоединиться к уже существующему воспалительному процессу. Этиология этого заболевания разнообразна, поэтому поставить диагноз может только врач.

Пневмония может быть:

- инфекционной;

- неинфекционной.

Инфекционная пневмония развивается под действием вирусных или бактериальных возбудителей. Чаще всего у взрослых пациентов и патология вызывается следующими микроорганизмами:

Неинфекционная пневмония легких возникает на фоне:

Нередко подозрение на пневмонию возникает после перенесенной простуды или вирусного гриппа. Любая бактериальная инфекция может спровоцировать возникновение воспаления в легких.

Что повышает риск

Чтобы избежать серьезных проблем с дыхательной системой, важно знать, какие факторы повышают вероятность заболевания воспалением легких. Для людей разного возраста опасность представляют свои явления.

Для ребенка раннего возраста на появление пневмонии может повлиять:

В подростковом возрасте на риск развития воспаления легких влияет:

- курение;

- хронические болезни носоглотки;

- болезни сердца;

- кариозные зубы;

- хронический насморк;

- частые вирусные заболевания;

- снижение иммунной защиты.

Для взрослых людей фактором риска может стать:

Избегая всех этих факторов риска, можно снизить риск заражения пневмонией.

Пути заражения пневмонией

Многие пациенты интересуются, могли ли они заразиться болезнью от другого человека. Пневмония может быть заразной, если возникла из-за инфекции. Если же она возникла на фоне аллергической реакции или ожога дыхательных путей, то больной человек неопасен для окружающих.

Пути передачи и проникновения в паренхиму легких могут быть различными. Выделяют:

- бронхогенный;

- лимфогенный;

- гематогенный.

При бронхогенном пути заражения патогенные микроорганизмы проникают вместе с вдыхаемым воздухом. Это значит, если рядом есть болеющий человек, заболевание передастся воздушно-капельным путем. Вероятность, что инфекция спровоцирует болезнь, есть тогда, когда в носовых или трахейных путях присутствует какой-то воспалительный процесс или отек. В таком случае вдыхаемый воздух не фильтруется должным образом и наступает заражение.

Лимфогенный путь заражения встречается реже всего. Для этого инфекция вначале должна проникнуть в лимфатическую систему, и только потом попасть в легочные и бронхиальные ткани.

Гематогенный путь заражения – проникновение инфекции через кровь. Это возможно в тех случаях, когда возбудитель заболевания попал в кровеносное русло, как, например, во время сепсиса. Данный путь заражения встречается редко, однако вполне возможен при пневмониях.

Классификация патологии

Все пневмонии делят на:

- внегоспитальные;

- госпитальные.

Внегоспитальные формы развиваются на дому или в коллективах и, как правило, поддаются традиционным методам лечения, так как вполне устраняются с помощью антибиотиков и других лекарственных средств. Под госпитальными видами воспаления легких подразумевают те, которые развиваются в стенах больниц на фоне проникновения различных инфекций. Продолжительность лечения таких форм обычно дольше, так как эти возбудители резистентны ко многим лекарствам.

Классификация пневмонии подразумевает разделение видов заболевания в зависимости от:

- вида возбудителя;

- морфологических особенностей;

- характера течения;

- распространенности процесса;

- механизма развития;

- стадии тяжести;

- наличия осложнений.

Определить воспаление легких, и что стало возбудителем, может только специалист после проведения клинических исследований.

Вызвать пневмонию может вирус, бактерия, грибок, микоплазма или несколько возбудителей одновременно. Чтобы вылечить воспаление легких, важно установить, какая группа инфекций спровоцировала болезнь. В противном случае применение препаратов окажется неэффективным.

По морфологическим особенностям пневмонию можно разделить на такие разновидности:

- крупозная;

- паренхиматозная;

- очаговая;

- интерстициальная;

- смешанная.

Па механизму развития пневмонии выделяют:

- первичную;

- повторную (возникшую на фоне других патологий);

- аспирационную;

- посттравматическую.

Атипичную пневмонию бывает сложно распознать, так как некоторые симптомы нехарактерны для этой группы заболеваний.

В зависимости от распространенности патологического процесса пневмония бывает:

- сливной;

- очаговой;

- мелкоочаговой (чаще вялотекущая);

- сегментарной;

- долевой;

- среднедолевой;

- прикорневой;

- тотальной;

- субтотальной;

- односторонней;

- двусторонней.

Примечание! Двухсторонняя пневмония протекает тяжелее и нередко требует стационарного лечения.

По характеру протекания заболевания выделяют три стадии тяжести. При легкой форме возможно лечение в домашних условиях. При развитии обострения, необходим стационар.

Осложнения, как правило, возникают при недолеченной пневмонии и при наличии опухолевых процессов. К примеру, на фоне онкологических опухолей может развиваться параканкрозная пневмония. Возможно возникновение деструктивных изменений, что приводит к необратимым последствиям.

Важно! Если воспаление легких не лечить, может развиться пульмонит – болезнь, поражающая альвеолы и приводящая к возникновению рубцовых тканей, что в итоге чревато раковым образованием.

При проникновении бактериальной инфекции может возникнуть гнойная пневмония. На фоне такого состояния высок риск развития опаснейшей формы заболевания – септической. В тканях легких могут образовываться полости, запускаются некротические процессы. Особую опасность представляет скрытая форма, так как пациент теряет немало времени, пока патологию диагностируют.

Когда возбудитель проявляет резистентность к применяемым препаратам, у пациентов наблюдают затяжную пневмонию. Чтобы не умереть от осложнений заболевания, необходимо знать симптомы патологии и своевременно реагировать при их возникновении.

Общая симптоматика

После того как инкубационный период проникшей в организм инфекции истек, у пациента появляются признаки заболевания.

Редко пневмония начинается без кашля. Так как воспалительный процесс преимущественно поражает дыхательную систему, нормальное дыхание нарушается сразу. Вначале пациент заметит такую клиническую картину:

- сухой кашель;

- ослабленное дыхание;

- вялость;

- респираторные симптомы.

Лишь при атипичном течении пневмонии болезнь проходит без температуры. В некотором смысле это опасно, так как человек может не отнестись серьезно к возникшим жалобам и отложит лечение.

Ничем не отличается пневмония от воспаления легких, однако от простуды у этой патологии есть отличительные черты. Никакое простудное заболевание не может длиться более недели. После этого периода должно наступить затухание симптомов и улучшение самочувствия пациента. Если через несколько дней после начала клинической картины возникли дополнительные признаки, а состояние усугубилось, можно подозревать присоединение воспалительного процесса в легочной ткани.

При любой пневмонии симптоматику можно условно разделить на три группы.

Интоксикационные симптомы

Интоксикационный синдром развивается из-за того, что бактерии, проникнувшие в организм, начинают выделять токсические вещества. В итоге пациент отмечает такие явления интоксикации:

- повышение температуры до отметки в 39,5 градусов;

- головокружение;

- головная боль;

- повышенная потливость;

- вялость и сонливость;

- апатия;

- бессонница.

В редких случаях при тяжелой форме пневмонии возможна тошнота и рвота.

Примечание! При температуре, вызванной пневмонией, препараты для устранения жара малоэффективны.

Легочные симптомы

Начало воспаления легких чаще всего сопряжено с температурой, однако мокрота поначалу может не выделяться. Кашель сухой, но навязчивый.

Влажность кашля проявляется только к четвертому дню после появления симптомов. Цвет мокроты – ржавый. Обычно это связано с тем, что вместе со слизью выделяется некоторое количество эритроцитарных клеток.

Может появляться боль в спине и груди. Само легкое лишено болевых рецепторов. Однако когда в процесс вовлекается плевра, пациент начинает испытывать неприятные ощущения в этой области. Особенно остро это ощущается, когда человек пытается сделать глубокий вдох.

В целом лихорадка и острая картина симптомов может длиться около 7-9 дней.

Симптомы легочной недостаточности

На фоне пневмонии развивается легочная недостаточность. Проявляется она такими симптомами:

- одышка;

- синюшность кожных покровов из-за неполноценного доступа кислорода;

- учащенное дыхание.

Легочная недостаточность обычно возникает при двухстороннем воспалении легких. Чем большая площадь легочной ткани подвергается поражению, тем сильнее симптоматика.

Доктор должен суметь отличить пневмонию от других поражений легких. Диагностика может включать несколько мероприятий. Какие именно методы необходимы, решает врач.

Вначале врач внимательно выслушает, какие есть симптомы, что предшествовало их появлению и как долго пациент наблюдает данную клиническую картингу. После этого специалист попросит пациента раздеться до пояса, чтобы осмотреть грудную клетку.

Примечание! В процессе дыхания воспаленные участки могут отставать в интенсивности поступательных движений, что позволяет врачу конкретнее определить локализацию патологии.

- аускультация;

- перкуссия;

- общий анализ крови;

- анализ мокроты;

- рентген;

- бронхоскопия;

- УЗИ легких.

Аускультация проводится терапевтом или пульмонологом с помощью специального аппарата – стетофонедоскопа. Он состоит из нескольких трубок, которые усиливают звук, и позволяет врачу четко услышать звуки легкого. У здорового человека будет просто нормальное дыхание. При воспалении можно услышать жесткое дыхание в легких и хрипы.

Перкуссия – это простукивание грудной клетки. В норме, когда орган заполнен только воздухом, звук отчетливый, но при воспалительном процессе легкое заполнено экссудатом, что создает обрывистый, притупленный и укороченный звук.

ОАК позволяет врачу оценить наличие воспалительного процесса и его интенсивность. Показатели крови при воспалении легких следующие: повышение СОЭ и лейкоцитов.

Биологическое исследование выделений из легких проводится с целью уточнения возбудителя пневмонии. Только в таком случае врач сможет выдать рецепт, с помощью которого наступит быстрое избавление от болезни.

На снимке, полученном после рентгена, доктор оценит размер и локализацию очага воспаления. Пораженные участки, как правило, светлее, чем остальные здоровые ткани (как это видно на фото). Также он определит наличие перибронхиальной инфильтрации внутри органа.

Бронхоскопию и ультразвуковое исследование проводят редко, только при запущенных и осложненных формах пневмонии. Нужно такое обследование или нет, определит врач после проведения рентгена и других исследований.

Лечение пневмонии

Самолечение и лечение народными средствами при пневмонии запрещено. Любые народные способы могут быть лишь поддерживающей терапией в стадии реконвалесценции (выздоровления).

Показания для помещения пациента на стационарное лечение:

- снижение артериального давления до показателей ниже 90/60;

- тахикардия до 125 ударов в минуту;

- спутанность сознания;

- учащенное дыхание (от 30 раз в минуту);

- слишком низкая (до 35,5) или высокая (40) температура;

- сатурация менее 92%;

- воспаление в нескольких долях легкого;

- сепсис;

- сопутствующие патологии сердца, почек или печени.

Очень важно позаботиться о создании подходящих условий для пациента:

- полный постельный режим;

- обильное питье;

- сбалансированное питание;

- регулярное проветривание в комнате больного и влажная уборка.

Чаще всего первая помощь заключается в правильном применении медикаментозных препаратов.

Медикаментозное лечение пневмонии

Так как возбудителем воспаления легких чаще всего оказываются бактерии, для борьбы с заболеванием назначают антибиотики широкого спектра действия. Если произведен анализ мокроты и инфекция определена точно, пациента могут перевести на другой, более точный, но щадящий препарат.

Длительность лечения антибактериальными средствами составляет 7-10 дней. В редких случаях терапия может быть продлена до двух недель.

Важно! Антибиотики может назначать только лечащий врач, так как ошибка может повлечь тяжелые осложнения.

Чаще всего назначают:

Дозировку определяет только врач в зависимости от вида препаратов и результатов исследований. Исходя из тяжести состояния пациента и от наличия сопутствующих заболеваний, терапия антибиотиками может проводиться в виде:

- перорального применения таблеток;

- уколов;

- капельниц.

Чтобы избежать рецидива пневмонии, очень важно завершить лечение до конца. Прекращать лечение из-за уменьшения симптоматики очень опасно. Возбудитель патологии не погибнет, но лишь приобретет резистентность к антибиотикам применяемой группы.

При влажном кашле можно применять средства типа «АЦЦ», «Амброксол» или «Лазолван». Рассасывающие муколитики нельзя принимать при сухом непродуктивном кашле, так как приступы участятся, а пациент будет испытывать сильные мучения.

Важно направить силы на укрепление иммунной системы. Для этого важно позаботиться о сбалансированной диете у пациента, достаточном количестве витаминов.

К допустимым вспомогательным народным рецептам можно отнести регулярное употребление меда, чеснока, лука, отваров шиповника, липы и малины. Все эти методы применяются исключительно наряду с основным лечением. Немаловажно учесть отсутствие аллергической реакции, так как это может отяготить течение пневмонии.

Дыхательные упражнения проводятся также под наблюдением врача. При некоторых состояниях они могут быть противопоказаны. Рекомендуется гимнастика Стрельниковой или Бутенко. Для предотвращения застоя в легких специалисты рекомендуют надувать шары.

Профилактика

Хорошая профилактика от пневмонии:

- поддержание активного образа жизни;

- повышение иммунитета;

- регулярные прогулки на свежем воздухе;

- своевременная терапия инфекционных заболеваний.

Так можно уберечь организм от патологии.

Если человек внимателен к симптомам, возникающим в организме, пневмонию можно обнаружить на начальном этапе. Это позволит излечиться быстро и без осложнений.

Смотрите видео:

Пневмония - острое инфекционное заболевание преимущественно бактериальной этиологии, характеризующееся поражением респираторных отделов лёгких с внутриальвеолярной экссудацией, инфильтрацией клетками воспаления и пропитыванием паренхимы экссудатом, наличием ранее отсутствовавших клинико-рентгенологических признаков локального воспаления, не связанных с другими причинами.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Пневмония - одно из наиболее распространённых заболеваний органов дыхания: заболеваемость составляет 300-900 случаев на 100 000 населения.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Клиническая классификация пневмоний предусматривает выделение очаговой (или бронхопневмонии) и крупозной.

При очаговой пневмонии воспалительный процесс захватывает отдельные участки лёгочной ткани - альвеолы и смежные с ними бронхи.

Крупозная пневмония характеризуется быстрым вовлечением в процесс целой доли лёгкого и прилежащего участка плевры и высоким содержанием фибрина в альвеолярном экссудате.

Классификация пневмонии в соответствии с МКБ-10 представлена в табл. 22-1.

Таблица 22-1. Классификация пневмонии в соответствии с МКБ-10

Нозологическая форма |

|

Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках |

|

Аденовирусная пневмония |

|

Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом |

|

Пневмония, вызванная вирусом парагриппа |

|

Другая вирусная пневмония |

|

Вирусная пневмония неуточнённая |

|

Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae |

|

Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae |

|

Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках (исключены: пневмония, вызванная Chlamydia spp. - J16.0 и болезнь легионеров - А48.1) |

|

Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae |

|

Пневмония, вызванная Pseudomonas spp. |

|

Пневмония, вызванная Staphylococcus spp. |

|

Пневмония, вызванная стрептококками группы В |

|

Пневмония, вызванная другими стрептококками |

|

Пневмония, вызванная Escherichia coli |

|

Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями |

|

Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae |

|

Другие бактериальные пневмонии |

|

Бактериальная пневмония неуточнённой этиологии |

|

Пневмония, вызванная возбудителями, не классифицированными в других рубриках (исключены: орнитоз - А70, пневмоцистная пневмония - В59) |

|

Пневмония, вызванная Chlamydia spp. |

|

Пневмония, вызванная другими установленными возбудителями |

|

Пневмония при заболеваниях, классифицированных в других рубриках |

|

Пневмония при заболеваниях бактериальной природы, классифицированных в других рубриках (пневмония при актиномикозе - А42.0; сибирской язве - А22.1; гонорее - А54.8; нокардиозе - А43.0; сальмонеллёзе - А022.2; туляремии - А721.2; брюшном тифе - А031; коклюше - А37) |

|

Пневмония при вирусных заболеваниях, классифицированных в других рубриках (пневмония при цитомегаловирусной болезни - В25.0; кори - В05.2; краснухе - В06.8; ветряной оспе - В01.2) |

|

Пневмония при микозах |

|

Пневмония при заболеваниях, классифицированных в других рубриках (пневмония при орнитозе - А70; Ку-лихорадке - А78; острой ревматической лихорадке - I00; спирохетозе - А69.8) |

|

Пневмония без уточнения возбудителя |

* Указаны пневмонии при заболеваниях, классифицированных в других рубриках и не входящие в рубрику "Пневмония".

Согласно Международному консенсусу и Российскому терапевтическому протоколу (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 300, 1998; Практические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003) в классификацию введены дополнительные характеристики пневмоний, позволяющие оптимизировать эмпирическое этиотропное лечение.

. Внебольничная пневмония (первичная, приобретённая вне лечебного учреждения, синонимы: домашняя, амбулаторная).

. Нозокомиальная (госпитальная, внутрибольничная) пневмония, приобретённая в лечебном учреждении.

. Пневмония у лиц с тяжёлыми дефектами иммунитета (врождённый иммунодефицит, ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммуносупрессия).

. Аспирационная пневмония.

При построении диагноза указывают локализацию процесса (доля, сегмент), по возможности этиологию (пневмококковая, стафилококковая и т.д.), осложнения (плеврит, перикардит, инфекционно-токсический шок, дыхательная недостаточность и т.д.). По тяжести пневмонии разделяют на не требующие госпитализации и требующие госпитализации (тяжёлые).

ЭТИОЛОГИЯ

Причина возникновения пневмонии - поражение патогенным возбудителем респираторных отделов лёгких. Спектр возбудителей зависит от типа пневмонии.

При внебольничных пневмониях наиболее часто возбудителями выступают Streptococcus pneumoniae (30-95% по разным регионам), Mycoplasma pneumoniae (до 30% у лиц в возрасте до 45 лет, 9% - старше 45 лет), Haemophilus influenzae (5-18%), Chlamydia pneumoniae (2-8%); Legionella spp., чаще Legionella pneumophila (2-10%), Staphylococcus aureus (менее 5%), Moraxella catarrhalis (1-2%), Escherichia coli , Klebsiella pneumoniae (менее 5%), вирус гриппа (в период эпидемии). В 20-30% случаев этио логию пневмоний установить не удаётся. Таким образом, наиболее вероятными этиологическими факторами внебольничных пневмоний являются пневмококки (Streptococcus pneumoniae ), внутриклеточные возбудители и гемофильная палочка.

При внутрибольничных пневмониях наиболее частыми возбудителями среди грамположительной микрофлоры являются Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae , среди грамотрицательной микрофлоры - Pseudomonas aeruginosa , Klebsiella pneumoniae , Escherichia coli , Proteus mirabilis , Legionella pneumophila , Haemophilus influenzae , а также анаэробы, вирусы, Aspergillus , Candida , Р neumocystis carinii . Грамотрицательная кишечная микрофлора и Pseudomonas aeruginosa более типичны для лиц, проживающих в домах престарелых, чем для лиц, проживающих дома. Существенной проблемой при внутрибольничных пневмониях является полирезистентность возбудителей к антибактериальным средствам. Особое место занимают вентилятор-ассоциированные пневмонии, развивающиеся в палатах и отделениях интенсивной терапии. Ранняя вентилятор-ассоциированная пневмония (развивающаяся в течение 48-96 ч нахождения на ИВЛ), как правило, связана с обычной микрофлорой полости рта (S . pneumoniae , H . influenzae , M . catarrhalis , S . aureus ), поздняя (более 96 ч нахождения на ИВЛ) - с нозокомиальными грамотрицательными бактериями (P . aeruginosa , Enterobacter spp., Acinetobacter spp., K . pneumoniae , E . coli ) и S . aureus .

Пневмония у лиц с иммунодефицитом может быть вызвана цитомегаловирусом, Р neumocystis carinii , патогенными грибами, атипичными микобактериями, а также другими микроорганизмами. ВИЧ-ассоциированные пневмонии бывают обусловлены Р neumocystis carinii , Streptococcus pneumoniae , Haemophilus influenzae , следует также помнить, что одним из основных лёгочных маркёров синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИДа) является микобактерия туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis ).

Аспирационная пневмония часто бывает вызвана облигатными анаэробами или их ассоциациями с аэробной грамотрицательной микрофлорой, обитающей в ротовой полости и глотке (около 50% здоровых взрослых людей аспирируют секрет ротоглотки в нижние дыхательные пути во время сна). Пневмонию, вызванную анаэробами, особенно часто наблюдают при аспирации большого объёма рвотных масс или при содержании в них вирулентной анаэробной микрофлоры (аспирация пищи или некротических масс). Нарушение кашлевого рефлекса также увеличивает риск пневмонии, равно как нарушение мукоцилиарного клиренса и дисфункция альвеолярных макрофагов. Источником анаэробных возбудителей пневмонии (Porphyromonas gingivalis , Prevotella melaninogenica , Fusobacterium nucleatum , Actinomyces spp., спирохеты и анаэробные стрептококки) считают щели между зубами и дёснами и зубной налёт.

ПАТОГЕНЕЗ

Развитие воспаления лёгких связано с механизмами проникновения инфекции, условиями этого проникновения и состоянием организма человека.

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Аспирация секрета ротоглотки - важный путь инфицирования при пневмонии. У 15% здоровых людей из носа и с задней стенки глотки высевают золотистый стафилококк, ещё у 15% изо рта, глотки, верхней части трахеи - Streptococcus pneumoniae , в 15-25% случаев с трахеи и бронхов могут быть высеяны H . influenzae , M . catarrhalis . Следовательно, чтобы заболеть пневмонией, не обязательно нужен контакт с больным, достаточно снижения местной и общей защиты макроорганизма.

Распределение в дыхательных путях ингалированных частиц прежде всего зависит от их размера. Частицы диаметром более 10 мкм оседают преимущественно в носовой полости и верхних дыхательных путях. Частицы диаметром менее 3-5 мкм (называемые также аэрогенными капельными ядрами), содержащие 1-2 микроорганизма, не осаждаются в окружающей среде, а повисают в воздухе на долгое время, пока не попадут на воздушный фильтр или же будут ингалированы человеком. Этот инфекционный аэрозоль достаточно мелкодисперсен для того, чтобы преодолеть защиту верхних и нижних дыхательных путей макроорганизма. Чем меньше частицы, тем большее их количество оседает в мелких бронхиолах и альвеолах. Вдыхание одной такой частицы может быть достаточным для того, чтобы возбудитель проник в альвеолу и вызвал заболевание. Поэтому этиология пневмонии часто связана с ингаляционно проникающими возбудителями, включая возбудителей туберкулёза, гриппа, легионеллёза, пситтакоза, гистоплазмоза.

При гематогенной диссеминации из внелёгочно расположенного очага возбудитель (обычно Staphylococcus aureus ) проникает в лёгкое с током крови при бактериальном эндокардите или инфицировании венозного катетера (так же, как и у наркоманов, вводящих наркотики внутривенно). Инфекция позадиглоточных тканей, вызванная Fusobacterium (синдром Лемьера: заглоточный абсцесс и тромбофлебит яремной вены), также диссеминирует в лёгкие.

Прямое распространение возбудителя подразумевает непосредственное его внедрение в лёгочную ткань вследствие интубации трахеи или ранения грудной клетки. Смежное распространение характеризуется проникновением в лёгочную ткань инфекции, поражавшей соседние участки (например, нижнедолевая пневмония при поддиафрагмальном абсцессе).

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ

В патогенезе пневмонии большую роль играют факторы, связанные с состоянием человека и эффективностью защитных механизмов. К последним относят закрытие надгортанником голосовой щели при глотании, кашлевой рефлекс, тонкий слой слизи на поверхности дыхательных путей, содержащий Ig, мукоцилиарный клиренс, фагоцитарную активность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов.

Аспирация содержимого ротовой полости происходит чаще и бывает более выраженной у лиц с нарушениями сознания (алкоголики, наркоманы, лица, перенёсшие инсульт, общую анестезию и др.), у больных с неврологическими расстройствами (при нарушении иннервации ротоглотки, нарушениях глотания), при механических препятствиях (назогастральная, эндотрахеальная трубки и др.).

Частота колонизации слизистой оболочки ротоглотки аэробными грамотрицательными микроорганизмами (у здоровых людей составляет менее 2%) возрастает при госпитализации, выраженной олигофрении, тяжёлых фоновых заболеваниях, алкоголизме, сахарном диабете и в преклонном возрасте. Эти изменения также могут быть следствием возрастания протеолитической активности слюны, которая разрушает фибронектин - гликопротеин, покрывающий поверхность слизистой оболочки, способствующий развитию нормальной грамположительной микрофлоры ротоглотки и препятствующий проникновению аэробных грамотрицательных микробов. Их источником может быть желудок пациента (где возможна колонизация этих микроорганизмов при атрофическом гастрите или после применения блокаторов H 2 -рецепторов гистамина или антацидов), загрязнённое оборудование для проведения ИВЛ, руки медицинского персонала или заражённая пища. Назогастральная трубка в отделениях интенсивной терапии облегчает проникновение бактерий из желудка в глотку.

Иммунодефицитные состояния могут предрасполагать к инвазии определённых микроорганизмов (в зависимости от формы иммунодефицита). Например, у пациентов с тяжёлой гипогаммаглобулинемией (менее 2 г/л) высок риск инфекции, вызванной инкапсулированными бактериями, такими, как Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae . Тяжёлая нейтропения (менее 0,5×10 9 /л) увеличивает риск инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa , Enterobacteriaceae , Staphylococcus aureus и (если нейтропения длительная) Aspergillus . Риск развития туберкулёза особенно велик среди ВИЧ-инфицированных при снижении содержания циркулирующих CD4 + -лимфоцитов менее 0,5×10 9 /л, при содержании CD4 + -лимфоцитов менее 0,2×10 9 /л высок риск заболеваний, вызванных Pneumocystis carinii , Histoplasma capsulatum и Cryptococcus neoformans , а при содержании менее 0,05×10 9 /л - Mycobacterium avium-intracellulare и цитомегаловирусом. Длительное лечение ГК увеличивает вероятность развития туберкулёза и нокардиоза.

К факторам, способствующим развитию пневмонии, относят также вирусные инфекции верхних дыхательных путей, обструкцию бронхиального дерева, курение и промышленное загрязнение воздуха, травмы грудной клетки, послеоперационный период, застойную сердечную недостаточность, старость, истощающие заболевания, состояние после стрессов.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Морфологический критерий пневмонии - воспаление респираторного отдела лёгких. Поражение бронхов при этом непостоянно, но достаточно характерно. Воспаление носит экссудативный характер и обычно бывает ограничено анатомическими единицами лёгких.

При бронхопневмонии процесс ограничен альвеолами и смежными с ними бронхами.

При лобарной пневмонии поражается целая доля лёгкого.

Сливную пневмонию (слияние отдельных мелких воспалительных очагов в более крупные) можно не отличить от долевой пневмонии.

Полости в лёгких развиваются тогда, когда некротизированный участок лёгочной ткани сообщается с дыхательными путями, приводя к некротической пневмонии (множественные мелкие полости до 2 см в диаметре в одном и более бронхолёгочных сегментах или долях) или к абсцессу лёгкого (одна или несколько полостей диаметром более 2 см).

Патоморфологическая картина пневмонии в значительной степени зависит от этиологии инфекционного процесса.

Для пневмококковой пневмонии (наиболее частая из внебольничных пневмоний) считают характерным редкое развитие некроза и абсцедирования. Если процесс вызван пневмококками I или II типа, типично фибринозное воспаление.

Стрептококковые пневмонии характеризуются резко выраженным некрозом лёгочной ткани при менее выраженном геморрагическом компоненте. Чаще, чем при стафилококковой пневмонии, наблюдают лимфогенную и гематогенную диссеминацию.

Стафилококковые пневмонии проявляются некрозом лёгочной ткани, вокруг которого скапливаются нейтрофилы. По периферии воспалительного очага альвеолы содержат гнойный или фибринозный экссудат, не содержащий бактерий. При тяжёлом течении в местах скопления стафилококков происходит разрушение лёгочной ткани (стафилококковая деструкция лёгких).

Для пневмонии, вызванной синегнойной палочкой, характерен воспалительный очаг серо-красного цвета тестоватой консистенции. Образуются множественные очажки некроза, окружённые зоной полнокровия, стаза, кровоизлияний.

При пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae (фридлендеров ская пневмония), воспалительный процесс может захватывать доли. Экссудат, а также выделяемая мокрота имеют слизистый характер. Характерно образование обширных инфарктообразных некрозов лёгочной ткани, как следствие тромбоза мелких сосудов.

Вирусные и микоплазменные пневмонии сопровождаются преимуще ственно интерстициальными поражениями. При этом отмечают отёк, инфильтративно-пролиферативные изменения в межальвеолярных и межлобулярных перегородках, перибронхиальной и периваскулярной клетчатке. Экссудат в альвеолах почти полностью отсутствует, в то же время наблюдают признаки воспаления слизистой оболочки бронхов и бронхиол, парез капилляров, застой крови, кровоизлияния.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА

Клиническая картина пневмонии зависит от объёма поражения лёгочной ткани, тяжести течения болезни, вирулентности возбудителя, резистентности макроорганизма, наличия сопутствующих заболеваний, возраста пациента и других факторов.

ЖАЛОБЫ

Наиболее частые жалобы больных пневмонией - слабость, потеря аппетита, озноб, одышка, боли в груди. Боль может быть плевритической (обусловленной реакцией плевры или её вовлечением в процесс) либо вследствие межрёберной невралгии или миалгии, например из-за снижения общей резистентности и активизации герпетической инфекции. Поражение диафрагмальной плевры может вызвать боль в брюшной полости и даже имитировать картину "острого живота". Появлению кашля обычно предшествует покашливание. В начальном периоде болезни кашель бывает сухим, мучительным. В типичных случаях на 3-4-й день появляется мокрота, кашель смягчается. Характер мокроты разнообразен - от слизистой до гнойной. Иногда она содержит прожилки крови или имеет "ржавый" оттенок (последнее более характерно для крупозной пневмонии). Обильная гнойная мокрота часто сопровождает формирование абсцесса, мокрота с гнилостным запахом - гангрену лёгкого.

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

При осмотре можно выявить бледность кожных покровов, цианоз. У больных с ослабленным иммунитетом иногда появляются герпетические высыпания на губах. У лиц с тяжёлым течением болезни и пожилых людей возможны расстройства сознания и бред. Участие вспомогательной дыхательной мускулатуры, раздувание крыльев носа свидетельствуют о развитии дыхательной недостаточности. ЧДД может увеличиваться до 25-30 в мин, иногда можно заметить отставание поражённой половины грудной клетки при дыхании. Для крупозной пневмонии характерен резкий подъём температуры тела до фебрильных значений, снижение температуры тела происходит критически. При бронхопневмонии характер температурной кривой непостоянен, снижение её чаще литическое.

Пальпация: первым признаком уплотнения лёгочной ткани считают усиление голосового дрожания на стороне поражения, что подкрепляется при аускультации проявлением бронхиального дыхания. Данный признак выявляют при сливной и крупозной пневмониях.

При уплотнении участка лёгочной ткани, расположенного субкортикально, достаточно рано можно обнаружить укорочение перкуторного звука над этим участком (при поражении паренхимы более одного сегмента). Косой верхний уровень притупления перкуторного звука с наивысшей точкой по задней подмышечной линии позволяет заподозрить плевральный выпот ("плевропневмония" - при вовлечении в процесс плевры или её реакции на прилежащий очаг воспаления). При наличии ХОБЛ притупление перкуторного звука маскируется эмфиземой, приводящей к коробочному звучанию при выстукивании.

При бронхопневмонии могут выслушиваться сухие и влажные хрипы. Выслушивание крепитации в фазу начала болезни (crep i tatio indux ) и стадию разрешения (crep i tatio redux ) особенно характерно для крупозной пневмонии, в разгар которой выслушивают характерное бронхиальное дыхание. При распространении процесса на плевру выслушивается шум трения плевры (сухой плеврит), при образовании плеврального выпота - резкое ослабление дыхания. На стороне поражения можно обнаружить усиление бронхофонии. При тяжёлом течении пневмонии аускультация сердца выявляет тахикардию, акцент II тона над лёгочной артерией.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рентгенологическое исследование - ключевой метод диагностики лёгочных инфильтратов. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух проекциях позволяет установить наличие и локализацию лёгочного инфильтрата, определить распространённость поражения, выявить поражение плевры, полости в лёгких, лимфаденопатию корней и оценить ответ на антибактериальную терапию. Однако рентгенограмма может оставаться нормальной, когда у пациента исходно снижена реактивность (например, при агранулоцитозе), а также на ранних стадиях развития инфильтрации (например, при гематогенной пневмонии, вызванной Staphylococcus aureus , или при пневмоцистной пневмонии при СПИДе).

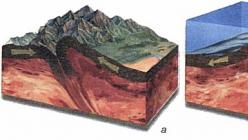

Для бронхопневмонии характерно наличие группы сливающихся очаговых теней размером 1-1,5 см. Формы инфильтратов могут быть различными. Наиболее часто поражаются нижние отделы лёгких, однако любая другая локализация инфильтрата не исключает пневмонии. На рис. 22-1 приведены прямая и боковая рентгенограммы больного со среднедолевой пневмонией.

Рис. 22-1. Прямая обзорная (а) и правая боковая (б) рентгенограммы больного со среднедолевой пневмонией (из: http://www.medscape.com).Рентгенологическая картина крупозной пневмонии характеризуется изменениями в пределах доли лёгкого. В стадии прилива происходит усиление лёгочного рисунка, корень на стороне поражения несколько расширяется. На 2-3-е сутки от начала болезни на снимке появляется интенсивное затенение в проекции поражённой доли. Интенсивность и однородность затенения увеличиваются к периферии. Прилежащая плевра может уплотняться, иногда образуется выпот, который лучше всего выявляется на латерограммах (прямых снимках, сделанных в положении на больном боку). В стадии разрешения интенсивность тени снижается, она фрагментируется и уменьшается в размерах. Расширение и нарушение структуры корня сохраняются длительное время. Лёгочный рисунок остаётся усиленным в течение 2-3 нед.

ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ

Фибробронхоскопия - безопасная и достаточно хорошо переносимая процедура, ставшая стандартным инвазивным исследованием для получения секрета нижних дыхательных путей у тяжелобольных или больных с иммунодефицитом в сочетании с прогрессирующей пневмонией, а также во всех случаях, когда нельзя получить мокроту. Фибробронхоскопия позволяет осмотреть нижние дыхательные пути. Полученный при бронхоскопии материал необходимо окрасить по Граму, по кислотоупорной технологии (по Цилю-Нильсену), с прямыми флуоресцентными АТ к легионелле. Также нужно произвести посевы на типичную аэробную и анаэробную микрофлору, легионеллу, микобактерии и грибы. Материал получают непосредственно при бронхоскопии с помощью защищённой с двух сторон щётки (для исключения загрязнения материала в верхних дыхательных путях), бронхоальвеолярного лаважа или при трансбронхиальной биопсии из участка уплотнения лёгкого (для исключения опухолевого или специфического процесса).

Щёточная биопсия обычно всё же бывает загрязнена микрофлорой ротоглотки. Следует провести количественное культуральное исследование 1 мл стерильной среды, в которую помещают щётку после её удаления из катетера, для дифференциации загрязнения (‹1000 микробов в 1 мл) от инфицирования (≥1000 микробов в 1 мл). Результаты щёточной биопсии высокоспецифичны и чувствительны, особенно если пациент не получал перед этим антибиотиков.

При бронхоальвеолярном лаваже обычно используют 150-200 мл стерильного солевого неантибактериального раствора. Если анестетик, применяемый при бронхоскопии, обладает антибактериальной активностью, то это снижает чувствительность результатов бактериологического исследования. Количественная бактериологическая оценка промывной жидкости бронхов позволяет получить результаты, сходные с результатами щёточной биопсии. Окрашенные по Граму центрифугированные образцы лаважной жидкости позволяют быстро получить информацию для выбора антибактериальной терапии до получения результатов бактериологического исследования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

КТ высокого разрешения в настоящее время считается наиболее информативным методом лучевой диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания, однако дороговизна исследования и недостаточная её доступность не позволяют пока относить её к рутинным методам в диагностике пневмоний. Её проведение показано при сомнениях в диагнозе, когда необходимо исключить наличие и уточнить характер полостных образований, бронхоэктазов, изменений средостения, подозрении на диссеминацию. Предпочтение следует отдать спиральной КТ.

Исследование вентиляционной способности лёгких (спирометрия, пневмотахометрия) показано при наличии у пациента одышки или сопутствующих хронических заболеваний лёгких. При отсутствии этих факторов оценку вентиляционной способности лёгких считают необязательным компонентом обследования больного пневмонией. Параметры вентиляции при пневмонии чаще соответствуют смешанному типу нарушений. Изолированная обструкция отмечается у каждого пятого пациента. При большом объёме поражения и плевральном выпоте преобладает рестрикция.

ЭКГ при пневмонии обычно позволяет выявить синусовую тахикардию. При тяжёлой пневмонии на ЭКГ могут возникать признаки перегрузки правых отделов сердца, нарушения проводимости по правой ножке пучка Гиса, метаболические нарушения.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

У больного с типичной пневмонией обычно выявляют лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. При тяжёлой крупозной пневмонии возможно появление токсической зернистости лейкоцитов, сдвига влево до метамиелоцитов и миелоцитов. При тяжёлом течении характерна анэозинофилия. СОЭ может быть увеличена умеренно или значительно, достигая при крупозной пневмонии 50-60 мм/ч. Отсутствие реакции со стороны крови при выраженной клинической и рентгенологической картине свидетельствует об угнетении иммунного ответа.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ

Рутинная микробиологическая диагностика пневмонии в амбулаторной практике недостаточно информативна и не оказывает существенного влияния на выбор антибактериального ЛС. Антибиотик должен быть назначен не позднее 8 ч от начала заболевания, а за это время трудно сделать посев и определить чувствительность возбудителя к антибактериальным препаратам. К сожалению, откашливаемый материал часто бывает загрязнён условно-патогенными бактериями. Это загрязнение ограничивает диагностическую специфичность любой пробы, взятой из нижних дыхательных путей. Более того, было установлено, что при обычных лабораторных методах у больных с бактериемической пневмококковой пневмонией Streptococcus pneumoniae обнаруживают в мокроте менее чем в 50% случаев. Такая низкая чувствительность может быть следствием неправильной идентификации α-гемолитических колоний Streptococcus pneumoniae , как непатогенных α-гемолитических стрептококков ("нормальная микрофлора"), более сильного роста другой микрофлоры либо гибели пневмококков при поздней транспортировке и неправильной обработке материала. Кроме того, такие весьма типичные для поражения лёгких возбудители, как анаэробы, микоплазмы, хламидии, пневмоцисты, микобактерии, грибы и легионеллы не могут быть обнаружены при использовании рутинных бактериологических методов. Так как откашливаемый материал обычно загрязняется анаэробами, диагноз анаэробной лёгочной инфекции часто носит предварительный характер. Для подтверждения этого диагноза требуется культуральное исследование на анаэробную микрофлору неза грязнённого материала из нижних дыхательных путей, полученного по средством аспирации через трахею, трансторакальной пункции или защищённой щёточной биопсии при бронхоскопии. Эти процедуры являются инвазивными и обычно не применяются до тех пор, пока врач не убедится в отсутствии эффекта эмпирической терапии.

Откашливаемую мокроту легко собрать у больных с выраженным продуктивным кашлем, но достаточно сложно у больных с атипичным синдромом, у пожилых людей и больных с нарушениями психики. Если у больного нет мокроты, то её секрецию следует вызвать ингаляциями 3% раствора натрия хлорида с помощью ультразвукового ингалятора или компрессионного небулайзера.

Материал для микробиологического исследования следует забирать до начала антибактериальной терапии. В противном случае временно прекращать лечение для проведения диагностических исследований нецелесообразно.

Время транспортировки и хранения биологических образцов не должно превышать 4 ч. При несоблюдении данного условия вероятность выделения истинного возбудителя инфекции снижается, а контаминирующей флоры - увеличивается.

Для получения неконтаминированного материала применяют фибробронхоскопию с "защищённой" бранш-биопсией слизистой оболочки бронхов, а также бронхоальвеолярный лаваж.

При микробиологическом исследовании жидкости бронхоальвеолярного лаважа диагностически значимым считают титр микробных тел >10 4 колониеобразующих единиц в мл (КОЕ/мл); материала, полученного с помощью "защищённой" бранш-биопсии - >10 3 КОЕ/мл.

Стандартные методы микробиологического исследования - бактериоскопия с окраской по Граму и посев мокроты, получаемой при глубоком откашливании.

Перед началом микробиологического исследования необходимо произвести окраску мазка по Граму. При наличии в мазке менее 25 лейкоцитов и/или более 10 эпителиальных клеток (при просмотре не менее 8-10 полей зрения при малом увеличении) дальнейшее исследование нецелесообразно, так как в этом случае изучаемый материал скорее всего представляет собой содержимое ротовой полости. У больных типичной пневмонией с гнойной мокротой чувствительность и специфичность окрашенных по Граму мазков мокроты, минимально загрязнённых в верхних дыхательных путях (более 25 полиморфноядерных лейкоцитов и менее 10 эпителиальных клеток в одном поле малого увеличения), при идентификации пневмококка составляет 62% и 85% соответственно. Окраска по Граму в этом случае более специфична и, вероятно, более чувствительна, чем культуральное исследование мокроты.

Диагностическая ценность результатов исследования мокроты может быть оценена как высокая при выделении потенциального возбудителя в концентрации ≥10 6 КОЕ/мл.

Интерпретация результатов бактериоскопии и посева мокроты должна проводиться с учётом клинических данных.

Дополнительные методы микробиологического исследования

При подозрении на микобактериальную инфекцию мазок окрашивают специальными методами для выявления кислотоупорных возбудителей (по Цилю-Нильсену).

Исследование опытным патологом мазка мокроты, окрашенного по Романовскому-Гимзе, у пациентов со СПИДом даёт вполне удовлетворительные результаты при диагностике пневмоцистной пневмонии. Чувствительность исследования мокроты увеличивается при использовании моноклональных АТ к пневмоцистам.

Бластомикоз может быть диагностирован при исследовании влажных препаратов мокроты.

Микроскопию мокроты, окрашенной специфическими флуоресцентными АТ, можно использовать для выявления легионелл, хотя нередко этот тест даёт ложноотрицательные результаты. Поэтому мокроту необходимо высевать на специфичные для легионелл среды.

Посевы венозной крови проводят тяжелобольным (в том числе большинству госпитализированных пациентов) до начала антибактериальной терапии (производится забор 2 образцов крови из 2 разных вен с интервалом в 30-40 мин, на каждый образец у взрослых пациентов необходимо отбирать не менее 20 мл крови).

Серологическая диагностика инфекций, вызванных Mycoplasma pneumoniae , Chlamydophila pneumoniae и Legionella spp., не рассматривается в ряду обязательных методов исследования.

Исследование газового состава артериальной крови

Исследование газового состава артериальной крови показано при тяжёлом течении пневмонии и наличии осложнений. В этом случае обнаруживают различные степени гипоксемии и гиперкапнии, снижение насыщения гемоглобина кислородом, что является показанием к проведению оксигенотерапии.

ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Внебольничную пневмонию традиционно разделяют на два синдрома: типичных и атипичных проявлений. И хотя последние данные свидетельствуют о том, что эти два синдрома не имеют столь чётких границ, как считалось ранее, тем не менее характеристика этих признаков имеет определённое диагностическое значение. Для последующей рациональной эмпирической терапии важно различать типичную и атипичную пневмонии.

Типичный синдром пневмонии характеризуется внезапным началом лихорадки, кашлем с гнойной мокротой и, в некоторых случаях, плевритической болью в груди, признаками уплотнения лёгочной ткани, такими как притупление перкуторного звука, усиление голосового дрожания, бронхиальное дыхание и хрипы, которые могут быть обнаружены проекции рентгенологических изменений. Типичный синдром пневмонии обычно связан с наиболее распространённым возбудителем внебольничной пневмонии - Streptococcus pneumoniae , но может возникать и при наличии других возбудителей - Haemophilus influenzae , смешанной анаэробной и аэробной микрофлоры полости рта.

Атипичный синдром пневмонии характеризуется более постепенным началом, сухим кашлем, преобладанием внелёгочных симптомов (головная боль, боль в мышцах, слабость, ангина, тошнота, рвота и понос) и наличием рентгенологической картины при минимальных признаках, выявляемых при физическом обследовании. Классическую атипичную пневмонию вызывает Mycoplasma pneumoniae , а также Legionella pneumophila , Klebsiella pneumoniae , анаэробы полости рта, Pneumocystis carinii , Streptococcus pneumoniae , а также более редко встречающиеся возбудители - Chlamydia psittaci , Coxiella burnetii , Francisella tularensis , Histoplasma capsulatum и Coccidioides immitis . Кашель и образование мокроты, признаки уплотнения лёгкого могут быть незначительны у больных со слабой воспалительной реакцией, например при агранулоцитозе. Основным проявлениями болезни в этом случае могут быть лихорадка, тахипноэ, психические расстройства. У лиц старческого возраста и тяжелобольных пациентов лихорадки может и не быть. Более редкие формы атипичных пневмоний рассматриваются в табл. 22-2.

Таблица 22-2. Особенности течения пневмонии в зависимости от возбудителя

Возбудитель | Клинические особенности |

Микоплазмы | Пневмония может осложняться мультиформной эритемой, гемолитической анемией, буллёзным воспалением барабанной перепонки, энцефалитом и поперечным миелитом |

Legionella pneumophila | Пневмония часто сопровождается нарушениями сознания, дисфункцией почек и печени, выраженной гипонатриемией |

Histoplasma capsulatum или Coccidioides immitis | Пневмония часто сопровождается узловатой эритемой |

Хламидии | Пневмония часто сопровождается ангиной, осиплостью голоса; достаточно типичны свистящие хрипы |

Пневмоцисты у ВИЧ-инфицированных | Помимо пневмонии, возможно возникновение и других заболеваний, вызванных оппортунистическими возбудителями, таких как лёгочный и внелёгочный туберкулёз, стоматит, обусловленный Candida albicans , или распространённые язвы промежности вследствие активации вируса простого герпеса |

Вирус гриппа (обычно как проявление зимней эпидемии), респираторный синцитиальный вирус (у детей и лиц с иммуносупрессией), вирусы кори или varicella-zoster (в сочетании с характерной сыпью), цитомегаловирус (у ВИЧ-инфицированных или при проведении иммуносупрессивной терапии, связанной с трансплантацией органов) | Первичная вирусная пневмония характеризуется атипичными проявлениями, такими как озноб, лихорадка, сухой непродуктивный кашель и преимущественно внелёгочные симптомы. Грипп, корь и ветряная оспа предрасполагают к вторичным бактериальным пневмониям вследствие нарушения барьерной функции дыхательных путей. Вторичная бактериальная инфекция может следовать сразу вслед за вирусной без перерыва либо отстоять от вирусного заболевания на несколько дней, в течение которых симптомы ослабевают. Бактериальная инфекция может проявляться внезапным ухудшением состояния пациента с продолжением или возобновлением озноба, лихорадкой и продуктивным кашлем с гнойной мокротой; может сопровождаться плевритической болью |

Staphylococcus aureus (гематогенное распространение) | Пневмония может проявляться только лихорадкой и одышкой, воспалительная реакция изначально ограничивается лёгочным интерстицием. Кашель, выработка мокроты и признаки уплотнения лёгочной ткани развиваются только после того, как инфекция достигает бронхов. Поскольку пневмония в этом случае - гематогенная инфекция, возможны признаки инфекционного эндокардита |

Нокардии | Пневмония часто осложняется метастатическими поражениями кожи и ЦНС |

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ (НОЗОКОМИАЛЬНАЯ) ПНЕВМОНИЯ

Диагноз внутрибольничной пневмонии правомочен при возникновении лёгочного инфильтрата через 48 ч и более после госпитализации пациента. Кроме инфильтратов, типичными критериями внутрибольничной пневмонии считают отделение гнойной мокроты, лихорадку и лейкоцитоз. При наличии предшествующих заболеваний лёгких информативность этих признаков снижается. Нозокомиальная пневмония, осложняющая основное заболевание, связанное с нейтропенией, часто не сопровождается гнойной мокротой или лёгочным инфильтратом, а при нозокомиальной пневмонии, осложнившей уремию или цирроз печени, часто отсутствует лихорадка. Более того, у больных с высоким риском развития внутрибольничной пневмонии очень часто ротоглотка и слизистая оболочка трахеобронхиального дерева содержит большое количество потенциально патогенных для лёгких возбудителей; следовательно, наличие этих микроорганизмов в препаратах, окрашенных по Граму, или высев культуры не всегда подтверждают диагноз пневмонии.

АСПИРАЦИОННАЯ ПНЕВМОНИЯ

Хотя аспирация анаэробов полости рта изначально приводит к инфильтративным процессам, это, как правило, обусловливает появление гнилост ной мокроты, некроза лёгочной ткани и образование полости в лёгких. В 75% случаев развитие абсцесса, связанного с анаэробной полимикробной микрофлорой, не сопровождается выраженной симптоматикой и сходно с лёгочным туберкулёзом, проявляясь кашлем, поверхностным дыханием, ознобом, лихорадкой, ночными потами, потерей массы тела, плевритическими болями и кровохарканьем в течение нескольких недель. У других больных болезнь развивается более остро. У больных со склонностью к аспирации содержимого ротоглотки или при наличии периодонтита часто возникают абсцессы, вызванные анаэробной инфекцией. Один из родов анаэробов ротовой полости - Actinomyces - приводит к хроническому фиброзному некротическому процессу и может проникать в плевральную полость, рёбра, позвонки и подкожные ткани с возможным выходом через кожу серных гранул (макроскопических бактериальных масс).

ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ

Пневмонии у лиц с иммунодефицитами не имеют характерной картины, поскольку обусловлены различными возбудителями и связаны с тяжёлыми состояниями, вызвавшими иммунодефицит. Пневмония протекает тяжело, быстро прогрессирует, сопровождается развитием осложнений.

ОСЛОЖНЕНИЯ

К характерным осложнениям пневмонии относят развитие плеврита (чаще гнойного), нагноительных процессов в лёгких. Плеврит, развивающийся до разрешения пневмонии, носит название парапневмонического, после - метапневмонического. В тяжёлых случаях пневмонию могут осложнить миокардит, менингит, гломерулонефрит, инфекционно-токсический шок, синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС), дыхательная недостаточность, острые психозы.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Важно отличать пневмонию от туберкулёзного инфильтрата, рака лёгкого, инфаркта лёгких, эозинофильного инфильтрата

Важен тщательный сбор анамнеза: характерен длительный контакт с бактериовыделителями - семейный или профессиональный. Фтизиатрическая настороженность важна при обследовании больных, получающих системные ГК.

Инфильтративный туберкулёз лёгких чаще локализуется в S I , S II , S VI (реже S XI ) сегментах лёгких, при полисегментарном поражении быстро осложняется деструкцией. Для туберкулёза характерно наличие очагов-отсевов. Многократное исследование мокроты и промывных вод бронхов позволяет обнаружить микобактерии туберкулёза. В дифференциально-диагностическом плане важно проводить эмпирическую терапию пневмонии без использования противотуберкулёзных препаратов широкого спектра действия (рифампицин, стрептомицин, канамицин, амикацин, циклосерин, фторхинолоны).

Периферический рак лёгкого долгое время остаётся бессимптомным и нередко выявляется при рентгенологическом исследовании, не связанном с подозрением на опухолевый процесс органов дыхания. Прорастание опухоли в плевру сопровождается выраженным болевым синдромом. Прорастание опухоли в бронх сопровождается кашлем, появлением мокроты и кровохарканьем. Наиболее часто периферический рак лёгкого локализуется в передних сегментах верхних долей. В рентгенологической картине рака лёгкого выделяют такие характерные признаки, как "лучистость" контура, увеличение тени на динамических снимках. Опухолевый процесс с прогрессированием даёт метастазы - дочерние опухоли в лёгкие или другие органы. В свою очередь, опухоли лёгких сами могут быть метастатическими.

ТЭЛА чаще развивается у больных, страдающих тромбофлебитом нижних конечностей и таза, пребывающих длительное время в постели, при мерцательной аритмии, в послеоперационном периоде. У молодых женщин лёгочные тромбоэмболии иногда развиваются на фоне приёма пероральных контрацептивов. Для инфаркта лёгкого характерна боль в груди, при полисегментарном поражении - одышка и цианоз, тахикардия и артериальная гипотензия. Аускультация может выявить ослабление дыхания и шум трения плевры. При поражении одного сегмента на рентгенограммах выявляют гомогенную тень треугольной формы, обращённую основанием к висцеральной плевре, а верхушкой - к воротам лёгких. Информативно проведение перфузионного радиоизотопного сканирования, при котором обнаруживают ишемические "холодные" зоны в лёгких. На ЭКГ появляется картина острой или подострой перегрузки правых отделов сердца.

Для эозинофильного инфильтрата характерны "летучесть" изменений на рентгенограммах: исчезновение и появление инфильтрации с непостоянной локализацией. Типична эозинофилия крови и/или мокроты, наличие отягощённого аллергологического анамнеза или глистных инвазий.

Дифференциальная диагностика острого заболевания органов дыхания, в том числе внутрибольничной пневмонии, у госпитализированных пациентов в тяжёлом состоянии достаточно разнообразна и требует исключения таких неинфекционных состояний, как застойная сердечная недостаточность, респираторный дистресс-синдром взрослых, ателектаз, токсические поражения лёгких кислородом и ЛС, которые трудно отличить на рентгенограммах от пневмонии.

ЛЕЧЕНИЕ

Согласно терапевтическим стандартам, принятым в России с 1998 г. (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 300), лечение пневмонии проводят в амбулаторных условиях, в стационарах терапевтического и инфекционного профиля и в отделениях интенсивной терапии. Показания к госпитализации при пневмониях представлены в табл. 22-3.

Таблица 22-3. Показания к госпитализации при пневмониях

Возраст старше 70 лет |

Сопутствующие хронические заболевания: |

застойная сердечная недостаточность; |

хронические гепатиты; |

хронические нефриты; |

сахарный диабет; |

алкоголизм или токсикомания; |

иммунодефициты |

Неэффективное амбулаторное лечение в течение 3 дней |

Спутанность или угнетение сознания |

Возможная аспирация |

ЧДД более 30 в мин |

Нестабильная гемодинамика |

Септический шок |

Инфекционные метастазы |

Многодолевое поражение |

Экссудативный плеврит |

Абсцедирование |

Лейкопения менее 4×10 9 /л или лейкоцитоз более 20×10 9 /л |

Анемия при концентрации гемоглобина менее 90 г/л |

Почечная недостаточность: повышение концентрации мочевины более 7 ммоль/л |

Социальные показания |

Показаниями для проведения интенсивной терапии больным пневмонией считают следующие состояния.

Дыхательная недостаточность: отношение р a О 2 к FiO 2 менее 50, признаки утомления диафрагмы (снижение амплитуды и электромиографической активности), необходимость в механической вентиляции.

Недостаточность кровообращения: шок - систолическое АД менее 90 мм рт.ст., диастолическое - менее 60 мм рт.ст., необходимость введения вазоконстрикторов чаще чем через 4 ч.

Также интенсивная терапия необходима при олигоанурии, ОПН, ДВС, менингите и коме.

В большинстве других случаев лечение пневмонии проводят в амбулаторных условиях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НА ДОМУ

Организация лечения на дому подразумевает 4 визита врача к пациенту.

I визит: постановка диагноза на основании клинических критериев; определение степени тяжести заболевания и показаний для госпитализации. Если госпитализация не нужна, то назначают антибиотики, специальные методы обследования (рентгенография, бактериологическое исследование мокроты), анализы крови и мочи.

II визит (3-й день болезни): оценка рентгенографических данных и анализа крови, клиническая оценка эффективности лечения (улучшение самочувствия, снижение или нормализация температуры тела, уменьшение болей в грудной клетке, уменьшение/прекращение кровохарканья и мокроты). При отсутствии эффекта от лечения и при утяжелении состояния показана госпитализация. При удовлетворительном состоянии необходим контроль эффективности лечения через 3 дня.

III визит (6-й день болезни): оценка эффективности лечения по клиническим критериям, при неэффективности лечения - госпитализация, при нормализации состояния пациента - продолжение антибиотикотерапии в течение 3-5 дней после нормализации температуры тела. Также проводят оценку микробиологических данных, повторно назначают рентгенографию, исследование мокроты и крови.

IV визит (7-10-й день болезни): оценка эффективности лечения по клиническим критериям, заключительная оценка исследований крови, мокроты и рентгенограмм, при удовлетворительном состоянии - закрытие больничного листа.

АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ

Выбор антибактериальных препаратов определяется типом пневмонии. Продолжительность антибиотикотерапии зависит от исходной тяжести заболевания, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний, но её необходимо продолжать как минимум в течение 3 сут после нормализации температуры тела. Надёжными ориентирами для отмены антибиотиков считают, помимо положительной клинической динамики, нормализацию рентгенологической картины (за исключением интерстициальных изменений, которые могут сохраняться довольно долго), показателей крови и мокроты. Наиболее распространённые ошибки при антибактериальной терапии рассматриваются в табл. 22-4.

Таблица 22-4. Частые ошибки антибактериальной терапии при пневмонии

Назначение | ||

Все осложнения Пневмонии (Пн) подразделяют на легочные и внелегочные. Основные легочные осложнения: 1) абсцедирование; 2) плеврит (пара- и метапневмонический), значительно реже - эмпиема плевры; 3) присоединение астматического компонента. При тяжелом течении Пневмонии (Пн) (вирусная или массивная сливная бактериальная) создаются условия для формирования отека легких и развития острой дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома. Внелегочными осложнениями принято считать следующие: 1) инфекционно-токсический шок (с явлениями острой сосудистой, острой левожелудочковой и почечной недостаточности, изъязвлениями слизистой оболочки пищеварительного тракта и кровотечением, развитием диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови на заключительной стадии шока); 2) инфекционно-аллергический миокардит; 3) инфекционный эндокардит; 4) перикардит; 5) менингит или менингоэн-цефалит; 6) анемия; 7) гломерулонефрит; 8) гепатит. Кроме того, при тяжелом течении крупозной Пневмонии (Пн) возможно развитие интоксикационных психозов, а при сливных тотальных Пневмониях (Пн) - острого легочного сердца, ДВС-синдрома, сепсиса. На I этапе диагностического поиска необходимо: 1) выявить основные жалобы, позволяющие предположить Пневмонию (Пн); 2) оценить тяжесть состояния больного; 3) предположить этиологию болезни с учетом варианта начала и течения процесса.

Основные жалобы больного пневмонией:

кашель, выделение мокроты, боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании и кашле, одышка, нарушение общего самочувствия, повышение температуры тела.

Кашель может быть сухим (в начальном периоде крупозной Пневмонии (Пн), в течение всего заболевания при интерстициальной Пневмонии (Пн)) или с выделением мокроты (слизистой, слизисто-гнойной, гнойно-слизистой, кровянистой).

«Ржавая» мокрота характерна для крупозной Пневмонии (Пн), кровянистая тягучая мокрота - для Пневмонии (Пн), вызванных клебсиеллой (палочка Фридлендера), гнойная кровянистая мокрота - один из признаков Пневмонии (Пн) стрептококкового генеза. С выделением кровянистой мокроты может протекать вирусная Пневмония (Пн). Упорный, иногда приступообразный кашель с небольшим количеством слизисто-гнойной мокроты наблюдается при микоплазменных Пневмониях (Пн). Кроме того, для микоплазменных Пневмоний (Пн) характерно ощущение «саднения» в горле.

Кровохарканье - одна из характерных особенностей пневмоний при микозах легких; кровохарканье в сочетании с болями в боку - признак инфарктной Пневмонии (Пн).

Боль в боку, усиливающаяся при глубоком дыхании и кашле, характерна для Пневмонии (Пн) с вовлечением в патологический процесс плевры (чаще всего Для крупозной пневмококковой Пневмонии (Пн)). Развитие парапневмонических плевритов наблюдается у половины больных пневмонией, вызванной палочкой Пфейффера, и у 30-80 % больных Пневмонией (Пн) стрептококковой этиологии. При локализации Пневмонии (Пн) в нижних отделах легких и вовлечении в процесс диафрагмальной плевры боль может иррадиировать в брюшную полость, симулируя картину острого живота. Если в процесс вовлечен верхний или нижний язычковый сегмент левого легкого, боли локализуются в области сердца.

У 25 % больных Пневмонией (Пн) жалоба на одышку является одной из основных. Она наиболее выражена при Пневмонии (Пн), развившихся на фоне хронических заболеваний органов дыхания (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь) и сердечной недостаточности. Выраженность одышки нарастает одновременно с нарушением общего самочувствия (головная боль, вялость, бред, рвота и т.д.).

Симптомы выраженной интоксикации наиболее характерны для орнитозной и микоплазменной Пневмонией (Пн), часто наблюдаются при стафилококковых, гриппозных и пневмококковых (крупозных) Пневмониях (Пн), а также при пневмониях вызванных вирусно-бактериальными ассоциациями.

Больного могут беспокоить озноб и повышение температуры тела. Острое начало с ознобом более характерно для бактериальных Пневмониях (Пн), в первую очередь -для крупозной (пневмококковой). Болезнь, как правило, начинается внезапно с появления потрясающего озноба и повышения температуры тела до фебрильной. На общем фоне интоксикации и фебрильной температуры появляются местные симптомы.

При вирусных Пневмониях (Пн) в начале болезни пациент не производит впечатления тяжелого больного (кроме больных гриппом), так как клиническая картина еще не определяется симптомами Пневмонии (Пн).

Для постановки этиологического диагноза имеет значение правильная оценка симптомов заболевания в самом его начале. Осиплость голоса или невозможность разговаривать характерна для Пневмонии (Пн), вызванных вирусом парагриппа (у детей может развиться даже ложный круп). Слезотечение, резь в глазах (симптомы конъюнктивита), боль в горле при глотании, обильные выделения из носа (симптомы ринофарингита) без изменения других отделов дыхательных путей встречаются при Пневмонии (Пн), вызванных аденовирусом. Если у больных на фоне легких катаральных симптомов в верхних дыхательных путях развиваются бронхит, нередко с астматическим компонентом, и Пневмонии (Пн), то более вероятным ее возбудителем является респираторно-синцитиальный вирус. Для этой Пневмонии (Пн) характерны невысокая температура и выраженные симптомы интоксикации.

При изучении анамнеза следует обращать внимание на сопутствующие заболевания других органов и систем, которые могут влиять на проявления и течение Пневмонии (Пн). Так, больные с различными опухолевыми заболеваниями, гемобластозами, получающие химиотерапию, иммунодепрессанты, страдающие наркоманией, являются тем контингентом, у которого развитие Пневмонии (Пн) происходит на фоне резкого изменения иммунного статуса.

В возникновении Пневмонии (Пн), протекающих с атипичной симптоматикой, придают значение эпидемиологическому анамнезу: контакту с птицами (домашними или декоративными) - источником Chlamydia psittaci, грызунами, путешествиям (например, местом обитания легионелл может быть вода в системах кондиционирования воздуха гостиниц). Обращают внимание негрупповые вспышки остролихорадочных заболеваний в тесно взаимодействующих коллективах.

Атипичное течение Пневмонии (Пн) характеризуется лихорадкой, головной болью и появлением непродуктивного кашля. Поражению нижних отделов дыхательных путей предшествуют симптомы поражения верхних: боль в горле, потеря голоса и кашель, который периодически носит пароксизмальный характер, нарушая сон.

Правосторонняя верхнедолевая пневмония: причины возникновения, симптомы и лечение

Под пневмонией понимается развитие процесса воспаления в легочных тканях. Легкие представляют собой парный орган, который выполняет дыхательную функцию в организме и осуществляет газообменный процесс. Левое и правое легкие не тождественны. Верхнедолевая пневмония – это воспалительный инфекционный процесс, специфика которого заключается в локализации в верхней доле. Верхнедолевая правосторонняя пневмония затрагивает от одного до трех легочных сегментов. Такой вариант воспаления является не самым распространенным. Заболевание не во всех случаях диагностируется своевременно, а если отсутствует лечение, это может привести к возникновению осложнений.

Характеристика болезни

Левое легкое имеет меньшие размеры, в нем выделяются две доли, а правое отличается большим размером и имеет три доли. При рассмотрении структуры легких в них можно выделить три составных элемента: бронхи, бронхиолы и альвеолы.

В легочной ткани находится очень много долек, объединенных в доли. В вершину любой дольки органа входят бронхи. Их мельчайшие ответвления называются бронхиолами, на концах которых располагаются образования, включающие очень много альвеолярных ветвей со множеством мельчайших пузырьков (альвеол) с очень тонкими стенками.

Именно здесь осуществляется обмен углекислого газа и кислорода в организме. Кроме того, структурными единицами легочного строения являются бронхолегочные сегменты. Так называют части легкого, которые соответствуют первичным ветвям долевых бронхов. Эти сегменты разделяются перегородками – соединительной тканью. В правом легком, в верхней его доле, выделяется три сегмента, в то время как в той же доле левого - пять. Если развивается пневмония, то процесс воспаления распространяется на альвеолы, где возникает воспалительная экссудация. В ряде случаев затрагивается еще и интерстициальная легочная ткань.

Пневмония, которая развивается в верхнем отделе легких, наблюдается намного реже по сравнению с нижнедолевой. Процесс воспаления развивается преимущественно в верхней правой доле. Объясняется это тем обстоятельством, что правый бронх шире и короче, и поэтому инфекция в данном направлении распространяется быстрее и легче. Верхнедолевую правостороннюю очаговую пневмонию довольно трудно диагностировать. Подобная патологическая форма требует очень тщательной дифференциальной диагностики и обследования.

Правосторонняя верхнедолевая сегментарная пневмония - это заболевание, характеризующееся воспалением бронхолегочного сегмента. Доля сегментарного воспаления у детей среди всех форм пневмоний составляет 25%. В некоторых случаях поражается сразу несколько сегментов органа.

В первую очередь нужно исключить вероятность того, что симптомы заболевания имеют туберкулезное происхождение. Обследование необходимо проводить всесторонне, поскольку даже результаты, полученные после рентгенографии, способны дать картину, напоминающую туберкулез.

Что провоцирует правостороннюю верхнедолевую пневмонию?

Возбудитель

Пневмония верхней доли правого легкого преимущественно обусловлена разного рода бактериями – палочкой Фридлендера, пневмококками и стрептококками. В более редких случаях заболевание могут вызвать дрожжевые грибы. Для данного вида патологии нехарактерно вирусное происхождение.

Симптомы

Правосторонняя верхнедолевая пневмония – заболевание непростое, имеющее выраженную клиническую картину. Протекание данной патологической разновидности отличается своей спецификой. Болезнь имеет медленное развитие, что мешает диагностике ее на раннем этапе.

Вначале появляется небольшое недомогание. Лишь через некоторое время неожиданно возникают тяжелые симптомы. Проявления заболевания несколько отличаются у взрослых и детей.

Признаки у взрослых

Процесс воспаления правого легкого в верхней доле с легкостью диагностируется во время осмотра.

У взрослых пациентов болезнь может проявляться в виде следующих симптомов:

- лихорадка, способная достичь сорока градусов;

- боль в правой части груди;

- навязчивый сухой кашель;

- желтоватый цвет склер;

- высыпания около рта;

- одышка.

Из-за интоксикации организма и сильного кашля пациент испытывает рвоту и тошноту.

Признаки у детей

Правосторонняя верхнедолевая пневмония у маленьких пациентов проявляется несколько иначе по сравнению со взрослыми. Заболевание у ребенка зачастую имеет скрытую форму, его сложно обнаружить на раннем этапе возникновения.

По мере развития болезни можно обнаружить такие симптомы:

- покраснение эпидермиса на лице;

- боль в горле;

- синюшность кончиков пальцев и губ;

- плохой аппетит;

- головокружения и боли головы;

- спутанное сознание.

Помимо перечисленных выше есть такие же симптомы заболевания, что и у взрослых людей. До трех лет у детей большее распространение получает одышка, а затем остальные патологические проявления.

Особенности диагностики

Процесс воспаления верхней правой легочной доли отлично просматривается на рентгене. Однако пациенту с внебольничной правосторонней верхнедолевой пневмонией все же нужно пройти как инструментальное, так и лабораторное и клиническое обследование:

- Обследование клиническое. Специалист-пульмонолог либо терапевт во время внешнего осмотра увидит бледность кожи, в младшей возрастной группе – синеватый оттенок носогубного треугольника. Прослушивание позволяет обнаружить на верхушке легкого крепитацию, жесткое и ослабленное дыхание, хрипы.

- Рентген. Рентгенография осуществляется в двух проекциях. Обнаруживается на рентгенограмме затемнение верхней доли, а также усиление рисунка легкого.

- Общий анализ крови. Для легочного воспаления характерны перемены в составе крови. СОЭ ускорена, повышено содержание лейкоцитов.

- Исследование мокроты. Осуществляется посев с целью установления типа возбудителя заболевания. Помимо этого нужно обратить внимание на цвет мокроты, присутствие в ней вкраплений гноя или крови.

- Компьютерная томограмма – самый информативный исследовательский метод. КТ осуществляется в том случае, если недостаточно сведений, полученных в ходе рентгенологического исследования. Однако цена такой манипуляции довольно высокая, она проводится не во всех медицинских учреждениях.

Очень важно разграничивать правостороннее поражение с левосторонним, туберкулезом и бронхитом, поскольку эти патологии характеризуются схожей симптоматикой.

Лечение

Если возникает такая болезнь, как правосторонняя верхнедолевая пневмония, у ребенка или взрослого, нужно незамедлительно начинать лечение. Неосложненные ее формы можно лечить и в амбулаторных условиях.

Госпитализация требуется в следующих случаях:

- возраст больного (у взрослых – после 65 лет, у детей – до трех);

- присоединение серьезных патологий;

- дыхательная и сердечная недостаточность;

- появление осложнений;

- тяжелое протекание патологии.

Требуется комплексная терапия, которая включает в себя медикаментозное лечение, вспомогательные способы, диету и постельный режим.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение – это один из главных способов избавления от пневмонии:

- Антибиотики: «Флемоклав», «Левофлоксацин», «Клацид». Угнетают размножение и рост микробной флоры. Используются в виде таблеток, если заболевание имеет тяжелый характер – в форме инъекций.

- Отхаркивающие средства: «Флуимуцил», «Амброксол». Способствуют разжижению мокроты, а также ее выведению из легких. Используются в инъекционных растворах и таблетках.

- Витамины: «Ревит», «Аскорутин». Отличаются общеукрепляющим влиянием, ускоряют процесс выздоровления. Используются в виде драже и таблеток.

В чем еще состоит лечение верхнедолевой правосторонней пневмонии?

Немедикаментозная терапия

Помимо приема медикаментозных средств назначаются также побочные способы лечения – дыхательная гимнастика, физиотерапия и массаж. Подобное лечение позволяет предупредить возникновение осложнений, состояние пациента облегчается, время выздоровления сокращается:

- Физиотерапия оказывает противовоспалительное и бактериостатическое влияние. Данные процедуры помогают усилить выведение мокроты, ликвидируют боли в груди и кашель. Чаще всего при пневмонии пациенту назначаются ингаляции, электрофорез, облучение ультрафиолетом, магнитотерапия, УВЧ и индуктотермия. Физиопроцедуры воздействуют на пострадавший организм щадяще, могут применяться для лечения детей, беременных женщин и пожилых людей.

- ЛФК и дыхательная гимнастика. Заниматься лечебной физкультурой можно через два дня после того, как прекратится лихорадка. Дыхательная гимнастика и физкультура повышают подвижность грудной клетки, кровоснабжение органов дыхательной системы улучшается, ткани насыщаются кислородом. Происходит восстановление дренажных и дыхательных функций, благодаря чему воспалительные очаги быстро рассасываются.

- Массаж грудной клетки способствует улучшению лимфо- и кровообращения в дыхательных органах, мокрота отходит, застойные явления устраняется, самочувствие пациента в целом улучшается. Для больных с легочным воспалением рекомендуются точечный, дренажный, сегментарный, вакуумный и вибрационный типы массажа.

Что еще обычно включают в историю болезни? Верхнедолевая правосторонняя пневмония предполагает особое питание.

Специфика диеты

Значительным пунктом при терапии людей с пневмонией является диета. Правильное питание способствует восстановлению защитных сил организма, устраняет дефицит необходимых микроэлементов и витаминов, повышает иммунитет.

При пневмонии диета предполагает включение в рацион кисломолочных продуктов, молока, нежирной рыбы, сливочного масла, каш, мяса, зелени, фруктов, свежих овощей. Также нужно придерживаться питьевого режима.

Разрешается пить натуральные разбавленные соки, чай из шиповника, морсы, отвары лекарственных трав, кисели, компоты, сваренные из сухофруктов. Во время лечения нужно воздержаться от копченых, острых и консервированных продуктов, ограничить в рационе соль.

Верхнедолевая правосторонняя пневмония является серьезной болезнью, которая вызывает ряд тяжелых осложнений. Требуется своевременное обращение за квалифицированной помощью, правильные диагностика и лечение.

Чем опасна правосторонняя верхнедолевая пневмония теперь понятно.

Правосторонняя пневмония опасна - поражаются доли

Правосторонняя пневмония – самая распространенная, по сравнению с другими видами пневмонии, заболевание. Обусловлено это самим строением человеческого тела. Воспаление может поражать как одну долю легкого, так и все. Особенно опасна пневмония для ребенка, так как часто протекает бессимптомно.

Причины