В 1901 г. было открыто, что в крови здоровых людей могут содержаться вещества, способные вызывать агглютинацию (склеивание) эритроцитов других людей. Изучение агглютинации эритроцитов одного человека в плазме или сыворотке крови другого человека создало научную основу для важного лечебного мероприятия - переливания крови.

Переливание крови производят при больших кровопотерях, некоторых отравлениях (в частности, когда нарушена способность гемоглобина связывать кислород), когда понижено содержание гемоглобина в крови и по многим другим медицинским показаниям. В прошлом попытки переливания крови нередко приводили к смерти или же вызывали тяжелые нарушения состояния организма. Тяжелые последствия переливания крови наступают в том случае, когда эритроциты крови донора (человека, дающего кровь) агглютинируются плазмой крови реципиента (человека, получающего кровь). Это бывает, когда в эритроцитах введенной крови содержится агглютинируемое вещество - агглютиноген, а в плазме реципиента находится соответствующее агглютинирующее вещество - агглютинин. В результате агглютинации эритроцитов и последующего их гемолиза возникают тяжелые состояния организма - гемотрансфузионный шок, который может привести к смерти.

В эритроцитах крови людей Я. Янским и К. Ландштейнером были обнаружены два агглютинируемых фактора: агглютиноген А и агглютиноген В, а в плазме - два агглютинирующих агента: агглютинин α и агглютинин β. В крови человека никогда не встречается одновременно агглютиноген А с агглютинином а и агглютиноген В с агглютинином 3, поэтому в организме агглютинации собственных эритроцитов не происходит.

Установлено, что всех людей можно по наличию или отсутствию в эритроцитах агглютиногенов, а в плазме агглютининов разделить на четыре группы. У людей I группы по классификации Янского эритроциты не содержат агглютиногенов, а плазма содержит агглютинины а и р. У людей II группы в эритроцитах имеется агглютиноген А и в плазме агглютинин β.

К III группе относятся люди, у которых в эритроцитах находятся агглютиноген Вив плазме агглютинин а. Кровь IV группы характеризуется наличием в эритроцитах агглютиногенов А и В и отсутствием в плазме агглютининов.

Обозначив агглютинацию знаком плюс (+), а ее отсутствие знаком минус (-), можно представить результаты смешивания эритроцитов и сыворотки людей различных групп следующим образом.

| Группа сыворотки | Группа эритроцитов | |||

| I(0) | II(A) | III(В) | IV(AB) | |

| I (α и β) | - | + | + | + |

| II (β) | - | - | + | + |

| III (α) | - | + | - | + |

| IV (0) | - | - | - | - |

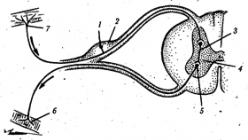

Группу крови определяют путем смешивания капли крови исследуемого человека со стандартными сыворотками, содержащими известные агглютинины. Для этого достаточно иметь две сыворотки II и III группы, так как при смешивании этих сывороток с эритроцитами (или кровью) исследуемого результаты агглютинации или ее отсутствие дают возможность точного определения любой группы (рис. 7).

Определение группы крови имеет большое практическое значение для выяснения возможности переливания крови. Для этой цели важно установить только неагглютинируемость эритроцитов донора, так как плазма вводимой крови вследствие ее разведения кровью реципиента не вызывает агглютинации эритроцитов последнего.

Людям, принадлежащим к I группе, можно переливать кровь только I группы. Кровь же I группы можно переливать людям всех групп. Поэтому люди I группы являются универсальными донорами. Людям IV группы можно вводить кровь всех четырех групп, кровь же IV группы можно переливать лишь людям IV группы. Людям II и III группы можно переливать кровь одноименной группы, а также кровь людей I группы. Кровь

людей II или III группы можно переливать людям соответствующей группы и, кроме того, IV группы. Эти отношения схематически изображены на рис. 8.

При исследовании групп крови в разных странах получены следующие средние данные о принадлежности людей к той или иной группе: I группа - 40%, II группа - 39%, III группа 15%, IV группа - 6%.

Рис. 7. Определение групп крови.

Сверху - положение на стекле двух капель исследуемой крови и капель сыворотки II и III группы. Римскими цифрами обозначены группы сыворотки крови. 1 - агглютинации сывороткой II и III группы не происходит - кровь I группы; 2 - агглютинация происходит сывороткой III группы - кровь II группы; 3 - агглютинация сывороткой II группы - кровь III группы; 4 - кровь агглютинируется сывороткой II и III групп - кровь IV группы.

Рис. 8. Схема допустимого переливания крови. Стрелки показывают, каким группам, кроме одноименной, можно переливать кровь определенной группы.

В эритроцитах большинства людей (85%) имеется еще один фактор, обнаруженный впервые Ландштейнером и Винером в 1940 г. в крови обезьян макак (Маcacus rhesus) и потому названный резус-фактором (сокращенно Bh-фактор). Если кровь человека, содержащего этот фактор (резус-положительную кровь), перелить человеку, не имеющему его (резус-отрицательному), то у последнего образуются специфические агглютинины и гемолизины. Повторное введение такому человеку резус-положительной крови может вызвать агглютинацию и тяжелые осложнения (гемотрансфузионный шок).

Особое значение имеют случаи, когда резус-положительный плод развивается у резус-отрицательной матери. В этом случае резус-фактор плода диффундирует через плаценту в кровь матери, что приводит к образованию в крови матери специфических антирезусных веществ, диффундирующих через плаценту обратно в кровь плода и могущих вызвать у него тяжелые нарушения вследствие агглютинации и гемолиза его эритроцитов. Этим объясняются некоторые случаи мертворождаемости.

В последнее время учение о группах крови значительно усложнилось открытием новых агглютиногенов. Так, группа А оказалась состоящей из ряда подгрупп (А1, А2, А3, А4 и др.). Агглютиноген А2 в отличие от A1 не дает агглютинации при слабо активных сыворотках, содержащих агглютинин α. В силу этого кровь этих лиц может быть ошибочно отнесена к I группе, что может явиться причиной тяжелых осложнений при переливании крови. Агглютиногены А3, А4, А5 и др. являются еще более слабыми. Bh-фактор существует в виде трех вариантов: Rh°, Rh", Rh".

В эритроцитах, не содержащих Rh-фактора, открыты факторы Hr (противоположные резус-фактору), которые также обнаружены в трех вариантах: Hr°, Hr", Hr".

Кроме того, найдены агглютиногены М, N, S, Р, D, С, К, Ln, Le, Fy, Jk и др. Комбинации этих факторов дают огромное количество сочетаний и, таким образом, в настоящее время уже различают несколько сот тысяч групп крови. Однако для переливания крови наибольшее значение имеет определение только основных четырех групп крови и Rh- и Hr-факторов.

Антигенная специфичность присуща не только ядерным клеткам, но и эритроцитам. Наличие антигенной специфичности эритроцитов определяет .

Групповые антигены фиксированы на гликокаликсе мембраны эритроцитов. По своей природе это гликолипиды или гликопротеиды. На сегодня их обнаружено более 400.

Система АВ0

Наибольшее значение имеют антигены системы АВ0. Молекула этих антигенов состоит на 75% из углеводов и на 15%-из аминокислот. Пептидная компонент во всех трех антигенов, обозначенных Н, А, В, одинаков. Специфичность их определяется углеводной частью. Люди с группой 0 имеют антиген Н, специфичность которого обусловлено тремя конечными углеводными остатками. Появление четвертого углеводного остатка в структуре Н-антигена придает ему специфичности, обозначается буквой А (если подключена М ацетши-О-галактоза) или В (если подключена D-галактоза).Если смешать на стекле кровь, взятая от двух человек, то в большинстве случаев наблюдается склеивание (агглютинация) эритроцитов. После этого наступает их гемолиз. Это же наблюдается и при переливании несовместимой крови, вследствие чего закупориваются капилляры и возникают осложнения, которые приводят к смерти. Агглютинация происходит в результате реакции антиген-антитело. Антиген А или В взаимодействуют с антителами, которые есть в сыворотке крови другого человека, и обозначаются как я и Бета. Это и приводит к агглютинации. По названию реакции антигены и антитела носят название аглютиногенив и агглютининов. Считают, что агглютинины а и Бета имеют два активных центра, благодаря чему происходит связывание двух соседних эритроцитов. При этом А взаимодействует с а, а В - с г. К аглютиногену Н в сыворотке крови нет агглютининов. Лизис эритроцитов происходит при участии системы комплемента и создаваемых протеолитических ферментов, гемолиз - при наличии высокого титра антител. Антитела но и Бета являются IgM и IgG. Как правило, высокий титр в IgM, которые еще называются гемолизины.

В естественных условиях в крови человека не могут одновременно содержаться одноименные антиген и антитело, например, А и а или В и Бета. Это может привести к агглютинации эритроцитов. Но при отсутствии аглютиногену А или В в эритроците в сыворотке крови обязательно агглютинин к нему.

По соотношению этих факторов все люди могут быть разделены на 4 группы: I - эритроциты содержат 0-антиген, плазма - а-и В-антитела; II - соответственно а-и В-антитела; III - соответственно В-и а-антитела; IV - соответственно АВ и 0.

Антигены являются наследственными, причем А и В - доминантные. Обнаружено несколько подтипов этих ацтигенив. На

знак уважения к труду их первооткрывателя Ландштейнера в современной названии системы оставлено «0-антиген» вместо «Н».

Плазма крови новорожденного, как правило, еще нет антител а и г. После рождения они постепенно появляются (растет титр) до того фактора, который отсутствовал. Утверждают, что продукция указанных антител связана с "поступлением в кровь детей некоторых веществ с пищей или тех, которые производятся кишечной микрофлорой. Эти вещества могут поступать в кровь в связи со способностью организма новорожденного всасывать непереваренные белки и другие крупные молекулы. Титр агглютининов достигает максимума в возрасте 10-14 лет, после чего постепенно снижается.

Другие антигенны эритроцитов

На мембране эритроцитов, кроме антигенов АВН, есть другие антигены, которые определяют их антигенной специфичности. Из них около 30 встречается довольно часто. Они могут вызвать агглютинацию и гемолиз эритроцитов при переливании крови. Выделяют более 20 различных систем крови с наличием антигенов: Rh, М, S, Р, А, УК и др.. Но большинство из них в естественных условиях не имеют антител. Как и обычные иммунные антитела, они образуются при поступлении в организм антигенов и вызывают гемолиз эритроцитов при повторном переливании крови. Поэтому при переливании крови желательно, чтобы кровь была совместима не только по системе АВО, а за другими факторами. В реальных условиях полной совместимости достичь невозможно, поскольку только из указанных антигенов можно составить почти 300 милл комбинаций.Резус-фактор

Теперь считают, что при переливании крови для определения ее группы только по системе АВО НЕдостаточно. Как минимум, нужно определить еще и резус-принадлежность. В большинстве (до 85%) людей на мембране эритроцита является так называемый резус-фактор, который содержится и в эритроцитах одного из видов обезьян - макак резус.

Но, в отличие от антигенов А и В, в сыворотке крови человека с резус-отрицательным фактором Есть антирезусных антител. Они появляются после поступления резус-положительных эритроцитов в русло крови людей с резус-отрицательным фактором. их насчитывается примерно 15%.

Резус-принадлежность (Rh) определяется наличием в мембране эритроцита нескольких антигенов, обозначаемых С, D, Е, С, d, Е. Наибольшее значение имеет D-аглютиноген, потому что антитела к нему появляются более активно, чем к другим. При наличии в эритроците D-фактора крови человека считается резус-положительной (Rh +), при его отсутствии - резус-отрицательной (Rh-).

Переливание Rh +-epHTpomrriB человеку с резус-отрицательным фактором приводит к иммунизации. Максимум титра антирезусных тел наблюдается через 2-4 мес. Но к этому времени перелиты эритроциты исчезают из организма. Присутствие в организме реципиента антител при следующем переливании Rh +-epHTponHTiB приводит к их гемолизу.

Резус-фактор имеет значение не только при переливании крови, а при беременности. Так, если у матери с резус-отрицательным фактором кровь плода содержит резус-положительный фактор, то в ответ на попадание в его организм эритроцитов плода постепенно в течение нескольких месяцев появляются антирезус-антитела. При нормальном течении беременности это возможно, как правило, лишь при родах, когда нарушается плацентарный барьер. Природные изоаглютинины а и В относятся к классу IgM. Агглютинины против резус-положительного фактора, как и ряда других, которые появляются при иммунизации, относятся к классу IgG. Через плаценту легко проходят антитела типа IgG, в то время как антитела класса IgM не проходят. Поэтому при повторной резус-конфликтной беременности именно иммунные антирезус-антитела проходят через плаценту и вызывают изменения эритроцитов плода, вследствие чего наблюдаются соответствующие осложнения. Но если почему-то эритроциты плода попадают в кровеносное русло женщины во время первой беременности, тогда гемолитическая анемия новорожденных, обусловленная резус-несовместимостью, может наблюдаться при первой беременности. Иногда гемолиз эритроцитов плода может быть следствием проникновения и природных изоаглютининив матери.

Наука о группах крови, как один из разделов общей иммунологии, возникла на рубеже веков. В 1900 г. австрийский исследователь Карл Ландштейнер, смешивая эритроциты с нормальной сывороткой крови других людей, обнаружил, что при одних сочетаниях сыворотки и эритроцитов разных людей наблюдается агглютинация (склеивание и выпадение в осадок) эритроцитов, при других ее нет. Агглютинация возникает в результате взаимодействия присутствующих в эритроцитах антигенов - агглютиногенов - и содержащихся в плазме антител - агглютининов.

Главные агглютиногены эритроцитов - агглютиноген А и агглютиноген В, агглютинины плазмы - агглютинин а и агглютинин б.

Как было установлено К. Ландштейнером и Я.Янским, в крови одних людей совсем нет агглютиногенов (группа I), в крови других содержится только агглютиноген А (группа II), у третьих - только агглютиноген В (группа III), четвертые содержат оба агглютиногена: А и В (группа IV). Групповые антигены находятся в эритроцитах, но они найдены также в лейкоцитах и тромбоцитах.

Согласно существующей статистике, принадлежность людей к той или иной группе крови по системе АВО выглядит следующим образом. Примерно 40% населения центральной Европы имеет I (0) группу, более 40% - II (А) группу, 10% или более - III (В), около 6% - IV (АВ) группу. У 90% коренных жителей Северной Америки обнаружена принадлежность к I (0) группе.

Людей с I группой крови раньше считали универсальными донорами, т. е. их кровь могла быть перелита всем без исключения лицам. Однако теперь известно, что эта универсальность не абсолютна. Это связано с тем, что у людей с кровью I группы в довольно значительном проценте обнаружены иммунные анти-А- и анти-В-агглютинины. Переливание такой крови может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу. Эти данные послужили основанием к переливанию только одногруппной крови.

Резус-фактор

Одним из первых агглютиногенов крови человека, не входящих в систему

АВО, был резус-агглютиноген, или резус-фактор, обнаруженный К. Ландштейнером и А. Виннером в 1940 г. Он был получен при введении кровиобезьянмакак-резусов кроликам, в крови которых вырабатывали соответствующие антитела к эритроцитам обезьян. Как оказалось, эта сыворотка иммунизированных кроликов дает резко положительную реакцию агглютинации эритроцитов не только макак, но и человека. В Европе 85%людей имеют в крови этот агглютиноген, из-за чего их называют резус-положительными(Rh +),

а не содержащих его- резус-отрицательными (Rh).

Особое значение приобретает определение резус-фактора во время вступления в брак. При резус-положительном отце и резус-отрицательной матери (вероятность таких браков около 60%) ребенок нередко наследует резус-фактор отца. В этом случае могут возникнуть серьезные осложнения.

У Rh матери, вынашивающей Rh -плод, организм постоянно иммунизируется резус-антигеном плода, диффундирующим через плаценту. При этом у матери происходит образование Rh-агглютининов, которые через плаценту попадают в кровь плода и вызывают агглютинацию и гемолиз его эритроцитов.

Раньше при переливании крови пользовались исключительно цельной кровью. Кроме того, не было широкой возможности переливать много крови. Считали, что при переливании нужно браховуваты только групповую принадлежность эритроцитов донора. Действительно, при введении большого количества плазмы, содержащей а-или В-агглютининов, они разбавляются в большом количестве плазмы реципиента, и титр их становится настолько низким, что они уже могут активно агглютинировать эритроциты реципиента. Поэтому считалось возможным переливать только одногруппную кровь, но и другие. Так, предлагали и группу крови, не содержащая в эритроцитах А-и В-антигены, вводить любом реципиенту. Доноров с I группой крови называли универсальными. Кровь II и III групп рекомендовали переливать также людям с IV группой крови, поэтому их причисляли к универсальным реципиентов.

Но этого делать не следует при введении значительных количеств крови, так как при этом антитела донора могут вызывать агглютинацию эритроцитов реципиента. Кроме того, надо учитывать, что в клинике вводят большие объемы крови (во время операции, травмы), а современные рекомендации для переливания крови сужены, поэтому следует использовать только кровь одной группы. В крайнем случае можно воспользоваться эритроцитами группы 0.

Конечно, нельзя переливать эритроциты донора с резус-положительным фактором реципиенту с резус-отрицательным фактором, хотя при пренебрежении этим при первом переливании крови серьезных осложнений и не будет, потому что к моменту появления антител, как правило, перелиты НЬ +-эритроциты с крови исчезнут. Исходя из этих соображений, не следует пользоваться кровью одного и того же донора при повторном переливании, поскольку обязательно к какой-либо из систем состоится иммунизация. Таким образом,

представление о универсального донора и реципиента устарело. Действительно, универсальный реципиент с IV группой крови является универсальным донором плазмы, поскольку в ней нет агглютининов. Конечно, лучшим донором может быть только сам больной. Поэтому, если есть

возможность, следует заготовить аутокрови перед операцией. Переливание крови другого человека, даже при соблюдении всех указанных выше правил, обязательно приведет к дополнительной иммунизации.

Свойства сердечной мышцы: автоматия и возбудимость.

Основные физиологические свойства сердечной мышцы.

Сердечная мышца, как и скелетная, обладает возбудимостью, способностью проводить возбуждение и сократимостью.

Возбудимость сердечной мышцы. Сердечная мышца менее возбудима, чем скелетная. Для возникновения возбуждения в сердечной мышце необходимо применить более сильный раздражитель, чем для скелетной. Установлено, что величина реакции сердечной мышцы не зависит от силы наносимых раздражений (электрических, механических, химических и т. д.). Сердечная мышца максимально сокращается и на пороговое, и на более сильное по величине раздражение.

Проводимость. Волны возбуждения проводятся по волокнам сердечной мышцы и так называемой специальной ткани сердца с неодинаковой скоростью. Возбуждение по волокнам мышц предсердий распространяется со скоростью 0,8-1,0 м/с, по волокнам мышц желудочков- 0,8-0,9 м/с, по специальной ткани сердца-2,0-4,2 м/с.

Сократимость. Сократимость сердечной мышцы имеет свои особенности. Первыми сокращаются мышцы предсердии, затем-папиллярные мышцы и субэндокардиальный слой мышц желудочков. В дальнейшем сокращение охватывает и внутренний слой желудочков, обеспечивая тем самым движение крови из полостей желудочков в аорту и легочный ствол.

Автоматия сердца.

Вне организма при определенных условиях сердце способно сокращаться и расслабляться, сохраняя правильный ритм. Следовательно, причина сокращений изолированного сердца лежит в нем самом. Способность сердца ритмически сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом, носит название автоматии.

В сердце различают:

· рабочую мускулатуру- представленную поперечнополосатой мышцей

· атипическую или специальную- ткань, в которой возникает и проводится возбуждение.

У человека атипическая ткань состоит из:

Ø синоаурикулярного узла, располагающегося на задней стенке правого предсердия у места впадения полых вен;

Ø атриовентрикулярного (предсердно-желудочкого) узла находящегося в правом предсердии вблизи перегородки между предсердиями и желудочками;

Ø пучка Гиса (председно-желудочковый пучок), отходящего от атриовентрикулярного узла одним стволом. Пучок Гиса, пройдя через перегородку между предсердиями и желудочками, делится на две ножки, идущие к правому и левому желудочкам. Заканчивается пучок Гиса в толще мышц волокнами Пуркинье. Пучок Гиса-это единственный мышечный мостик, соединяющий предсердия с желудочками.

Синоаурикулярный узел является ведущим в деятельности сердца (водитель ритма), в нем возникают импульсы, определяющие частоту сокращений сердца. В норме атриовентрикулярный узел и пучок Гиса являются только передатчиками возбуждения из ведущего узла к сердечной мышце. Однако им присуща способность к автоматии, только выражена она в меньшей степени, чем у синоаурикулярного узла, и проявляется лишь в условиях патологии.

Атипическая ткань состоит из малодифференцированных мышечных волокон. В области синоаурикулярного узла обнаружено значительное количество нервных клеток, нервных волокон и их окончаний, которые здесь образуют нервную сеть. К узлам атипической ткани подходят нервные волокна от блуждающих и симпатических нервов.

Если человек теряет большое количество крови, то нарушается постоянство объема внутренней среды организма. И потому уже с древних времен в случае кровопотери, при заболеваниях люди пытались переливать больным кровь животных или здорового человека.

В письменных памятниках древних египтян, в трудах греческого ученого и философа Пифагора, в произведениях греческого поэта Гомера и римского поэта Овидия описываются попытки использовать кровь для лечения. Больным давали пить кровь животных или здоровых людей. Естественно, это не приносило успеха.

В 1667 г. во Франции Ж. Дени произвел первое в истории человечества внутривенное переливание крови человеку. Обескровленному умирающему юноше перелили кровь ягненка. Хотя чужеродная кровь и вызвала тяжелую реакцию, больной перенес ее и выздоровел. Успех окрылил врачей. Однако последующие попытки переливания крови были неудачными. Родственники потерпевших возбудили против врачей судебный процесс, и переливание крови было запрещено законом.

В конце XVIII в. было доказано, что неудачи и тяжелые осложнения, которые возникали при переливании человеку крови животных, объясняются тем, что эритроциты животного склеиваются и разрушаются в кровяном русле человека. При этом из них выделяются вещества, действующие на человеческий организм как яды. Стали пробовать переливать человеческую кровь.

Первое в мире переливание крови от человека человеку было сделано в 1819 г. в Англии. В России его произвел впервые в 1832 г. петербургский врач Вольф. Успех этого переливания был блестящим: жизнь женщины, находившейся при смерти из-за большой кровопотери, была спасена. А дальше все пошло по-старому: то блистательный успех, то тяжелое осложнение вплоть до смерти. Осложнения очень напоминали тот эффект, который наблюдался после переливания человеку крови животных. Значит, в некоторых случаях кровь одного человека может оказаться чужеродной для другого.

Научный ответ на этот вопрос дали почти одновременно два ученых - австриец Карл Ландштейнер и чех Ян Янский. Они обнаружили у людей 4 группы крови.

Ландштейнер обратил внимание на то, что иногда сыворотка крови одного человека склеивает эритроциты крови другого (рис. 10). Это явление получило название агглютинации . Свойство эритроцитов склеиваться при действии на них плазмы или сыворотки крови другого человека стало основой разделения крови всех людей на 4 группы (табл. 4).

Почему же происходит склеивание, или агглютинация, эритроцитов?

В эритроцитах были обнаружены вещества белковой природы, которые назвали агглютиногенами (склеиваемыми веществами). У людей их существуют два вида. Условно их обозначили буквами латинского алфавита - А и В.

У людей с I группой крови в эритроцитах агглютиногены отсутствуют, кровь II группы содержит агглютиноген А, в эритроцитах крови III группы есть агглютиноген В, кровь IV группы содержит агглютиногены А и В.

В связи с тем что в эритроцитах I группы крови агглютиногенов не содержится, эту группу обозначают нулевой (0) группой. II группу из-за наличия в эритроцитах агглютиногена А обозначают А, III группу - В, IV группу - АВ.

В плазме крови обнаружены агглютинины (склеивающие вещества) двух видов. Их обозначают буквами греческого алфавита - α (альфа) и β (бета).

Агглютинин α склеивает эритроциты с агглютиногеном А, агглютинин β склеивает эритроциты с агглютиногеном В.

В сыворотке крови I (0) группы содержатся агглютинины α и β, в крови II (А) группы - агглютинин β, в крови III (В) группы - агглютинин α, в крови IV (АВ) группы агглютининов нет.

Определить группу крови можно, если иметь готовые сыворотки крови II и III групп.

Принцип методики определения группы крови следующий. В пределах одной группы крови нет агглютинации (склеивания) эритроцитов. Однако агглютинация может произойти, и эритроциты соберутся в комочки, если они попадут в плазму или сыворотку крови другой группы. Следовательно, совмещая кровь испытуемого с заведомо известной (стандартной) сывороткой, можно по реакции агглютинации решить вопрос о групповой принадлежности исследуемой крови. Стандартные сыворотки в ампулах можно получить на станции (или в пунктах) переливания крови.

Опыт 10

На предметное стекло палочкой нанесите по капле сыворотки II и III групп крови. Чтобы избежать ошибки, на стекле возле каждой капли поставьте соответствующий номер группы сыворотки. Иглой проколите кожу пальца и при помощи стеклянной палочки перенесите по капле исследуемой крови в каплю стандартной сыворотки; тщательно размешайте кровь в капле сыворотки палочкой до тех пор, пока смесь не станет равномерно окрашенной в розовый цвет. Через 2 мин к каждой из капель прибавьте по 1-2 капли физиологического раствора и снова перемешайте. Следите за тем, чтобы для каждой манипуляции использовалась чистая стеклянная палочка. Предметное стекло поместите на белую бумагу и через 5 мин рассмотрите результаты. При отсутствии агглютинации капля представляет собой равномерную мутную взвесь эритроцитов. В случае же агглютинации простым глазом видно образование хлопьев эритроцитов в прозрачной жидкости. При этом возможны 4 варианта, которые позволяют отнести испытуемую кровь к одной из четырех групп. В решении этого вопроса вам может помочь рисунок 11.

Если агглютинация отсутствует во всех каплях, то это указывает на принадлежность исследуемой крови к I группе. Если агглютинация отсутствует в сыворотке III (В) группы и произошла в сыворотке II (А) группы, то исследуемая кровь принадлежит к III группе. Если агглютинация отсутствует в сыворотке II группы и имеется в сыворотке III группы, то кровь принадлежит ко II группе. При агглютинации обеими сыворотками можно говорить о принадлежности крови к IV (АВ) группе.

При этом нужно помнить, что реакция агглютинации сильно зависит от температуры. На холоде она не происходит, а при высокой температуре может произойти агглютинация эритроцитов и с неспецифической сывороткой. Лучше всего производить работу при температуре 18-22°С.

I группу крови в среднем имеют 40% людей, II группу - 39%, III- 15%, IV группу - 6%.

Кровь всех четырех групп одинаково полноценна в качественном отношении и отличается только описанными свойствами.

Принадлежность к той или другой группе крови не зависит ни от расы, ни от национальности. Группа крови не меняется в течение жизни человека.

В обычных условиях в крови одного и того же человека не могут встретиться одноименные агглютиногены и агглютинины (А не может встретиться с α, В не может встретиться с β). Это может произойти только при неправильном переливании крови. Тогда наступает реакция агглютинации, эритроциты склеиваются. Комочки склеившихся эритроцитов могут закупорить капилляры, что очень опасно для человека. Вслед за склеиванием эритроцитов наступает их разрушение. Ядовитые продукты распада эритроцитов отравляют организм. Этим и объясняются тяжелые осложнения и даже смерть при неправильно произведенном переливании крови.

Правила переливания крови

Изучение групп крови позволило установить правила переливания крови.

Людей, дающих кровь, называют донорами , а людей, которым вливают кровь, - реципиентами .

При переливании надо обязательно учитывать совместимость групп крови. При этом важно, чтобы в результате переливания крови эритроциты донора не склеивались кровью реципиента (табл. 5).

На таблице 5 агглютинация обозначена знаком плюс (+), а отсутствие агглютинации - знаком минус (-).

Кровь людей I группы можно переливать всем людям, поэтому людей с I группой крови называют универсальными донорами. Кровь людей II группы можно переливать людям, имеющим II и IV группу крови, кровь людей III группы - людям с III и IV группой крови.

Из таблицы 5 также видно (см. по горизонтали), что если у реципиента I группа крови, то ему можно переливать кровь только I группы, во всех остальных случаях произойдет агглютинация. Людей же с IV группой крови называют универсальными реципиентами, так как им можно переливать кровь всех четырех групп, зато их кровь можно переливать только людям с IV группой крови (рис. 12).

Резус-фактор

При переливании крови, даже при тщательном учете групповой принадлежности донора и реципиента, иногда встречались тяжелые осложнения. Оказалось, в эритроцитах 85% людей имеется так называемый резус-фактор . Так он назван потому, что впервые был обнаружен в крови мартышки Macacus rhesus. Резус-фактор - белок. Людей, эритроциты крови которых содержат этот белок, называют резус-положительными . В эритроцитах крови 15% людей резус-фактора нет, это - резус-отрицательные люди.

В отличие от агглютиногенов, для резус-фактора в плазме крови людей готовых антител (агглютининов) не имеется. Но антитела против резус-фактора могут образоваться. Если в кровь резус-отрицательным людям перелить кровь резус-положительную, то разрушения эритроцитов при первом переливании не наступит, поскольку в крови реципиента нет готовых антител к резус-фактору. Но после первого же переливания они образуются, так как резус-фактор является чужеродным белком для крови резус-отрицательного человека. При повторном переливании резус-положительной крови в кровь резус-отрицательного человека образовавшиеся ранее антитела вызовут разрушение эритроцитов перелитой крови. Поэтому при переливании крови надо учитывать совместимость и по резус-фактору.

Очень давно врачи обратили внимание на тяжелее, в прошлом часто смертельное заболевание младенцев - гемолитическую желтуху. Причем в одной семье заболевало несколько детей, что наводило на мысль о наследственном характере болезни. Единственное, что не укладывалось в это предположение, - отсутствие признаков недуга у первого родившегося ребенка и нарастание тяжести заболевания у второго, третьего и последующих детей.

Оказалось, гемолитическая болезнь новорожденных вызывается несовместимостью эритроцитов матери и плода по резус-фактору. Это происходит в том случае, если мать имеет резус-отрицательную кровь, а плод унаследовал от отца резус-положительную кровь. В период внутриутробного развития происходит следующее (рис. 13). Эритроциты плода, имеющие резус-фактор, попадая в кровь матери, эритроциты которой не содержат его, являются там "чужеродными", антигенами, и против них вырабатываются антитела. Но вещества крови матери через плаценту снова попадают в организм ребенка, теперь уже имея антитела против эритроцитов плода.

Возникает резус-конфликт, следствием чего является разрушение эритроцитов ребенка и болезнь гемолитическая желтуха.

С каждой новой беременностью концентрация антител в крови матери возрастает, что может приводить даже к гибели плода.

В браке резус-отрицательного мужчины с резус-положительной женщиной дети рождаются здоровыми. К болезни ребенка может привести лишь комбинация "резус-отрицательная мать и резус-положительный отец".

Знание этого явления дает возможность заранее планировать профилактические и лечебные мероприятия, с помощью которых в наши дни удается спасти 90-98% новорожденных. С этой целью все беременные женщины с резус-отрицательной кровью берутся на особый учет, осуществляется их ранняя госпитализация, заготовляется резус-отрицательная кровь на случай появления младенца с признаками гемолитической желтухи. Обменные переливания с введением резус-отрицательной крови спасают таких детей.

Способы переливания крови

Существуют два способа переливания крови. При прямом (непосредственном) переливании кровь с помощью специальных приспособлений прямо от донора переливают реципиенту (рис. 14). Прямое переливание крови применяют редко и только в специальных лечебных учреждениях.

Для непрямого переливания кровь донора предварительно собирают в сосуд, где смешивают с веществами, препятствующими ее свертыванию (чаще всего добавляют лимоннокислый натрий). Кроме того, к крови прибавляют консервирующие вещества, которые позволяют хранить ее в годном для переливания виде длительное время. Такую кровь можно перевозить в запаянных ампулах на далекие расстояния.

При переливании консервированной крови на конец ампулы насаживают резиновую трубку с иглой, которую затем вводят в локтевую вену больного (рис. 15). На резиновую трубку надевают зажим; с его помощью можно регулировать скорость введения крови - быстрым ("струйным") или медленным ("капельным") способом.

В некоторых случаях переливают не цельную кровь, а ее составные части: плазму или эритроцитарную массу, которую применяют при лечении малокровия. Тромбоцитарную массу переливают при кровотечениях.

Несмотря на большую лечебную ценность консервированной крови, все же есть необходимость в растворах, могущих заменить кровь. Предложено много рецептов заменителей крови. Состав их отличается большей или меньшей сложностью. Все они обладают теми или иными свойствами плазмы крови, но не имеют свойств форменных элементов.

В последнее время в лечебных целях используют кровь, взятую от трупа. Кровь, извлеченная в первые шесть часов после внезапной смерти от несчастного случая, сохраняет все ценные биологические свойства.

Переливание крови или ее заменителей получило в нашей стране широкое распространение и является одним из эффективных способов сохранения жизни при больших кровопотерях.

Оживление организма

Переливание крови сделало возможным возвращать к жизни людей, у которых наступала клиническая смерть , когда прекращалась сердечная деятельность и останавливалось дыхание; необратимые изменения в организме при этом еще не наступали.

Первое успешное оживление собаки было произведено в 1913 г. в России. Через 3-12 мин после наступления клинической смерти собаке в сонную артерию по направлению к сердцу под давлением вводили кровь, в которую были добавлены вещества, стимулирующие сердечную деятельность. Введенная таким образом кровь направлялась в сосуды, снабжающие кровью сердечную мышцу. Через некоторое время восстанавливалась деятельность сердца, затем появлялось дыхание, и собака оживала.

В годы Великой Отечественной войны опыт первых успешных оживлений в клинике был перенесен в условия фронта. Вливание крови под давлением в артерии в сочетании с искусственным дыханием возвращало к жизни бойцов, доставленных в походную операционную с только что прекратившейся сердечной деятельностью и остановившимся дыханием.

Опыт советских ученых показывает, что при своевременном вмешательстве можно достигнуть оживления после смертельных кровопотерь, при травмах и некоторых отравлениях.

Доноры крови

Несмотря на то что предложено большое количество различных заменителей крови, все же самой ценной для переливания является натуральная кровь человека. Она не только восстанавливает постоянство объема и состава внутренней среды, но и лечит. Кровь нужна, чтобы заполнить аппараты искусственного кровообращения, которые на время некоторых операций заменяют сердце и легкие больного. Для работы аппарата "искусственная почка" требуется от 2 до 7 л крови. Человеку с тяжелым отравлением иногда для спасения переливают до 17 л крови. Много людей было спасено благодаря своевременному переливанию крови.

Люди, добровольно дающие свою кровь для переливания, - доноры - пользуются глубоким уважением и признанием народа. Донорство является почетной общественной функцией гражданина СССР.

Донором может стать каждый здоровый человек, достигший 18 лет, независимо от пола и рода деятельности. Взятие у здорового человека небольшого количества крови не оказывает отрицательного влияния на организм. Кроветворные органы легко восполняют эти небольшие потери крови. За один раз у донора берут около 200 мл крови.

Если сделать анализ крови у донора до и после сдачи крови, то окажется, что сразу же после взятия крови содержание в ней эритроцитов и лейкоцитов будет даже выше, чем до взятия. Это объясняется тем, что в ответ на такую небольшую кровопотерю организм сразу же мобилизует свои силы и находящаяся в виде резерва (или депо) кровь поступает в кровоток. Причем организм восполняет потерю крови даже с некоторым избытком. Если человек регулярно сдает кровь, то через некоторое время содержание в его крови эритроцитов, гемоглобина и других составных частей становится выше, чем до того, как он стал донором.

Вопросы и задания к главе "Внутренняя среда организма"

1. Что называют внутренней средой организма?

2. Каким образом поддерживается постоянство внутренней среды организма?

3. Как можно ускорить, замедлить или предотвратить свертывание крови?

4. Капля крови помещена в 0,3-процентный раствор NaCl. Что произойдет при этом с эритроцитами крови? Объясните это явление.

5. Почему в высокогорных местностях количество эритроцитов в крови увеличивается?

6. Кровь какого донора можно переливать вам, если у вас III группа крови?

7. Посчитайте, сколько процентов учеников вашего класса имеют кровь I, II, III и IV группы.

8. Сравните содержание гемоглобина в крови у нескольких учеников вашего класса. Для сравнения возьмите данные опытов полученные при определении содержания гемоглобина в крови мальчиков и девочек.

Реакция среды определяется концентрацией водородных ионов. Для определения кислотности или щелочности среды пользуются водородным показателем рН. В норме рН крови составляет 7,36—7,42(слабощелочная).

Сдвиг реакции в кислую сторону называется ацидозом, который обусловливается увеличением в крови ионов Н + . При этом наблюдается угнетение функции центральной нервной системы, при выраженном ацидозе может наступить потеря сознания и смерть.

Сдвиг реакции крови в щелочную сторону называется алкалозом. Возникновение алкалоза связано с увеличением концентрации гидроксильных ионов ОН~. В этом случае происходит перевозбуждение нервной системы, отмечается появление судорог, а в дальнейшем гибель организма.

В организме всегда имеются условия для сдвига реакции в сторону ацидоза или алкалоза. В клетках и тканях постоянно образуются кислые продукты: молочная, фосфорная и серная кислоты (при окислении фосфора и серы белковой пищи). При усиленном потреблении растительной пищи в кровоток постоянно поступают основания. Напротив, при преимущественном потреблении мясной пищи в крови создаются условия для накопления кислых соединений. Однако величина активной реакции крови постоянна.

Поддержание постоянства активной реакции крови обеспечивается так называемыми буферными системами.

К буферным системам крови относятся:

1) карбонатная буферная система (угольная кислота — Н 2 СО 3 , бикарбонат натрия — NаНСО 3);

2) фосфатная буферная система [одноосновный (МаН2РО 4) и двухосновный (Nа2НРО 4) фосфат натрия];

3) буферная система гемоглобина (гемоглобин — калиевая соль гемоглобина);

4) буферная система белков плазмы .

Буферные системы нейтрализуют значительную часть поступающих в кровь кислот и щелочей и препятствуют тем самым сдвигу активной реакции крови. Буферные системы имеются и в тканях, что способствует поддержанию рН тканей на относительно постоянном уровне. Главными буферами тканей являются белки и фосфаты.

Сохранению постоянства рН способствует и деятельность некоторых органов. Так, через легкие удаляется избыток углекислоты. Почки при ацидозе выделяют больше кислого одноосновного фосфата натрия; при алкалозе — больше щелочных солей (двухосновного фосфата натрия и бикарбоната натрия). Потовые железы могут выделять в небольших количествах молочную кислоту.

Скорость оседания эритроцитов.

В крови, предохраненной от свертывания, происходит оседание форменных элементов, в результате чего кровь разделяется на два слоя: верхний - плазма и нижний - осевшие на дно сосуда клетки крови. СОЭ измеряется в миллиметрах в час. У взрослых и здоровых мужчин она равняется 1-10 мм/ч, у здоровых женщин - 2-15 мм/ч.

СОЭ увеличивается при некоторых инфекционных заболеваниях, злокачественных новообразованиях, воспалительных процессах, диабете.

СОЭ исследуют с помощью аппарата Панченкова. Прибор состоит из штатива и стеклянных капилляров, градуированных от 0 до 100 мм (метка 0 находится в верхней части капилляра). Капилляр заполняют разведенной в отношении 1:4 цитратной кровью и помещают в гнездо штатива (в строго вертикальном положении), на 1 час, после чего измеряют в миллиметрах слой плазмы над осевшими клетками крови.

ГРУППЫ КРОВИ.

В эритроцитах человека обнаружены два агглютиногена (А и В), в плазме - два агглютинина - а (альфа) и b (бета).

Агглютиногены — антигены, участвующие в реакции агглютинации. Агглютинины — антитела, агглютинирующие антигены — представляют собой видоизмененные белки глобулиновой фракции. Агглютинация происходит в том случае, если в крови человека встречаются агглютиноген с одноименным агглютинином, то есть агглютиноген А с агглютинином а, или агглютиноген В с агглютинином b . При переливании несовместимой крови в результате агглютинации эритроцитов и последующего их гемолиза (разрушения) развивается тяжелое осложнение — гемотрансфузионный шок, который может привести к смерти.

Согласно классификации чешского ученого Янского , различают 4 группы крови в зависимости от наличия или отсутствия в эритроцитах агглютиногенов, а в плазме агглютининов:

I группа — в эритроцитах агглютиногенов нет, в плазме содержатся агглютинины аиb.

II группа — в эритроцитах находится агглютиноген А, в плазме агглютинин b.

III группа — в эритроцитах обнаруживается агглютиноген В, в плазме—агглютинин а.

IV группа — в эритроцитах содержатся агглютиногены А и В, в плазме агглютининов нет.

При исследовании групп крови у людей получены следующие средние данные в отношении принадлежности к той или иной группе: I группа — 33,5%, II группа — 27,5%, III группа — 21%, IV группа — 8%.

Кроме агглютиногенов, определяющих четыре группы крови, эритроциты могут содержать в разных комбинациях и многие другие агглютиногены. Среди них особенно большое практическое значение имеет резус-фактор.

Резус-фактор. Резус-фактор (Rh-фактор) открыт Ландштейнером и Винером в 1940 г. с помощью сыворотки, полученной от кроликов, которым предварительно вводили эритроциты обезьян макак резусов. Полученная сыворотка агглютинировала, кроме эритроцитов обезьян, эритроциты 85% людей и не агглютинировала кровь остальных 15% людей. Идентичность нового фактора эритроцитов человека с эритроцитами макак резусов позволила дать ему название «резус-фактор» (Rh). У 85% людей в крови содержится резус-фактор, такие люди называются резус-положительными (Rh+). У 15% людей резус-фактор в эритроцитах отсутствует [резус-отрицательные (Rh—) люди].

Наличие резус-агглютиногена в эритроцитах не связано ни с полом, ни с возрастом. В отличие от агглютиногенов А и В резус-фактор не имеет соответствующих агглютининов в плазме.

Перед переливанием крови необходимо выяснить, совместима ли кровь донора и реципиента по резус-фактору. Если кровь резус-положительного донора перелить резус-отрицательному реципиенту, то в организме последнего будут образовываться специфические антитела по отношению к резус-фактору (антирезус-агглютинины). При повторных гемотрансфузиях резус-положительной крови реципиенту у него разовьется тяжелое осложнение, протекающее по типу гемотрансфузионного шока,— резус-конфликт. Резус-конфликт связан с агглютинацией эритроцитов донора антирезус-агглютининами и их разрушением. Резус-отрицательным реципиентам можно переливать только резус-отрицательную кровь.

Несовместимость крови по резус-фактору играет также определенную роль в происхождении гемолитических анемий плода и новорожденного (уменьшение количества эритроцитов в крови вследствие гемолиза) и, возможно, гибели плода во время беременности.

Если мать принадлежит к резус-отрицательной группе, а отец — к резус-положительной, то плод может быть резус-положительным. При этом в организме матери могут вырабатываться антирезус-агглютинины, которые, проникая через плаценту в кровь плода, будут вызывать агглютинацию эритроцитов с последующим их гемолизом.

Переливание крови.

В нашей стране организована сеть станций переливания крови, где хранится кровь и производится ее взятие у лиц, пожелавших сдать кровь.

Переливание крови. Перед переливанием определяется группа крови донора и реципиента, Rh-принадлежность крови донора и реципиента, ставится проба на индивидуальную совместимость. Кроме того, в процессе переливания крови производят пробу на биологическую совместимость. Следует помнить, что переливать можно только кровь соответствующей группы. Например, реципиенту, имеющему II группу крови, можно переливать только кровь II группы. По жизненным показаниям возможно переливание крови I группы лицам с любой группой крови, но только в небольших количествах.

Переливание крови осуществляется в зависимости от показаний капельно (со скоростью в среднем 40— 60 капель в минуту) или струйно. Во время переливания крови врач следит за состоянием реципиента и при ухудшении состояния больного (озноб, боль в пояснице, слабость и т. д.) переливание прекращают.

Кровезамещающие жидкости (кровезаменители) — растворы, которые применяются вместо крови или плазмы для лечения некоторых заболеваний, дезинтоксикации (обезвреживания), замещения потерянной организмом жидкости или для коррекции состава крови. Наиболее простым кровезамещающим раствором является изоосмотический раствор хлорида натрия (0,85—0,9%). К плазмозаменителям относятся: коллоидные синтетические препараты, которые оказывают онкотическое действие (полиглюкин, желатиноль, гексаэтилкрахмалы), препараты, имеющие реологические свойства, т.е. улучшающие микроциркуляцию (реополиглюкин, реамберин), дезинтоксикационные препараты (неогемодез, реосорбилакт, сорбилакт) .