- Патогенез развития фиброзно-кавернозного туберкулеза

- Как диагностируется фиброзно-кавернозный туберкулез?

- Лечение фиброзно-кавернозного туберкулеза

Фиброзно-кавернозный — это хроническая форма болезни, сопровождающаяся появлением каверн, окруженных тканью фиброзного происхождения, а также дистрофическими изменениями окружающих поверхностей легких. Среди других разновидностей туберкулеза фиброзно-кавернозная форма встречается приблизительно в 5-10% случаев. Каверны, являющиеся основным показателем перехода болезни в хроническую форму, образуются вследствие некротического процесса, протекающего в легких под действием патогенных микобактерий.

Фиброзная ткань является следствием попыток организма предотвратить процесс разрастания области некроза. Стоит отметить, что фиброзно-кавернозный не является самостоятельной формой, а развивается на фоне другого вида этой болезни. Наиболее часто фиброзно-кавернозная форма встречается на фоне инфильтрирующего туберкулеза легких. Фибрознокавернозный туберкулез легких опасен тем, что может переходить в цирротический, сопровождающийся значительным замещением здоровых тканей и вызвать снижение объема легких и легочную недостаточность.

Фиброзно-кавернозный туберкулез может развиться в результате прогрессирования любой другой формы этого заболевания. После попадания микобактерий туберкулеза в легкие, как правило, наблюдаются незначительные изменения тканей по мере развития болезни, но в случае, если не были приняты адекватные меры по купированию симптомов и устранению патогенной микрофлоры, заболевание может осложниться появлением каверн и фиброзной ткани. При нормальном течении болезни каверны обычно не рубцуются, поэтому они не наносят существенного вреда легким.

Фиброзно-кавернозный туберкулез может развиться в результате прогрессирования любой другой формы этого заболевания. После попадания микобактерий туберкулеза в легкие, как правило, наблюдаются незначительные изменения тканей по мере развития болезни, но в случае, если не были приняты адекватные меры по купированию симптомов и устранению патогенной микрофлоры, заболевание может осложниться появлением каверн и фиброзной ткани. При нормальном течении болезни каверны обычно не рубцуются, поэтому они не наносят существенного вреда легким.

Однако в случае с фиброзно-кавернозным туберкулезом все обстоит иначе, так как у каверн появляется склонность к рубцеванию, что провоцирует неконтролируемое разрастание соединительной ткани. Со временем процессы разрастания фиброзной ткани приводят к деформации самих каверн. Этот процесс в медицинской практике известен как старение каверн, так как он крайне протяженный по времени и занимает около 1,5-3 лет. Таким образом, фиброзно-кавернозный туберкулез диагностируется при обнаружении в одной или обеих частях легких нескольких каверн, окруженных значительным кольцом фиброзной ткани, заместившей нормально функционирующую легочную. Стенка старой каверны имеет трехслойную структуру, включающую:

- казеозный слой;

- грануляционный слой;

- фиброзный слой.

Несмотря на сложную структуру, нужно учитывать, что при фиброзно-кавернозном туберкулезе все же преобладает фиброзная ткань, благодаря которой стенки кавернозного образования имеют плотность, подобную хрящу. Кроме того, вокруг новообразования всегда имеются участки разрастания фиброзной ткани, перекидывающиеся на бронхи и кровеносные сосуды, что способствует сильной деформации здоровых клеток. По форме кавернозные образования могут быть:

Несмотря на сложную структуру, нужно учитывать, что при фиброзно-кавернозном туберкулезе все же преобладает фиброзная ткань, благодаря которой стенки кавернозного образования имеют плотность, подобную хрящу. Кроме того, вокруг новообразования всегда имеются участки разрастания фиброзной ткани, перекидывающиеся на бронхи и кровеносные сосуды, что способствует сильной деформации здоровых клеток. По форме кавернозные образования могут быть:

- округлыми;

- щелевидными;

- геометрически неправильными.

В редких случаях каверны могут быть представлены сложной системой полостей и осложняться поражением бронхов, проводящих их дренаж.

При детальном рассмотрении каверны выявляется, что казеозный слой при такой форме течения болезни не рассасывается, как это зачастую бывает при других вариациях легочного туберкулеза.

В этом случае каверна не очищается и продолжает свое разрушительное воздействие на здоровые клетки легких. Большую опасность представляет эрозивное воздействие новообразования на кровеносные сосуды, которыми пронизаны легкие, так как в случае повреждения одного из них велик риск развития сильнейшего легочного кровотечения и асфиксии как его результата.

В этом случае каверна не очищается и продолжает свое разрушительное воздействие на здоровые клетки легких. Большую опасность представляет эрозивное воздействие новообразования на кровеносные сосуды, которыми пронизаны легкие, так как в случае повреждения одного из них велик риск развития сильнейшего легочного кровотечения и асфиксии как его результата.

В случае развития такого осложнения, как легочное кровотечение на фоне фиброзно-кавернозного поражения, в большинстве случае требуется немедленное хирургическое вмешательство, так как консервативные методы воздействия, как правило, бывают неэффективны. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких развивается на протяжении длительного времени, поэтому впоследствии его могут сопровождать диссеминированные области мелких очагов казеозной ткани, которые располагаются вне каверны, а также эпителиоидно-клеточные гранулемы и инфильтраты, не имеющие четких границ. Именно эти изменения тканей, наблюдающиеся на последних стадиях развития болезни, становятся причиной сильного снижения площади здоровой легочной ткани и развития дыхательной недостаточности.

Вернуться к оглавлению

Симптоматические проявления фиброзно-кавернозного туберкулеза

Основные симптомы, сопровождающие фиброзно кавернозный туберкулез легких, не отличаются от тех, что имеют место при других формах этого заболевания. Большинство больных жалуется на:

Основные симптомы, сопровождающие фиброзно кавернозный туберкулез легких, не отличаются от тех, что имеют место при других формах этого заболевания. Большинство больных жалуется на:

- серьезный кашель;

- одышку;

- общую слабость;

- выход большого количества мокроты.

Кроме того, длительное время может присутствовать субфебрильная температура. Однако, несмотря на серьезность повреждений легких, состояние большинства больных при фиброзно-кавернозном туберкулезе длительное время остается стабильно-удовлетворительным. Прогрессирующий этап развития болезни всегда сопровождается:

- сильнейшей слабостью;

- снижением массы тела;

- повышением влажности кожных покровов;

- акроцианозом.

В случае если процесс прогрессирующего течения протекает уже длительное время, может развиться кахексия. Грудная клетка меняет свою форму на бочкообразную. В случае если поражено одно легкое, то на его стороне может западать подключичная и надключичная впадины, а кроме того, наблюдаться отставание подъема грудной клетки при дыхании.

Дыхание у большинства людей, страдающих от фиброзно-кавернозного туберкулеза, бронхиальное с явными влажными хрипами. На поздних стадия поражения легких могут наблюдаться:

- боли в груди;

- учащенное сердцебиение;

- кровохарканье;

- обильные легочные кровотечения;

- атрофия мышц вследствие нехватки кислорода;

- дряблость кожных покровов;

- сухость кожи;

- мышечная слабость;

- преждевременное появление морщин.

Заболевание может протекать по 2-м основным типам. В одних случаях после проведения терапии достигается устойчивая ремиссия, и заболевание может перестать прогрессировать на долгие годы. В других случаях с помощью медикаментозной терапии не получается достичь длительной ремиссии, поэтому заболевание постоянно проявляется сильными и длительными периодами обострения. При таком варианте течения болезни жизнь больных существенно сокращается.

Фиброзно-кавернозный туберкулез

Что такое Фиброзно-кавернозный туберкулез -

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких - хроническое заболевание, протекающее длительно и волнообразно, с интервалами затихания воспалительных явлений. Для него характерно наличие одной или нескольких каверн большой давности с резко выраженным склерозом окружающих тканей, фиброзных перерождений легких и плевры.

Что провоцирует / Причины Фиброзно-кавернозного туберкулеза:

Возбудителями туберкулёза являются микобактерии - кислотоустойчивые бактерии рода Mycobacterium. Всего известно 74 вида таких микобактерий. Они широко распространены в почве, воде, среди людей и животных. Однако туберкулёз у человека вызывает условно выделенный комплекс M. tuberculosis, включающий в себя Mycobacterium tuberculosis (человеческий вид), Mycobacterium bovis (бычий вид), Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis BCG (БЦЖ-штамм), Mycobacterium microti, Mycobacterium canetti. В последнее время к нему отнесены Mycobacterium pinnipedii, Mycobacterium caprae, филогенетически имеющие отношение к Mycobacterium microti и Mycobacterium bovis. Основной видовой признак микобактерии туберкулёза (МБТ) - патогенность, которая проявляется в вирулентности. Вирулентность может существенно изменяться в зависимости от факторов внешней среды и по-разному проявляться в зависимости от состояния макроорганизма, который подвергается бактериальной агрессии.

Туберкулёз у людей чаще всего возникает при заражении человеческим и бычьим видами возбудителя. Выделение M. bovis отмечается преимущественно у жителей сельской местности, где путь передачи в основном алиментарный. Отмечается также птичий туберкулез, который встречается преимущественно у иммунодефицитных носителей.

МБТ относятся к прокариотам (в их цитоплазме нет высокоорганизованных органелл аппарата Гольджи, лизосом). Отсутствуют также характерные для части прокариотов плазмиды, обеспечивающие для микроорганизмов динамику генома.

Форма - слегка изогнутая или прямая палочка 1-10 мкм × 0,2-0,6 мкм. Концы слегка закруглены. Обычно они длинные и тонкие, но возбудители бычьего вида более толстые и короткие.

МБТ неподвижны, не образуют микроспор и капсул.

В бактериальной клетке дифференцируется:

- микрокапсула - стенка из 3-4 слоёв толщиной 200-250 нм, прочно связана с клеточной стенкой, состоит из полисахаридов, защищает микобактерию от воздействия внешней среды, не обладает антигенными свойствами, но проявляет серологическую активность;

- клеточная стенка - ограничивает микобактерию снаружи, обеспечивает стабильность размеров и формы клетки, механическую, осмотическую и химическую защиту, включает факторы вирулентности - липиды, с фосфатидной фракцией которых связывают вирулентность микобактерий;

- гомогенная бактериальная цитоплазма;

- цитоплазматическая мембрана - включает липопротеиновые комплексы, ферментные системы, формирует внутрицитоплазматическую мембранную систему (мезосому);

- ядерная субстанция - включает хромосомы и плазмиды.

Белки (туберкулопротеиды) являются главными носителями антигенных свойств МБТ и проявляют специфичность в реакциях повышенной чувствительности замедленного типа. К этим белкам относится туберкулин. С полисахаридами связано обнаружение антител в сыворотке крови больных туберкулёзом. Липидные фракции способствуют устойчивости микобактерий к кислотам и щелочам.

Mycobacterium tuberculosis - аэроб, Mycobacterium bovis и Mycobacterium africanum - аэрофилы.

В пораженных туберкулёзом органах (лёгкие, лимфатические узлы, кожа, кости, почки, кишечник и др.) развивается специфическое «холодное» туберкулёзное воспаление, носящее преимущественно гранулематозный характер и приводящее к образованию множественных бугорков со склонностью к распаду.

Патогенез (что происходит?) во время Фиброзно-кавернозного туберкулеза:

Патогенетически эта форма не возникает самостоятельно, а является следствием инфильтративного туберкулеза. Гематогенно-диссеминированная форма также служит источником фиброзно-кавернозных процессов в легких.

Конечно, при далеко зашедшей фиброзно-кавернозной форме не всегда легко определить, что послужило причиной ее развития.

Протяженность изменений в легких может быть различной. Процесс бывает односторонним и двусторонним, с наличием одной или множества каверн.

Для фиброзно-кавернозного туберкулеза характерны очаги бронхогенного отсева различной давности. Как правило, поражается дренирующий каверну бронх. Развиваются и другие морфологические изменения в легких: пневмосклероз, эмфизема, бронхоэктазы.

Анамнез больных с фиброзно-кавернозным поражением легких характерен жалобами на длительность заболевания туберкулезом, на его волнообразное течение. Интервалы между вспышкой и клиническим благополучием могут быть очень длительными или, напротив, может наблюдаться частое повторение вспышек. В некоторых случаях больные субъективно не чувствуют тяжести заболевания.

Симптомы Фиброзно-кавернозного туберкулеза:

Клинические проявления фиброзно-кавернозного туберкулеза многообразны, они обусловлены самим туберкулезным процессом, а также развившимися осложнениями.

Различают два клинических варианта течения фиброзно-кавернозного туберкулеза легких:

1) ограниченный и относительно стабильный, когда благодаря химиотерапии наступает определенная стабилизация процесса и обострение может отсутствовать в течение нескольких лет;

2) прогрессирующий, характеризующийся сменой обострений и ремиссий, с разными периодами между ними.

В периоды обострений отмечается подъем температуры, что объясняется специфическими вспышками процесса, развитием инфильтрации вокруг каверны. Температура может быть высокой в тех случаях, когда к заболеванию присоединяется вторичная инфекция.

Поражение бронхов сопровождается затяжным «надсадным» кашлем, во время которого вязкая слизисто-гнойная мокрота отделяется с трудом.

Частыми осложнениями являются:

1) кровохарканье;

2) легочные кровотечения, вызванные перфорацией крупных

сосудов вследствие казеозно-некротического процесса.

Внешний облик больного с длительно протекающим фиброзно-кавернозным туберкулезом весьма характерен и носит название habitus phthisicus. Больного отличает резкое похудание, вялая сухая кожа, легко собирающаяся в морщины, атрофия мышц, главным образом верхнего плечевого пояса, спины и межреберных групп.

Больные страдают от постоянной интоксикации. При частых вспышках туберкулезного процесса развивается дыхательная недостаточность II и III степени. Отмечаются застойные явления, акроцианоз. В дальнейшем увеличивается печень. Могут появиться отеки. При прогрессировании процесса наблюдается специфическое поражение гортани и кишечника, что приводит к резкому снижению сопротивляемости организма. При развитии кахексии, амилоидного нефроза и легочно-сердечной недостаточности прогноз становится тяжелым.

Диагностика Фиброзно-кавернозного туберкулеза:

Перкуссия дает отчетливо выраженные симптомы: укорочение звука в местах утолщения Плевры и массивного фиброза. Во время вспышек при значительной протяженности и глубине пневмонических и инфильтративных процессов также можно отметить укорочение перкуторного звука. Закономерности в распространении этих процессов нет, поэтому нельзя говорить об их преимущественной топографии.

Аускультативно в местах фиброза и утолщения плевры улавливается ослабленное дыхание. При наличии инфильтративно-пневмонических обострений можно обнаружить бронхиальное дыхание, мелкие влажные хрипы. Над кавернами больших и гигантских размеров выслушиваются бронхиальное и амфорическое дыхание и крупнопузырчатые звонкие, влажные хрипы. Над малыми кавернами хрипы менее звонкие, не обильные и лучше выслушиваются при покашливании. Над старой каверной прослушивается «скрип телеги», «писк», вызванные циррозом стенки каверны и окружающей ткани.

Таким образом, при фиброзно-кавернозном процессе можно обнаружить обилие стетоакустических симптомов. Однако бывают «немые» и «псевдонемые» каверны, которые не дают ни перкуторных, ни аускультативных симптомов.

На рентгенограмме обычно определяются картина фиброза и сморщивания легкого, старая фиброзная каверна (одна или несколько), плевральные наслоения.

Рентгенологически картина фиброза и сморщивания легкого чаще всего обнаруживается в верхних долях с преимущественным поражением одной из них. Средостение и трахея смещены в сторону большего поражения. Верхние доли уменьшены в объеме, прозрачность их резко понижена за счет гиповентиляции. Рисунок легочной ткани резко деформирован в результате развития грубого фиброза. В нижних отделах легких прозрачность часто повышена, что свидетельствует об эмфиземе. Корни, как правило, смещены кверху.

Крупные сосуды определяются в виде прямых, ровных теней - так называемый симптом «натянутой струны». Обычно в обоих легких видны группы очагов различной величины и интенсивности.

При фиброзно-кавернозном процессе каверна располагается среди грубого фиброза легких, стенки ее деформированы, плотны, чаще всего утолщены. Нередко на дне каверны определяется небольшой уровень жидкости. При обострении и прогрессировании процесса вокруг каверны видны участки инфильтрации. В процессе лечения отмечаются медленное рассасывание этих изменений, частичное уменьшение и сморщивание каверны. Иногда фиброзная каверна выявляется только при томографии, так как на обычной рентгенограмме тень каверны может быть закрыта наслаивающимися тенями очагов, фиброза и плевральных наслоений.

При лабораторном исследовании мокроты обнаруживается постоянное бацилловыделение, иногда массивное, а также коралловидные эластические волокна.

Кровь. Состояние крови у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом зависит от фазы заболевания. При вспышке оно такое же, как и при активном туберкулезе, но с изменением формулы в сторону лимфопении, левого сдвига и ускоренной СОЭ до 30-40 мм/ч. При тяжелых кровотечениях выявляется анемия, иногда очень резко выраженная. При вторичной инфекции наблюдается более высокий лейкоцитоз - до 19 000-20 000 и увеличение нейтрофилов.

В моче при амилоидозе почек, который нередко развивается у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, содержание белка обычно высокое.

Лечение Фиброзно-кавернозного туберкулеза:

До начала применения химиотерапии средняя продолжительность жизни таких больных ограничивалась 2-3 годами. В настоящее время есть все возможности для предупреждения развития фиброзно-кавернозного процесса. Для этого в самом начале той или иной формы заболевания должен быть налажен хороший контакт врача с больным. Не менее важно, чтобы врач добился полного выполнения его назначений и предписаний по поводу режима, времени приема лекарств. Авторитетный врач может и должен убедить больного бросить вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение и др.).

Больные, у которых своевременно не был предотвращен фиброзно-кавернозный туберкулез, также могут эффективно лечиться. Лечение их должно быть комплексным, непрерывным и длительным. Если у пациентов отмечается устойчивость к основным препаратам или их непереносимость, следует тщательно подобрать антибактериальные препараты 2-го ряда.

Заживление каверн с фиброзной стенкой всегда протекает очень медленно. При необходимости общую терапию дополняют хирургическим вмешательством. При одностороннем процессе и хороших функциональных показателях производится различного объема резекция легкого. В настоящее время операции при двустороннем процессе также дают в большинстве случаев вполне удовлетворительные результаты: больной сохраняет трудоспособность, продолжительность его жизни значительно удлиняется, прекращается выделение микобактерий.

Профилактика Фиброзно-кавернозного туберкулеза:

Туберкулез относится к числу так называемых социальных болезней, возникновение которых связано с условиями жизни населения. Причинами эпидемиологического неблагополучия по туберкулезу в нашей стране являются ухудшение социально-экономических условий, снижение жизненного уровня населения, рост числа лиц без определенного места жительства и занятий, активизация миграционных процессов.

Мужчины во всех регионах болеют туберкулезом в 3.2 раза чаще женщин, при этом темпы роста заболеваемости у мужчин в 2.5 раза выше, чем женщин. Наиболее пораженными являются лица в возрасте 20 - 29 и 30 - 39 лет.

Заболеваемость контингентов, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказания системы МВД России, в 42 раза превышает среднероссийский показатель.

В целях профилактики необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий адекватных сложившейся крайне неблагополучной эпидемиологической ситуации по туберкулезу.

- раннее выявление больных и выделение средств на лекарственное обеспечение. Это мероприятие сможет также уменьшить заболеваемость людей, вступающих в контакт в очагах с больными.

- проведение обязательных предварительных и периодических осмотров при поступлении на работу в животноводческие хозяйства, неблагополучных по заболеванию туберкулезом крупного рогатого скота.

- увеличение выделяемой изолированной жилой площади больным, страдающим активным туберкулезом и проживающим в многонаселенных квартирах и общежитиях.

- своевременнее проведение (до 30 дней жизни) первичной вакцинации новорожденным детям.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Фиброзно-кавернозный туберкулез:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Фиброзно-кавернозного туберкулеза, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Euro lab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом . Клиника Euro lab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны . Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее .

(+38 044) 206-20-00

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни . Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача , чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации , возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой . Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе . Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Euro lab , чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни органов дыхания:

| Агенезия и Аплазия |

| Актиномикоз |

| Альвеококкоз |

| Альвеолярный протеиноз легких |

| Амебиаз |

| Артериальная легочная гипертония |

| Аскаридоз |

| Аспергиллез |

| Бензиновая пневмония |

| Бластомикоз североамериканский |

| Бронхиальная Астма |

| Бронхиальная астма у ребенка |

| Бронхиальные свищи |

| Бронхогенные кисты легкого |

| Бронхоэктатическая болезнь |

| Врожденная долевая эмфизема |

| Гамартома |

| Гидроторакс |

| Гистоплазмоз |

| Гранулематоз вегенера |

| Гуморальные формы иммунологической недостаточности |

| Добавочное легкое |

| Ехинококкоз |

| Идиопатический Гемосидероз легких |

| Идиопатический фиброзирующий альвеолит |

| Инфильтративный туберкулез легких |

| Кавернозный туберкулез легких |

| Кандидоз |

| Кандидоз легких (легочный кандидоз) |

| Кистонозная Гипоплазия |

| Кокцидиоилоз |

| Комбинированные формы иммунологической недостаточности |

| Кониотуберкулез |

| Криптококкоз |

| Ларингит |

| Легочный эозинофильный инфильтрат |

| Лейомиоматоз |

| Муковисцидоз |

| Мукороз |

| Нокардиоз (атипичный актиномикоз) |

| Обратное расположение легких |

| остеопластическая трахеобронхопатия |

| Острая пневмония |

| Острые респираторные заболевания |

| Острый абсцесс и гангрена легких |

| Острый бронхит |

| Острый милиарный туберкулез легких |

| Острый назофарингит (насморк) |

| Острый обструктивный ларингит (круп) |

| Острый тонзиллит (ангина) |

| Очаговый туберкулез легких |

| Парагонимоз |

| Первичный бронхолегочный амилоидоз |

| Первичный туберкулезный комплекс |

| Плевриты |

| Пневмокониозы |

| Пневмосклероз |

| Пневмоцитоз |

| Подострый диссеминированный туберкулез легких |

| поражение газами промышленного происхождения |

| Поражение легких вследствие побочного действия лекарственных препаратов |

| поражение легких при диффузных болезнях соединительной ткани |

Фиброзный туберкулез легких – это вид осложнения заболевания, возникающий на фоне неграмотного и несвоевременного лечения различных форм туберкулеза (диссеминированного, очагового, инфильтративного и кавернозного). Эта форма осложнения хроническая и может развиваться годами – постепенно и незаметно для плохо пролечившегося от туберкулеза человека. Кроме этого, в легких развивается эмфизема, поражения сосудов, бронхоэктатические изменения, то есть происходит постепенное разрушение функционала легочной ткани – ее поражение и отмирание.

Она проявляется в виде образования одной или нескольких каверн с наличием фиброзной капсулы. Каверна представляет собой полость, в которой развиваются несколько слоев: один из них называется пиогенным. Именно в этом слое и образуется гной, покрытый слоем слизи – в нем сконцентрировано большое количество бактерий туберкулеза, которые постепенно смешиваются с мокротой. Этим и объясняется быстрое распространение заболевания на непораженные области легкого.

Другой слой каверны состоит из грануляционной ткани – если не проводить соответствующие лечебные мероприятия, то этот вид ткани начинает отмирать и превращаться в еще один пиогенный слой.

Третий слой каверны называется фиброзным. Бывают случаи, при осложненном фиброзном туберкулезе может происходить образование очагов перифокального воспаления.

На начальной стадии развития заболевания пациент может ощущать улучшение самочувствия, ошибочно полагая, что он уже на пути выздоровления. Но это далеко не так. Это происходит потому что снижается интоксикация организма. Со временем заболевание возвращается и проявляет себя с еще большей силой. И такая волнообразно сменяющаяся клиническая картина характерна для течения фиброзного туберкулеза: происходит периодическая смена периодов обострения и затихания заболевания.

Периоды обострения характеризуются несколькими самыми ярко проявляющимися симптомами:

- повышенная температура,

- утомляемость и слабость во всем организме,

- плохой аппетит и потеря веса,

- приступы кашля с небольшим отделением мокроты (иногда с примесями кровавых сгустков),

- а также постоянные смены настроения.

При внешнем врачебном смотре проявляются явно указывающие на фиброзную форму течения туберкулёза признаки: визуально определяется атрофия грудных мышц, астения телосложения, одышка, отставание одной половины грудной клетки от другой при дыхательных движениях, цианоз и др. При аускультативном выслушивании наблюдается бронхиальное дыхание амфорического типа, хрипы разного объёма — сухие и влажные.

Иногда могут быть слышны скрипучие хрипы, которые говорят о разлипании воспаленных стенок бронхов.

Медициной установлены три вида фиброзного туберкулеза легких , обусловленные характерной клинической картиной для каждого вида:

- Ограниченный;

- Прогрессирующий;

- Фиброзно-кавернозный.

Ограниченный фиброзно кавернозный туберкулез легких характеризуется относительной стабильностью клинической картины, а также имеющейся фиброзной каверной и ограниченным фиброзом в пределах доли легкого или его определенной зоны. После проведения длительного курса химиотерапии, патологический процесс стабилизируется – воспаление в слоях каверны угасает, практически полностью рассасываются очаги поражения бронхо-легочной ткани. Периоды затишья заболевания между обострениями могут растягиваться от нескольких месяцев до нескольких лет. В такие периоды выделение бактерий имеет непостоянный и скудный характер.

С такой клинической картиной протекает фиброзно-кавернозный туберкулез у пациентов, полностью выполняющих все медицинские рекомендации и соблюдающих режим длительного лечения. Прогрессирует такая форма туберкулеза, как правило, у людей, не соблюдающих режим, и злоупотребляющих вредными привычками.

Прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулез характеризуется длительными периодами обострений с короткими интервалами затиший между ними. В период обострения развивается яркая клиническая картина интоксикации организма. Наблюдается кашель с выделением мокроты, боли в области грудной клетки, через некоторое время присоединяется одышка. Некоторые больные позволяют развиться болезни до обширных осложнений: появляются большие инфильтративно-казеозные поражения, которые приводят к казеозной пневмонии с образованием гигантских каверн, многокамерных полостей.

При такой прогрессирующей стадии, как правило, происходит постоянное выделение бактерий в окружающую среду в больших объёмах, а у микобактерий развита устойчивость к лекарственным препаратам, которая препятствует эффективному лечению. В большинстве случаев, фиброзно-кавернозный туберкулез такого течения наблюдается у больных, которые ведут асоциальный образ жизни с отсутствием правильного режима дня, рациона питания и соответствующего лечения. Также он может развиться у пациентов, которые плохо переносят химиопрепараты или имеют другие тяжелые, хронические заболевания.

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких с осложнениями имеет прогрессирующую, волнообразную клиническую картину. Самая яркая и тяжелая симптоматика этой формы заключается в легочно-сердечной недостаточности с присоединением амилоидоза внутренних органов, а также хронической почечной недостаточности. Также могут открыться повторные очаги легочных кровотечений, которые могут переходить в затяжную форму, и пневмоторакс с присоединением гнойного плеврита.

Кроме этого, осложнением фиброзно-кавернозного туберкулеза является сбой функции эндокринной системы, который может проявиться как сахарный диабет, гипофизарная кахексия и синдром Иценко-Кушинга.

Нередко возникают и такие патологические нарушения как артралгии и неспецифический полиартрит.

В прогрессирующей осложненной стадии заболевания у больного происходит постоянное отделение микобактерий туберкулеза в окружающую среду, а также часто развивается лекарственная устойчивость бактерий.

Принципы и стратегии лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза

Целями лечения при таком диагнозе являются уничтожение микобактерий, снятие интоксикации, устранение всех развивающихся осложнений и предупреждение последующего развития каверн.

Для постановки точного диагноза проводится, помимо врачебного осмотра и опроса пациента, комплекс диагностических процедур. Выполняются такие лабораторные исследования:

- Посев мокроты.

- Микроскопия мазка.

- Общий анализ крови.

- Общий анализ мочи.

- Рентгенотомография.

- Бронхологическое исследование.

- УЗИ брюшной полости.

- Коагуллограмма.

Лечение этой патологии подразумевает собой длительный процесс, с использованием комплексных методик, включающих в себя химиотерапию, гормональную терапию, а также иммуномодулирующую и метаболическую терапию. Нередко назначается и хирургическая операция для удаления пораженных тканей органа.

Медикаментозная терапия подбирается пациенту исходя из длительности патологического процесса и стадии развития. При первоначальном обнаружении заболевания, прежде всего, проводится активный курс химиотерапии. Такое лечение проводится четырьмя противотуберкулезными препаратами: пиразинамидом, изониазидом, рифампицином, стрептомицином или этамбутолом . В зависимости от сопротивляемости микобактерии, лечение может растянуться на срок от 3 до 5 месяцев.

При возникновении рецидивов, несмотря на проведенное лечение, терапия заключается в увеличении доз вышеприведённых препаратов, и назначении комплекса уже из пяти медикаментов, то есть назначается и стрептомицин и этамбутол. Курс лечения таким образом длится от четырех до шести месяцев. Эффективность лечения распознается путем исследования мазка мокроты. Параллельно с химиотерапией проводится антиоксидантная, витаминная, гепатропная, дезинтоксикационная, а также симптоматическая терапия.

Хирургическое вмешательство проводится в тех случаях, когда закрытие кавернозного очага происходит очень медленно и угрожает жизни пациента. Если по клиническим соображениям врача не удовлетворяет эффективность проведенной химиотерапии, то также может быть назначено хирургическое лечение. При одностороннем поражении органа может быть назначена резекция легкого в необходимом для выздоровления объёме.

Прогнозы после проведения лечения даются врачами различные: от осторожных до неблагоприятных. При таком осложнении, как казеозная пневмония даются крайне неблагоприятные прогнозы.

Грамотный, а также своевременный уход и мониторинг играет очень важную роль на пути к выздоровлению. Этим занимается среднее звено медицинского персонала – медицинские сестры, которые являются связующим звеном между врачом и пациентом. На плечи сестринского персонала ложатся четыре первоочередные и важные для грамотного лечения задачи:

- Проведение дифференциальной диагностики.

- Фиксация симптоматики и круглосуточный (в случае нахождения пациента на лечении в стационаре) мониторинг его состояния.

- Всесторонний уход за пациентом, как в условиях стационара, так и дома.

- Оказание экстренной помощи при появлении осложнений.

Меры профилактики фиброзно-кавернозного туберкулеза

В целях профилактики проводятся различные мероприятия, среди которых особое место занимает проведение вакцинации населения, своевременное выявление зараженных пациентов, являющихся бактерионосиелями, а также пропаганда информации о заболевании. Также в комплекс профилактических мер входят противоэпидемические и профилактические мероприятия и обязательная организация плановых исследований, особенно среди людей, занимающихся животноводством и работающих в условиях сильного загрязнения воздуха.

Данными профилактическими мерами занимаются лечебные учреждения, которые специализируются на заболевании туберкулез(тубдиспансеры).А чтобы самостоятельно обезопасить себя не только от фиброзно-кавернозного, но и от других форм туберкулеза, необходимо следовать таким профилактическим рекомендациям:

- Делать два раза в год флюорографию легких;

- Избегать какого-либо контакта с больными, страдающими открытыми формами туберкулеза;

- Отказаться от вредных привычек;

- Два раза в год, в период снижения иммунитета (весна-осень), принимать поливитамины;

- Придерживаться здорового образа жизни – правильное питание, спорт, закаливание и т.д.

Кавернозный туберкулез включен в группу опасных заболеваний с серьезными осложнениями. А если по каким то причинам пациент отказывается от прохождения назначенного лечения, то такое попустительствующее отношение к здоровью может привести к летальному исходу.

Фиброзно-кавернозный процесс в легких представляет собой далеко зашедшую и эпидемиологически наиболее опасную форму туберкулеза, так как больные фиброзно-кавернозным туберкулезом в большинстве случаев - бацилловыделители. Исходной формой фиброзно-кавернозного туберкулеза легких может быть любая форма туберкулезного поражения этого органа.

Наиболее часто фиброзно-кавернозный туберкулез развивается из инфильтративного, реже - из диссеминированного и очагового легочного процесса.

Фиброзно-кавернозный туберкулез имеет специфические признаки, и только при их наличии и выраженности можно ставить соответствующий диагноз.

Для фиброзно-кавернозного туберкулеза характерны наличие каверны с выраженной фиброзной капсулой, фиброзные изменения в легком на стороне локализации процесса, смещение органов средостения в больную сторону, бронхогенная диссеминация в легких и длительность течения болезни.

Деструкция легочной ткани и образование полости могут наблюдаться при любой клинической форме туберкулеза, но переход в фиброзно-кавернозную форму доказывается не фактом деструкции, а изменением характера морфологического процесса в каверне и в легком и нередко изменением всего клинического синдрома заболевания.

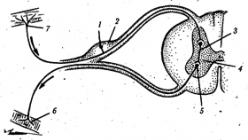

Патоморфологические изменения в легких при фиброзно-кавернозном туберкулезе весьма характерны. На рис. 42 (патологоанатомический препарат) можно видеть слева изолированную каверну с широким извилистым дренирующим бронхом и различной величины и плотности очаги; справа в верхушке легкого видны рубцовые изменения и единичные очаги; в нижней доле имеется группа очагов.

Приведенная иллюстрация не может дать полного представления о всем многообразии изменений в легких при фиброзно-кавернозном туберкулезе, а только наглядно демонстрирует характерные черты этой формы: наличие старой каверны, развитие соединительной ткани и бронхогенных метастазов в различных участках легких.

Клинический диагноз фиброзно-кавернозного туберкулеза в большинстве случаев не представляет затруднений, так так наблюдается ряд симптомов, характерных для данной формы туберкулеза, но в отдельных случаях эти симптомы мало выражены или неправильно интерпретируются.

Клинические проявления и разнообразие симптомов зависят от распространенности процесса, локализации его, осложнений и сопутствующих заболеваний.

В анамнезе большинства больных фиброзно-кавернозным туберкулезом имеются указания на длительное и нередко волнообразное течение болезни, т. е. смена периодов обострения туберкулеза периодами клинического благополучия. Интервалы между этими периодами могут быть иногда весьма длительными, а у ряда больных, наоборот, кратковременными.

Симптомами фиброзно-кавернозного туберкулеза являются кашель, выделение мокроты, боли в груди, слабость, снижение массы тела, плохой сон и аппетит, кровохарканье, повышение температуры тела, потливость во время сна ночью.

У каждого больного могут быть те или иные из перечисленных симптомов, причем в разные периоды болезни степень выраженности симптомов может быть различной.

Наиболее частый симптом - кашель. Он может быть в одни периоды болезни незначительным и мало беспокоить больного, в другие - болезненным, не прекращающимся от приема различных лекарственных средств. Болезненный кашель развивается главным образом вследствие туберкулеза бронхов, что при фиброзно-кавернозном туберкулезе наблюдается нередко. У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких может быть большое количество слизисто-гнойной мокроты, большей частью тягучей, отделяемой с трудом. Больной вынужден многократно и длительно откашливаться, чтобы выделить 30-50 мл мокроты.

Быстрая утомляемость и общая слабость обычно отмечаются в период обострения фиброзно-кавернозного процесса.

У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом в период затихания процесса температура тела может и не повышаться, несмотря на большие изменения в легких. Чаще нормальная температура тела наблюдается при развитии фиброзных изменений. Возникновение инфильтративных паракавернозных изменений, а также бронхогенных метастазов сопровождается выраженной лихорадкой. При образовании в легких пневмонических участков температура тела достигает высоких цифр и держится длительный срок. У больных с большими и гигантскими кавернами, содержащими большое количество гноя, казеозных масс и обильную микробную флору, может регистрироваться высокая температура тела в результате действия на организм вторичной инфекции и в меньшей степени - вследствие туберкулеза.

Кровохарканья и легочные кровотечения - частые симптомы фиброзно-кавернозного туберкулеза. Именно при этой форме происходят обильные, иногда длительные и опасные для жизни больного легочные кровотечения. Осложнения легочных кровотечений аспирационной пневмонией возникают также чаще у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом, чем при других клинических формах этого заболевания.

При осмотре больных, страдающих фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, можно отметить иногда нормальный внешний вид, правильную конфигурацию грудной клетки, удовлетворительное и даже хорошее развитие подкожного жирового слоя, но чаще внешний вид больного имеет все же характерные черты для хронического туберкулезного процесса.

Длительность и обширность патологического процесса в легких и плевре, наличие хронической интоксикации ведут к изменению внешнего облика больного. Значительная потеря массы тела, морщинистое лицо, тусклый взгляд, сухая, шелушащаяся кожа, слабо выраженная мускулатура характерны для больного, страдающего длительное время обширным легочным туберкулезом. Западение над- и подключичных пространств, втянутые межреберья, острый надчревный угол, уплошенная и удлиненная грудная клетка, отставание при дыхании одной ее половины, а иногда и резкое уплощение этой же стороны свидетельствуют о больших изменениях в легких и плевре на стороне поражения.

Habitus phthisicus наблюдается чаще всего у больных фиброзно-кавернозным и цирротическим туберкулезом легких.

При перкуссии у больных определяется укорочение звука в местах утолщения плевры и обширного развития фиброза в легких, а также над массивными инфильтративными и пневмоническими очагами.

На участках фиброзного уплотнения легкого и плевральных утолщений прослушивается ослабленное дыхание, над массивными инфильтративно-пневмоническими очагами - везико-бронхиальное, над большой каверной (4-6 см в диаметре) с широкими дренирующими бронхами-бронхиальное, а при гладкостенной гигантской каверне (более 6 см в диаметре) - амфорическое. Над каверной прослушиваются также крупнопузырчатые звонкие влажные хрипы.

Над кавернами малых размеров или глубоко расположенными звучность хрипов будет меньшей. При густой консистенции содержимого каверны хрипы могут прослушиваться только на высоте вдоха или, наоборот, при кашле, т. е. при форсированном выдохе. Непосредственно вокруг каверны у больного может возникать зона инфильтративного изменения легочной ткани. При аускультации в этих участках прослушиваются мелкопузырчатые и реже среднепузырчатые влажные хрипы.

Количество и звучность крупнопузырчатых влажных хрипов, возникающих в каверне, уменьшаются по мере уменьшения жидкого содержимого каверны, и, наконец, при очищении и эпителизации стенок каверны хрипы исчезают, хотя каверна и не закрылась. При закрытии каверны и образовании на ее месте рубцовой ткани катаральные явления исчезают. Над старой каверной с цирротической капсулой прослушиваются нередко грубые хрипы, напоминающие «писк» и «скрип».

С закрытием просвета бронха прекращается прослушивание всех перечисленных признаков каверны и каверна превращается в «немую». В зависимости от причин закрытия просвета бронха отсутствие аускультативных признаков каверны может быть временным или постоянным. «Немые» каверны определяются только рентгенологическим исследованием.

Не прослушиваются измененное дыхание и хрипы также и над глубоко расположенными кавернами в фиброзно-измененном легком из-за массивного слоя ткани легкого и утолщенной плевры. Такие каверны не являются «немыми», так как дренирующие их бронхи функционируют и условия для возникновения хрипов имеются. Отсутствуют только условия для проводимости хрипов. В подобных случаях можно услышать «оральные» хрипы.

Рентгенологическим исследованием у большинства больных фиброзно-кавернозным туберкулезом определяются различные изменения в конфигурации грудной клетки и положении органов грудной полости. Патологические изменения в легких при этой форме туберкулеза могут быть односторонними, а если процесс двусторонний, то патологические изменения располагаются асимметрично.

Только в случаях развития фиброзно-кавернозного туберкулеза из диссеминированного сохраняются признаки симметричности. Как следствие обширного развития фиброзной ткани в легком рентгенологически весьма часто определяется смещение органов средостения в сторону локализации фиброзно-кавернозного процесса.

Вследствие длительности течения фиброзно-кавернозного туберкулеза в легких и большой распространенности его возникают изменения плевры, поэтому при рентгеноскопии или на рентгенограмме у больных с этой формой процесса почти всегда определяются утолщение плевральных листков, плевральные сращения, ограничение подвижности диафрагмы. На рентгенограмме можно обнаружить, кроме каверн, тяжистость от рубцовых изменений в легких (рис.43).

При массивных и обширных фиброзных превращениях легочной паренхимы можно видеть уменьшение объема легкого вследствие его сморщивания.

Бронхогенные метастазы отображаются в виде очагов различной величины и интенсивности. Каверна при фиброзно-кавернозном туберкулезе имеет характерные черты на рентгенограмме. Окруженная мало эластичной легочной тканью, она редко сохраняет правильные округлые очертания, может иметь неправильную форму, с плотной внутренней капсулой и нередко с воспалительной зоной вокруг. В одном легком может быть несколько каверн различных размеров: гигантских, больших и малых.

При временном или постоянном закрытии дренирующего бронха содержимое каверны не выделяется через бронхи и на рентгенограмме можно определить в каверне горизонтальный уровень.

В мокроте больных фиброзно-кавернозным туберкулезом обнаруживаются в большом количестве микобактерии туберкулеза. С введением в практику антибактериальных препаратов, оказывающих бактериостатическое действие, при фиброзно-кавернозном туберкулезе наблюдают иногда прекращение бацилловыделения несмотря на наличие каверны. Это следует считать положительным эпидемиологическим фактором, так как применением химиопрепаратов можно поддерживать в течение длительного срока состояния абациллярности.

Кроме микобактерий туберкулеза, в мокроте находят эластические волокна, причем характерными для фиброзно-кавернозной формы являются коралловидные эластические волокна.

При эндоскопии каверны, а также при вскрытии каверны хирургическим путем можно видеть ее внутреннюю поверхность. Внутренняя поверхность каверны до лечения представляет собой обширную язву, покрытую грязновато-серыми, местами серовато-желтыми массами, состоящими из слизи, гноя, сгустков фибрина и казеозных масс. На отдельных участках иногда виден некроз легочной ткани. Под влиянием лечения антибактериальными препаратами внутренняя поверхность каверны очищается и стенка каверны становится чистой, гладкой, розовато-бледной, блестящей. В мазках с внутренней поверхности каверны в таких случаях микробной флоры не обнаруживается.

В крови больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких могут быть изменения, характерные для активного легочного туберкулеза вообще, а не для данной клинической формы. Анемизация больного может наступить только при обильном или длительном легочном или кишечном кровотечении, амилоидозе. Без этих осложнений в красной крови больных фнброзно-кавернозным туберкулезом заметных патологических изменений не наблюдается. Значительные изменения могут отмечаться со стороны белой крови больного. В период обострения туберкулеза количество лейкоцитов увеличивается до 10 10 9 /л - 12 10 9 /л (10000-12000 в 1 мм 3 крови). Более высокий лейкоцитоз у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом наблюдается при вторичной инфекции содержимого каверны. С ликвидацией неспецифического воспаления и с подавлением различными лекарственными веществами вторичной флоры исчезает и лейкоцитоз. Со стороны лейкоцитарной формулы в период вспышки туберкулезного процесса отмечается увеличение количества палочко-ядерных нейтрофилов, а также в периферической крови уменьшается число лимфоцитов; наблюдается повышение СОЭ.

В моче больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких изменения наступают при осложнении заболевания амилоидозом внутренних органов или тяжелой интоксикации. Именно при этой форме туберкулеза, главным образом вследствие воздействия на организм присоединяющейся инфекции, наиболее часто по сравнению с другими клиническими формами заболевания развивается амилоидоз.

При длительном прогрессирующем течении фиброзно-кавернозного туберкулеза легких развивается легочно-сердечная недостаточность вследствие развивающихся в легких обширных туберкулезных и главным образом фиброзных изменений.

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких приходится дифференцировать с такими хроническими заболеваниями, как бронхоэктатическая болезнь, рак легкого, пневмосклерозы различной этиологии.

Перечисленные заболевания имеют ряд весьма сходных диагностических признаков; кроме того, у одного и того же человека возможно смешанное заболевание легких; туберкулез и борнхоэктатическая болезнь, туберкулез и рак, туберкулез и неспецифический пневмосклероз.

Редко встречающиеся хронические заболевания легких (сифилис, актиномикоз, кистозное легкое) также имеют клинические и рентгенологические признаки, сходные с фиброзно-кавернозным туберкулезом.

Клинически выраженная бронхоэктатическая болезнь имеет своеобразные проявления. Внешний вид больного бронхоэктатической болезнью заметно отличается от вида больного фиброзно-кавернозным туберкулезом. Одутловатое лицо, утолщенные губы, изменения концевых фаланг пальцев рук и ног в виде «барабанных палочек» характерны для больного бронхоэктатической болезнью. Количество мокроты у больных бронхоэктатической болезнью; при этом мокрота отделяется легко, она гнойного характера и может иметь гнилостный запах.

Хрипы в бронхоэктатических полостях более грубые, напоминающие хруст снега: эти хрипы иногда прослушиваются на расстоянии 20-30 см от грудной клетки. На рентгенограмме незаполненные борнхоэктазы могут иметь вид множественных круглых полостей с тонкими стенками. Кроме круглых мешотчатых бронхоэктатических полостей могут быть цилиндрические бронхоэктазы.

Нередко для диагностики заболевания приходится производить бронхографию. Рентгенобронхограмма более отчетливо выявляет расположение и форму бронхоэктазов и помогает установить правильный диагноз заболевания.

Дифференциальная диагностика между фиброзно-кавернозным туберкулезом и раком легких во многих случаях, особенно при распадающемся раке, весьма трудна вследствие большого сходства клинических симптомов. Кашель с мокротой, кровохарканье, повышение температуры тела, боли в груди, катаральные явления в легких наблюдаются притом и другом заболевании. Можно отметить значительно большую интенсивность и постоянство болей, мучительный кашель и частую примесь крови в мокроте при раке легкого. Характерным для рака легкого является нередко наблюдающийся рецидивирующий геморрагический плеврит. Над кан-крозным участком легкого отмечается более выраженная тупость перкуторного звука. На рентгенограмме можно найти значительно больше диагностических различий между раком и туберкулезом, чем при всех других методах исследования.

Большая интенсивность затемнений в прикорневой зоне с тяжистостью к латеральным отделам легкого, выявляемая при раке, имеет иногда большое сходство с массивными фиброзными изменениями легких, наблюдающимися при туберкулезе. Отсутствие очаговых теней в легком как на стороне поражения, так и на противоположной указывает на раковую этиологию заболевания. Распад легкого при бронхогенном раке бывает только в далеко зашедшей стадии болезни.

Пневмосклерозы нетуберкулезной этиологии могут проявляться симптомами, сходными с симптомами фиброзно-кавернозноготуберкулеза. Пневмосклерозы могут развиваться после экссудативных плевритов, травматических повреждений органов грудной клетки, абсцессов легкого и других воспалительных процессов в легких и плевре.

Рентгенологически при пневмосклерозе можно выявить гомогенно затемненные участки легкого. Отсутствие очаговых теней и видимой каверны, однородность затемнения являются основанием для рентгенологического определения пневмо-склероза и отрицания диагноза фиброзно-кавернозного туберкулеза. В мокроте больных при пневмосклерозе отсутствуют микобактерии туберкулеза.

Актиномикоз легких - редкое заболевание; оно имеет симптомы, сходные с симптомами фиброзно-кавернозного туберкулеза. Длительная лихорадка, постоянные боли в груди, кашель с мокротой, частые кровохарканья типичны для актиномикоза. Патологический процесс в большинстве случаев распространяется от плевры и периферических отделов легкого к центру. Поверхностно расположенный актиномикотический процесс вызывает резкое уплотнение и болезненность тканей грудной стенки с последующим образованием свищей.

На рентгенограмме при актиномикозе легкого могут быть видны крупные, сливающиеся между собой очаги уплотнения, иногда с участками просветления в них, тяжистость и сморщивание пораженного легкого, массивное утолщение плевры.

Для дифференциальной диагностики между актиномико-зом и туберкулезом легких первостепенное значение имеет обнаружение в мокроте друз лучистого гриба - возбудителя актиномикоза.

При дифференциальной диагностике фиброзно-кавернозного туберкулеза необходимо исключить и кистозные образования в легких. Округлые очертания кисты очень сходны с отображением каверны на рентгенограмме.

В подавляющем большинстве случаев больные с кистозным легким не предъявляют жалоб и кисты обнаруживаются при случайном осмотре больного или в связи с каким-либо заболеванием.

Лечение больных фиброзно-кавернозным туберкулезом всегда должно быть длительным, непрерывным и комплексным. При этой форме легочного туберкулеза в большинстве случаев невозможно ограничиться каким-либо одним лечебным методом. Задача врача при лечении фиброзно-кавернозного туберкулеза заключается в правильном сочетании нескольких методов и средств и в своевременном переходе от одного метода к другому, например от терапевтического (антибактериального) лечения к хирургическому, от больничного к санаторному и курортно-климатическому.

До введения в практику антибактериальных препаратов закрытие каверны и абациллирование мокроты наступали у небольшой группы больных, главным образом при применении коллапсотерапии и зкстраплеврального хирургического лечения.

В настоящее время при применении антибактериальных препаратов и операций на легких стало возможным излечение многих больных фиброзно-кавернозным туберкулезом.

Лечение начинают в больничных условиях. До ликвидации выраженных клинических симптомов применяют все три основных препарата: стрептомицин или рифадин, изониазид и ПАСК. После исчезновения симптомов интоксикации следует продолжать лечение изониазидом и ПАСК в сочетании с препаратами второго ряда. У многих больных через 6-7 мес химиотерапии исчезают бронхогенные метастазы, уменьшается размер каверны. В таких случаях необходимо применять хирургическое лечение. Некоторым больным после лечения в больницах может быть рекомендовано санаторное лечение, а затем лечение в амбулаторных условиях. При такой схеме больному проводится лечение 3-4 мес в больнице, 2-3 мес в санатории и 6-8 мес амбулаторно.

Естественно, что лечение следует индивидуализировать в зависимости от остроты течения процесса, распространенности его, а также от переносимости химиопрепаратов и чувствительности к ним микобактерий туберкулеза. У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких часто наблюдаются побочные проявления при применении антибактериальных препаратов и формируется устойчивость к ним микобактерий туберкулеза, поэтому наряду с основными антибактериальными препаратами необходимо применять и препараты II ряда в различных комбинациях. Усилить действие противотуберкулезных средств можно путем их внутривенного и интратрахеобронхиального введения в сочетании с патогенетической терапией, которая повышает проницаемость гистогематических тканевых барьеров, облегчая проникновение туберкуло-статических препаратов в туберкулезные очаги. Комплексное антибактериальное лечение проводится на фоне общеукрепляющей терапии и санаторно-гигиенического режима.

При всех видах лечения заживление каверны, имеющей плотную фиброзную капсулу, происходит медленно, и никогда такая каверна не исчезает бесследно. Под влиянием антибактериальной терапии, экстраплевральных операций на месте каверны остается звездчатый (реже линейный) рубец или плотный очаг.

В некоторых случаях под влиянием антибактериальных препаратов внутренняя стенка каверны очищается, эпителизируется и каверна уподобляется кисте, происходит так называемое открытое излечение каверны.

Очищение каверны можно считать благополучным результатом антибактериальной терапии, но временным, поскольку в такой кистоподобной полости могут все же оставаться микобактерии туберкулеза, которые при определенных условиях могут дать впоследствии начало новым вспышкам туберкулеза с рецидивом даже бацилловыделения. Кроме того, такие полости могут вторично инфицироваться разнообразной микрофлорой или патогенными грибами - аспергиллами. Необходимо всегда стремиться к ликвидации каверны.

Еще в начале прошлого века туберкулез (чахотка – устар.) практически в 100 % приводил к летальному исходу. Современная медицина имеет средства для лечения больных туберкулезом, но плохие социальные условия или невнимательное отношение к своему здоровью по прежнему дает значительное количество больных с тяжелыми формами болезни.

Что такое фиброзно-кавернозный туберкулез

Фиброзно-кавернозная форма – одна из последних стадий туберкулеза. Деструктивный процесс в легких протекает хронически, вследствие чего в легочной ткани образуются каверны (полости) специфического строения. При фиброзно-кавернозной форме полости заключены в фиброзную капсулу. Для фиброзной формы характерно трехслойное строение стенок полости:

- Внутренний – казеозный, содержит расплавленные некротизированные ткани.

- Грануляционный – измененная ткань с зернистым строением.

- Фиброзный – соединительнотканная, четко отграниченная стенка наружная стенка каверны.

Наблюдаются соединительно-тканные изменения и в близлежащих тканях легкого.

В кавернах находятся продукты распада ткани, которые выводятся наружу (мокрота). С развитием деструктивного процесса в некроз вовлекаются близлежащие кровеносные сосуды. Стенки сосудов перфорируются, в связи с чем в мокроте присутствует кровь (кровохарканье).

Более глубокое изъязвление сосуда может привести к кровотечению, которое в свою очередь чревато аспирационной пневмонией. Генеральное кровотечение приводит к летальному исходу – утопление в собственной крови.

Особенности заболевания

Для болезни характерно волнообразное течение: периоды ремиссии сменяются рецидивом. Состояние больного в период улучшения оценивается как удовлетворительное, в период обострения – средне-тяжелое.

Кавернозный туберкулез, как ступень к развитию фиброзно-кавернозной патологии

Кавернозные капсулы образуются вследствие некроза пораженных участков легкого. Далее казиозные массы разжижаются и выводятся наружу дренирующими бронхами. На месте поражения образуется пустота, заполненная жидкостью, гноем или воздухом. Эта кавернозная стадия в результате прогрессирования болезни переходит в фиброзно-кавернозную: капсула обрастает фиброзной тканью, приобретая более жесткую оболочку.

Фиброзные изменения происходят и в близлежащей паренхиме легкого. Стоит отметить, что к кавернозной форме может привести (при отсутствии лечения или неадекватной терапии) любая форма туберкулеза: инфильтративная, дессимилированная и др.

Симптоматика заболевания

Волнообразному течению процесса свойственна сезонность: периоды облегчения больных летом и зимой, ухудшение состояния весной и осенью. В период ремиссии симптоматика болезни намного слабее:

- Слабость;

- Кашель с мокротой;

- Субфебрильная температура;

- Одышка (сердечная недостаточность).

По мере развития деструкции в мокроте появляется кровь. Далее наблюдается усиление симптоматики в негативную сторону, потеря аппетита и, соответственно, массы тела – вплоть до дистрофии или кахексии. Кроме того появляются осложнения – поражение близлежащих органов и систем, дающих симптоматику, характерную для их патологии.

Причины заболевания

Фиброзно-кавернозная форма чаще диагностируется у взрослых. Деструктивный процесс прогрессирует:

- Из-за массированной дессиминации (обсеменения) патогенными микроорганизмами.

- Некорректного лечения (или его отсутствия) предшествующей стадии болезни.

- Низкого иммунитета.

- Ослабления организма вследствие вредных привычек (курение), неблагоприятных условий среды.

Появлению новых каверн и дальнейшему развитию туберкулеза способствует бронхогенное обсеменение: в казеозном содержимом каверны (мокроте) содержится большое количество бактерий, которые по дренирующим каверну бронхам (устье бронха является частью капсулы каверны) распространяются в другие отделы легкого. Очаги в этом случае располагаются в верхних долях, образуя возле просвета бронхов инфильтраты, микроперфорации бронхов.

Кроме того инфекция может распространяться:

- Гематогенным путем – по кровотоку;

- Лимфогенным – по лимфосистеме.

Этими путями происходит обсеменение удаленных от очага органов и тканей, таких как почки, кости, глаза и т.д.

Основные фазы заболевания

Фиброзно-кавернозная форма диагностируется, если присутствует кавена со сформированной фиброзной оболочкой. В зависимости от величины поражения, количества каверн, сопутствующих осложнений, различают несколько клинических форм:

- Стабильная форма с одиночной фиброзированной капсулой. Характеризуется редкими короткими вспышками и длительным периодом затишья.

- Медленно прогрессирующая форма – длительные и/или частые обострения с короткими периодами затишья.

- Прогрессирование деструкции с захватом соседних органов кровотока и осложнениями в виде кровохарканья, периодических кровотечений. В клинике присутствуетаспирационная пневмония, бронхоэктатические изменения.

- Тяжелые деструктивные изменения в виде огромной каверны, образованной слиянием нескольких, обширных фиброзных поражений, вследствие которых деформируется легкое. Для крайней формы характерны костные деформации (бочкообразная грудная клетка), смещение близлежащих органов, кахексия.

Примечание: Клиническую форму с периодическими кровотечениями раньше диагностировали как гемофтиза (кровяная чахотка).

Частые осложнения

Фиброзно-кавернозная форма является опасной в эпидемиологическом плане, так как в мокроте больного содержится большое количество возбудителей. Этот момент опасен и для самого больного: бронхогенным и гематогенным мутем микобактерии обсеменяют все большую площадь органа, а также болезнь поражает и остальные системы человека:

- Мозг;

- Кишечник;

- Костно-суставной аппарат;

- Почки и т.д.

Поражение органов и систем дают специфические симптомы, присущие патологии соответствующих органов: туберкулез оболочек мозга, туберкулез костей и т.д. Гнойный некролиз вновь образованных очагов дают массированную интоксикацию, воспаление, осложнения в виде гнойных очагов (плеврит, эмпиема). Смещение органов средостения, деформация тканей еще утяжеляют симптоматику и течение.

Методы диагностики

Диагноз ставят на основе:

- Жалоб пациента – кашель с мокротой, повышенная температура, слабость, одышка, потливость.

- Осмотра – бледность кожных покровов, худоба, круги под глазами, деформация грудной клетки (бочкообразная), западание под- и надключичных ямок.

- Аускультации – слышны влажные и сухие хрипы. Над гигантскими кавернами резкие и пронзительные звуки, возникающие из-за кальцинированния стенок.

- Перкуссии – простукивание дает тупой укороченный звук над пораженными зонами.

Чаще фиброзно-кавернозная форма при первичном диагнозе обнаруживается у больных с социальным неблагополучием в анамнезе – на начальных стадиях и в период ремиссии состояние пациента удовлетворительное и он не обращается (не имеет возможности обратиться) к врачу.

В комплекс дополнительного обследования и диагностики входит:

- Бактериологический анализ мокроты – для подтверждения диагноза тубекркулез и определения типа микобактерии.

- Общий анализ крови – повышенное СОЭ, лейкоциты, лимфопения. Анемия присутствует, если имело место кровотечение.

- Анализ мочи – может наблюдаться повышенное содержание белка.

- Ренген легких – на снимках видны каверны, их величина, количество, форма, просматриваются фиброзные тяжи, наличие жидкости в полостях в виде горизонтальных линий.

- Томография – дополняет картину поражения ткани, позволяет увидеть деформации, незаметные на R-снимке из-за обилия фиброзных включений, новых очагов некрозирования.

На основе полученной картины заболевания выбирают тактику лечения.

Принципы терапии

Лечение фиброзно-кавернозноой стадии длительное. Закрытие каверн при лекарственной терапии происходит в 19% случаев (по оценкам некоторых авторов еще меньше – 8 – 12%). В запущенных случаях и с наличием осложнений (эмпиема) хирургическое и комплексное лечение.

Проведение химиотерапии

Еще одной целью лекарственного лечения (помимо выздоровления) является абациллирование – для остановки дальнейшей деструкции, диссеминации, предотвращения эпидемиологической опасности больного.

Существует несколько стратегий химиотерапии: краткосрочные (6 – 8 мес) и длительные. Прием противотуберкулезных препаратов должен сочетаться с мероприятиями по повышению защитных сил организма:

- диета;

- улучшение условий быта;

- отказ от вредных привычек (алкоголя, табакокурения, наркотиков).

Важно! В связи с недисциплинированностью больных – контингент не обладает социальной ответственностью – возникают лекарственноустойчивые штаммы бактерий. При несоблюдении формулы приема препарата микобактерии становятся к нему резистентны.

В случае диагностирования лекарственно устойчивой формы туберкулеза химиотерапию дополняют хирургические меропрития.

Оперативное вмешательство

Иссечение одиночной каверны дает положительный результат. Но чаще, в связи с массивным наличием микобактерий в полости каверны, деструктивный процесс обширен. В этом случае только удаление очагов результата не дает, высока вероятность летального исхода при обширных резекциях.

Для лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза, осложненного лекарственно-устойчивой формой, сопутствующими патологиями, оперативное вмешательство сочетают с различными процедурами по индивидуальным схемам:

- Предоперационная химиотерапия + аэрозольтерапия + в/в лазерное облучение крови (BJIOK) + обработка стен каверны лазером с помощью видеоскопа (BJIO) + операция по резекции.

- ЛЭП (локальный экстраплевральный пневмолиз) + кавернотомия + лазерная обработка стенок каверны, дренирующих бронхов + завершающая операция.

Выбор схемы и методов подбирается с учетом всех нюансов болезни.

Прогноз заболевания

Смертность достаточно высока для последних стадий заболевания. Однако при соблюдении всех рекомендаций врача, режима сна и питания, отказ от зависимостей позволяют расчитывать на успешный исход.

Профилактические меры

Чтобы уберечься от болезни, уносящей жизни даже в XXI веке, нужно соблюдать условия:

- Не пренебрегать первичной вакцинацией детей;

- Вести здоровый образ жизни, способствующий крепкому иммунитету;

- Соблюдать санитарные правила при проживании с больным активным туберкулезом;

- Внимательное отношение к своему здоровью, своевременное обращение в лечебное учреждение;

- В масштабах страны – обязательный медицинский профилактический осмотр при приеме на работу, ежегодный медосмотр на предприятиях;

Обеспечение больных туберкулезом адекватным лечением, санаторно-курортным отдыхом, отдельным жильем (при жизни на густонаселенной площади) поможет избежать эпидемиологических ситуаций.

Фиброзно-кавернозный туберкулез – смертельно опасное заболевания (в том числе для окружающих). Только современные методики вкупе с тесным сотудничеством врача и пациента, тщательным исполнением назначений, дают не только надежду, но полное излечение.